北京中轴线(局部) 图源:国家文物局微信公众号

2024年7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》,这一历史性时刻为长达十余年的申遗征程画上了圆满句号。

一载光阴,四时轮转。在这三百多个日夜里,这条“古都之脊”在保护与传承中不断焕发新生。从钟鼓楼的晨钟暮鼓到永定门的巍峨城楼,从故宫的厚重历史到前门的市井烟火,这条7.8公里的文化长廊,正成为展示中华文明赓续与创新的重要窗口,更见证着世界感知中国历史智慧与现代活力的新起点。

焕新“这一年”

这一年,北京中轴线的历史格局加速重现。

北京市围绕中轴线开展了百余项文物保护修缮工程,实施了一批重点文物腾退和周边环境整治工程,恢复了中轴线的历史格局。

先农坛庆成宫 图源:北京日报微信公众号

560多岁的北京先农坛庆成宫首次面向社会公众开放,正阳门箭楼完成修缮对外开放,正阳桥部分桥体、镇水兽等历史遗存揭开神秘面纱,让市民和游客得以“触摸”历史。

位于西城区天桥地区的育才学校新址全面竣工,随着现址完全腾退,先农坛内坛的历史格局进一步得到恢复;位于太庙西北角的非文物建筑完成腾退整治,拆除区域已变身为绿地;东城区的孚王府、清陆军部和海军部旧址文物腾退相继启动签约,那王府等实现预约开放;位于西城区的北新华街近现代建筑已完成全部住户腾退,醇亲王府南府等腾退项目启动签约……一系列举措持续推动老城整体保护,让中轴线的历史风貌愈发清晰地展现在世人眼前。

49片历史文化街区划定,1056座历史建筑认定,北海医院、东天意商城等高层建筑实现降层,天桥百货商场、前门大街沿街建筑等外立面整治,形成更加通畅、整洁、有序的景观视廊,中轴线人居环境和城市风貌不断改善。

这一年,北京中轴线的保护管理能力显著提升。

中轴线上的重点文物古建陆续设置了“硬核”科技装备,国内首个应用三维数字孪生技术的遗产监测平台“北京中轴线文化遗产监测与保护平台”搭建启用。17类69项监测指标,从缓冲区的人口密度和车流量,各遗产点的微环境,到古建地基是否沉降、梁架结构是否发生位移等,全方位为北京中轴线遗产的保护、管理、展示和利用提供强大的数据支撑。

运行中的北京中轴线文化遗产监测与保护平台 图源:数字孪生城市微信公众号

天坛公园利用三维扫描技术构建古建台账,完成圜丘建筑群数据可视化采集,实现中和韶乐非遗“数字永生”。中山公园开展社稷坛等15处明清建筑及构筑物测绘,完成神厨神库等5处建筑修整,开展棂星门文物监测,完成105件文物数字化高清拍摄及12件木器藏品修复。景山公园通过三维激光扫描技术,实现所有古建的三维建模及信息数字化存档,运用木质监测分析仪、探地雷达等设备定期为古建筑“体检”,依据监测数据制定针对性勘察方案与修缮建议。

公众参与文化遗产保护的热情高涨。700多位巡查志愿者、28000多名“数字打更人”、超过百万名公众参与者,8万多条巡检数据、16万张巡检照片,一场全民参与的中轴线守护行动生动开展。

“数字打更人”活动 图源:CCTV4微信公众号

这一年,北京中轴线的文化活力充分激发。

围绕中轴线构建的文旅新场景不断丰富,多条北京中轴线主题游径、文化探访线路、研学线路推出,“行中轴、读中国”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。中青旅研发中轴线主题特色旅游产品,自2024年推出以来参与人数已过万人次。

丰富多彩的文艺创作也围绕中轴线主题展开。大型民族管弦乐组曲《中轴》入选多项国家级计划,美术作品《京城之脊》、音乐作品《金色的屋檐》、舞剧《巍巍正阳》等从不同角度展现了北京中轴线的魅力。中山公园推出“来今雨轩讲堂”文化品牌,利用腾退空间打造中国营造学社旧址展等文化展览,景山公园举办首个“世界非遗版”春节活动,中轴线制高点万春亭成为吸引游客打卡的金字招牌。

凤冠冰箱贴金属款(左)、木质款(右) 图源:国家博物馆微信公众号

“中轴有礼”系列文创产品推出,国家博物馆凤冠冰箱贴、先农坛天宫藻井冰箱贴等文创产品成为顶流,天坛福饮、中山来今雨轩、景山澄茶文创茶饮等文创空间成为网红打卡地,琳琅满目的中轴线文创涵盖美食、文具、饰品、艺术品等各领域,使得中轴文化元素全方位融入人们的生活日常。

各大公园策划推出系列科普活动。天坛公园以讲座和现场体验的方式科普中轴线上的礼乐文化,中山公园推出“中山论学”“中山风物”等线上科普活动,景山公园举办涵盖景山历史文化、古建筑屋顶结构、古树观察实践等多个领域的主题科普活动。

向远“下一年”

北京不是唯一拥有中心轴线的城市,却是最为独特的。始建于13世纪、形成于16世纪并延续至今的北京中轴线,不仅是恢弘的建筑群集合,更是承载着丰富非物质文化遗产、影响着城市生活与发展的“活态世界文化遗产”。

“数字中轴· 小宇宙”还原下的钟鼓楼 图源:截取自云上中轴小程序

今年5月,《北京中轴线世界文化遗产保护条例》实施。相较原有的《北京中轴线文化遗产保护条例》,新增的“世界”二字不仅表明中轴线作为世界文化遗产的身份转变,更是保护理念的扩展延伸。新条例着重在加强国际交流合作和阐释展示、保护管理制度、保护对象等方面进行了完善性修改。

从“中国的”到“世界的”,北京中轴线化身连接中外的“文化纽带”,逐渐成为世界理解北京、理解中国的一扇窗口。

7月27日,“北京中轴线申遗成功一周年主会场活动”在钟鼓楼广场举行。图为活动现场 图源:北京市文物局网站

7月27日,《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年—2027年)》(以下简称“《计划》”)正式发布,继续推动“古都之脊”焕发新活力、绽放新光彩。

继中轴线申遗期间发布的《北京中轴线申遗保护三年行动计划》后,新版《计划》更加注重对中轴线的保护、利用和传承,旨在加强中轴线文化阐释与国际传播。

《计划》从“加强北京中轴线整体性、系统性保护”“提升北京中轴线保护管理能力”“加强北京中轴线传承利用”“促进北京中轴线文化传播与交流合作”“保障措施”五个方面,明确45项重点任务。

其中,“促进北京中轴线文化传播与交流合作”方面是《计划》的一个亮点,提出了4项任务:将创新传播手段,加强北京中轴线宣传推广。策划举办申遗成功周年宣传展示活动,办好国际古迹遗址日等系列活动。积极请进来、走出去,举办北京中轴线主题国际交流活动。充分发挥八处世界文化遗产优势,促进世界遗产地交流合作。

这一系列举措,昭示着北京中轴线的保护传承工作,正从扎实的“硬性”保护修复阶段,迈向更高层次的“软性”文化价值阐释与全球传播阶段。其目的在于,让这条古老的轴线不仅作为静默屹立的历史见证者,更要成为中华文明与世界对话的主动讲述者。

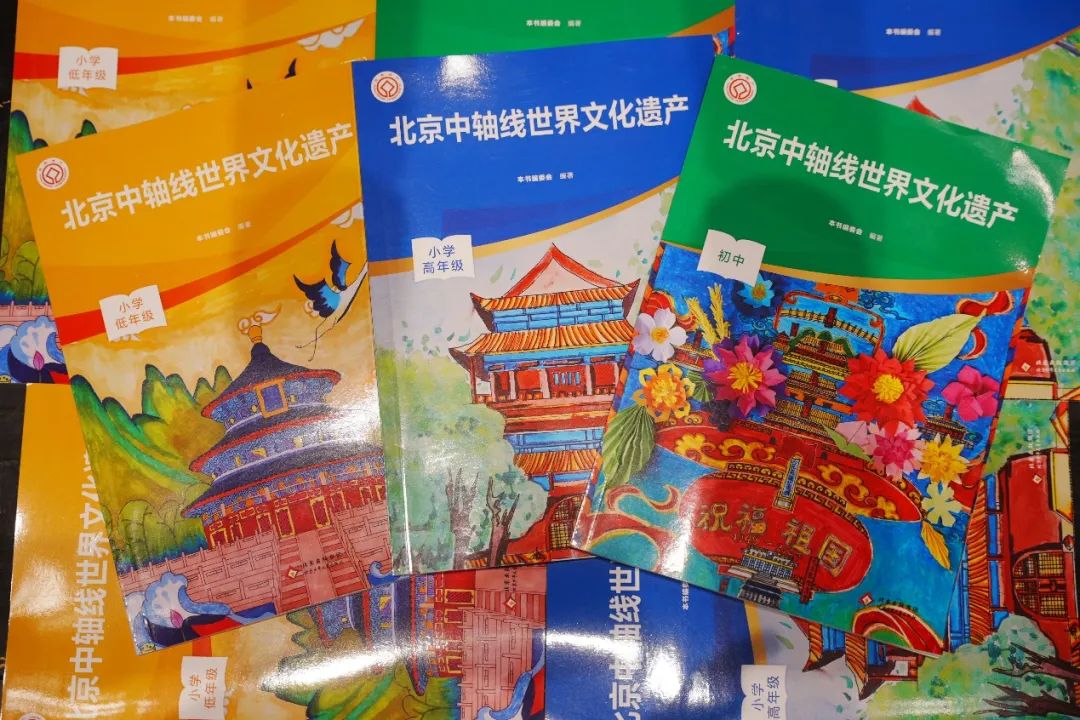

首套面向中小学生的《北京中轴线世界文化遗产》三册书 图源:中国新闻网

一周年,是北京中轴线文化长征的新起点,更是这条“古都之脊”奔向未来的起跑线。从划定中轴线的元大都总设计师刘秉忠,到运石筑城的明代工匠,再到提出中轴线概念的梁思成先生,以及如今利用小程序为遗产巡查监测“补位”的两万名“数字打更人”,他们的身影虽穿梭在不同时代,但在本质上,他们都怀揣着同一份执着——守护中华文明的根脉,让这流淌千年的文化长河生生不息、奔涌向前。

当首批百余所“北京中轴线遗产教育联盟实验校”的学子们踏上“五脉研学”之旅,当各国游客在VR技术辅助下“漫步”太庙石阶,世界看到的不仅是一座城的轴线,更是中华文明对“何以中国”这一时代命题作出的生动回答。