【编者按】江苏有太多值得一写的艺术学人。他们潜心学术,远避尘嚣,或独守于寂寞之道,或蒙尘于历史之中。江苏省文艺评论家协会将刊出一批为江苏作出贡献的文艺理论家、文艺评论家的推介评论或纪念文章,使其感佩事迹、学术成果俾众周知。

在当代中国漆艺研究领域,长北(张燕)先生是一座绕不开的高峰。她以工人身份起步,凭借自学与苦读跻身学术殿堂,成为东南大学艺术学院教授、中国传统工艺研究会副会长,是一位著作等身、影响深远的学者。她出版专著30余种,发表文章400余篇,总文字量近800万字,著作多次荣获国家级、省部级大奖。然而,走近长北先生,你会发现比这些学术成就更打动人的,是她那条充满艰辛与坚守的治学之路。

学徒到学者的逆袭

长北先生的少年时代充满坎坷。因母亲被划为右派,她不得不少年辍学,1958年进入漆器厂当学徒。在那个知识被轻视的年代,她从未放弃对知识的渴求。白天在工厂劳作,夜晚挑灯夜读,先后读完夜高中、业余大学中文系。她没有学历光环,没有家学背景,所有的知识积累,都来自于工余时间的自学与坚持。进入东南大学以后,以58岁之龄,参加全国研究生统考被录取,破格晋升为教授,获得艺术学硕士学位,紧接着读博士。

1982年,她接受撰写《扬州漆器史》的任务,这是她学术生涯的起点,也是一次巨大的挑战。当时,她还是普通工人,没有经费,没有团队,甚至没有一台相机。但她没有退缩,而是自费走遍全国,查阅方志、叩开博物馆库房、采访百余名老艺人。

她回忆道:“写书这事,虽不必焚香净手,斋戒三日,却得清心寡欲,潜入其中,写言之凿凿的史书,写原本空白、无人问津的冷史,实在比砌房造屋难许多倍!”十三年的坚持,《扬州漆器史》最终出版,成为该领域开创性著作之一。长北先生认为:“写第一本书最要打牢根基。如果走捷径拾人牙慧,做人、治学的根基歪了,那就一辈子只能是爬虫。”长北先生用自己坚持不懈的努力,完成了从学徒到学者的华丽逆袭。

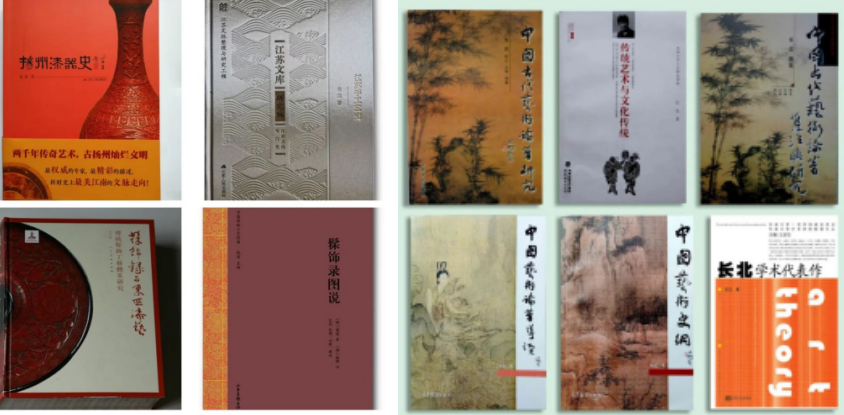

长北先生书房罗列的出版著述

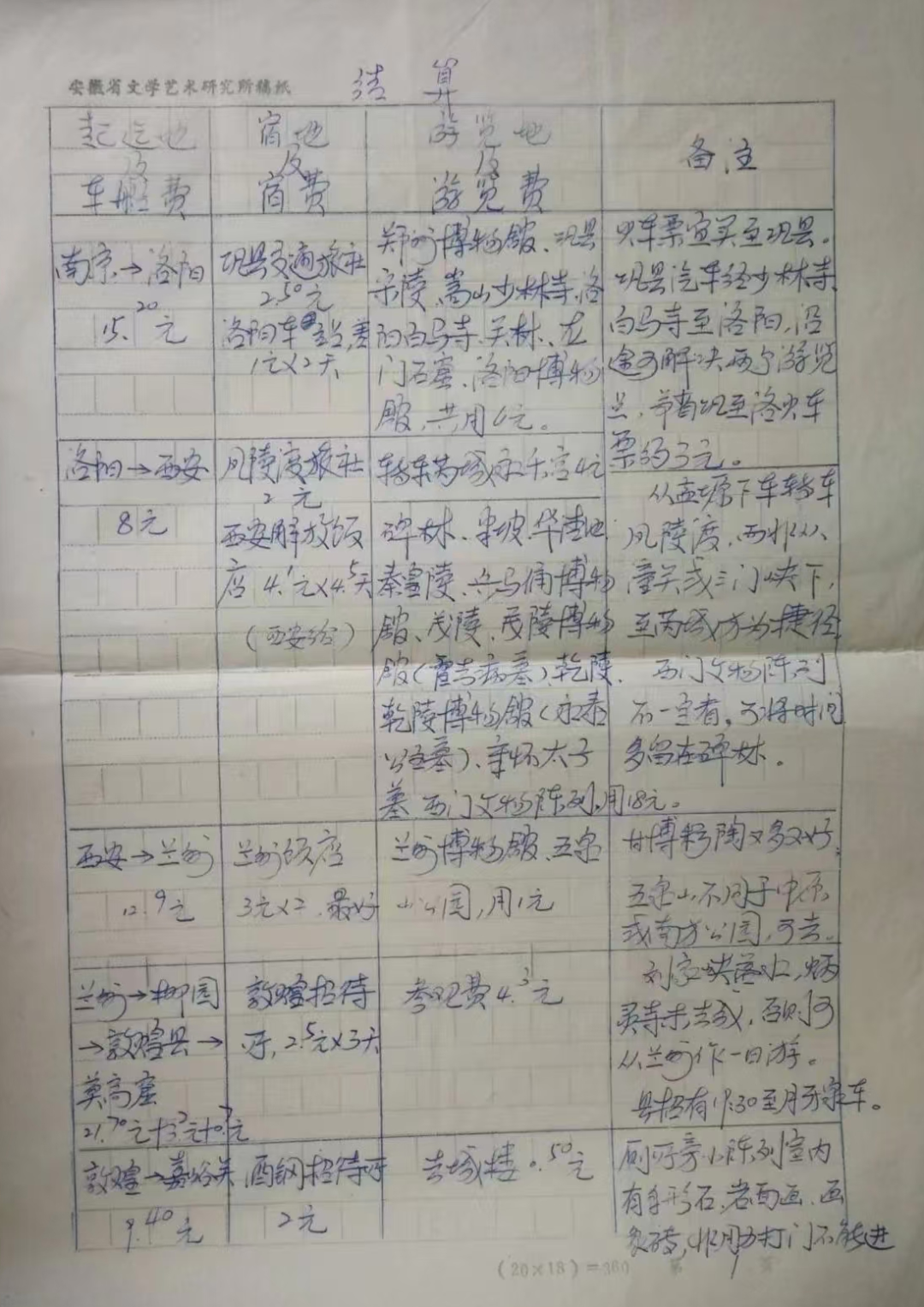

用脚步写就学术史诗

长北先生的学术研究有一个鲜明特色:从田野出发。她深信,真正的学问来自于实地考察,来自于对实物的眼摩手追。1984年,她完成南京艺术学院“美术理论研究班”的学业后,没有像其他同学那样立即回家,而是选择独自一人踏上长达60余天的考察之旅。这段旅程,她夜行晓游,跨越12个省,坐了11次夜车,3次夜船,发烧3次,住6毛钱一夜的客栈,吃馒头喝开水,发烧三次仍坚持走访博物馆、漆器厂、石窟寺,游遍了沿途重要的艺术遗迹,带着速写本和笔记,一路画、记不停,没进饭店吃过一顿饭。

她说:“苦都是人吃的,咬碎了牙咽下去!”这种吃苦精神,贯穿了她的整个学术生涯。她五下福州、四去西南、无数次深入山区、边陲,甚至退休后仍独自前往中国台湾、日本、韩国、欧美等地,考察漆器工艺与艺术馆藏,积累的考察笔记达十几本,每本首页都精心编目,确保随时可查。她说:“不管调用哪年的调查记录,我都能写到历历如现、恍若昨日。”

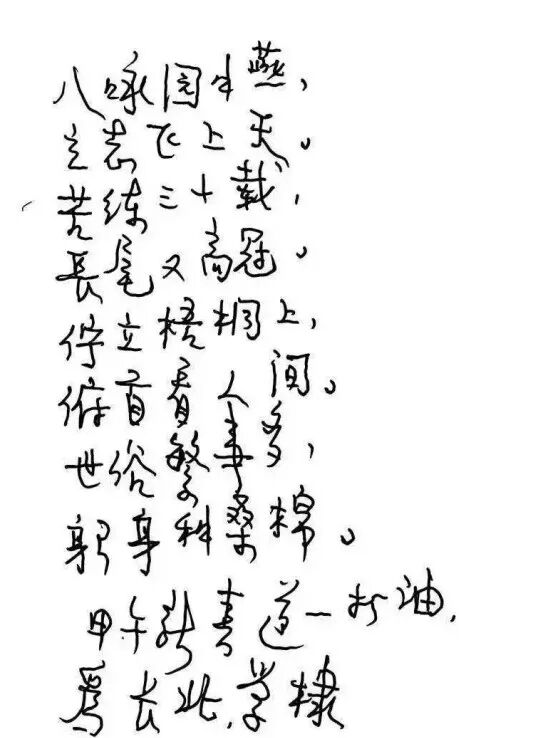

著名工艺史论家张道一先生为长北先生题诗

不以二手资料为依归

长北先生深受梁思成、朱启钤等前辈影响,坚持“以实物为理论之后盾”,不轻信二手资料,不以讹传讹,言必以实物、原典、田野为依据。她强调:“精研经典只是打个底盘,研究艺术史特别是手工艺史必须沟通匠师,理解工艺,寻访实物,以物说话。”结合考古资料、传世实物、工坊流程、今人新作、古籍文献等多方面证据,互相印证,去伪存真。她的治学方法,可以用“多重证据法”来概括。

为校勘、注释十五本古代艺术论著,她查找古籍,选择版本,为一个标点斟酌,为一个个冷字搜索,为一句话的出处反复考证,常常查了几本书,才理出一条相关注释,往往无冬无夏、无日无时地伏案,才注出一本书。她校勘《髹饰录》时,不仅比对多个抄本,还亲赴日本、韩国寻找中国已失传的工艺。在日本,她亲眼见到《髹饰录》记录而中国失传的卷木胎、布衣漆器、纹㯡漆器,以及《髹饰录》没记而中国古已有之的金属釦、藤釦、竹釦漆器。这种跨越国界的实地考察,使她的研究具有国际视野和比较价值。

她进库观摩过全球数十家博物馆的漆器文物,包括故宫博物院、台北故宫博物院、纽约大都会博物馆、东京国立博物馆、冲绳浦添市美术馆等。这种对第一手资料的重视,使她的著作具有极高的学术价值和权威性。

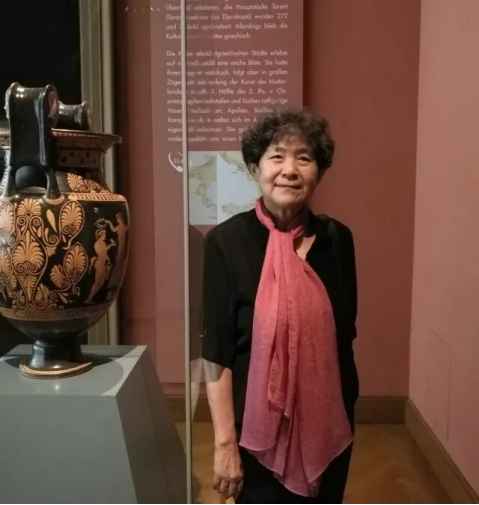

长北先生在冲绳浦添市美术馆、故宫博物院观摩古代漆器

从漆艺研究到艺术史论体系的构建

长北先生的学术道路经历了从点到面、从专到博的拓展过程。她从漆艺研究起步,扩大到工艺史研究,再扩大到美术史研究,最终扩展到艺术史研究。

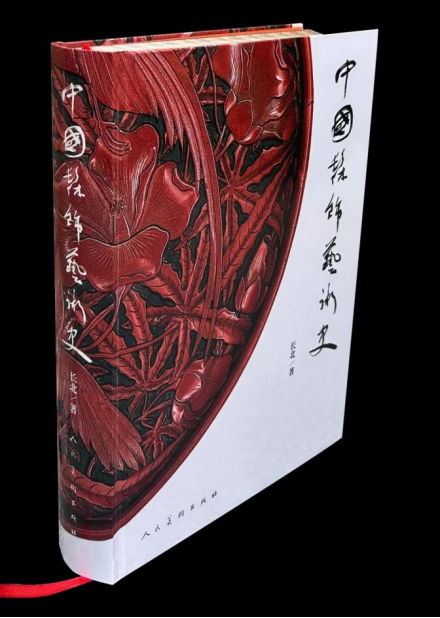

她的代表作《中国艺术史纲》已出四版,《中国髹饰艺术史》是四十年来该领域唯一一部通史性著作,《扬州漆器史》《江苏手工艺史》等填补了相关研究领域的空白。她对《髹饰录》的校勘与研究更是具有开创性意义,《〈髹饰录〉与东亚漆艺》《〈髹饰录〉图说》《〈髹饰录〉析解》等一系列著作,使这部古代工艺经典重新焕发生机。

长北先生最新专著《中国髹饰艺术史》

长北先生认为,“具体说,手工艺史论学者既要从自身田野调查中积累一砖一瓦,又要广泛借鉴考古学家、文博专家的研究成果,搭建‘小房子’,渐渐建设自身理论的华庭广厦。她必须大量挂心建筑整体,发现疑点时,得穷追到地下土壤环境;必须大量过目建筑材料,反复比较其中高下,用最合适的构件,搭建最完美的建筑,绝不可在一座建筑中对所有材料铺陈罗列。她调查越广越好,却无需巨细无遗锱铢入书,而应该从反复比较中寻找典型与一般;她不可以孤立地看待‘物’,而必须洞悉并且分析‘物’背后的文化。”

笔耕不辍的学术追求

学术是一场马拉松,不是短跑。退休不是终点,而是新起点。笔者与长北先生取得联系时就很惊叹,她说:“我的治学成绩,主要是退休以后取得的!”对长北先生而言,退休以后,她的学术生命更加绚烂多彩,著作是最好的证明。

退休后,她田野考察更加频繁。2010年,她在广汉考察时被电瓶车撞伤,头肿如“独角兽”,仍坚持完成彝族漆器调查项目。这种对学术的执着,令人动容。她频繁出境,足迹遍及47国,尤其关注东亚、东南亚漆艺传统。她五次赴日,深入漆器工坊、博物馆库房,与日本漆艺大师交流工艺。在韩国,她担任北村美术馆咨询委员,合作培养漆艺专业博士研究生。这种国际交流,不仅拓宽了她的研究视野,也推动了中国漆艺研究的国际化。

长北先生退休以后依然活跃在学术界

退休以后,她不仅继续出版《中国艺术史纲》(第四版)、《江苏手工艺史》等重头著作,2025年,还完成了《中国髹饰艺术史》这一集四十余年调查研究、学术梳理,总计45万字的集大成巨著。

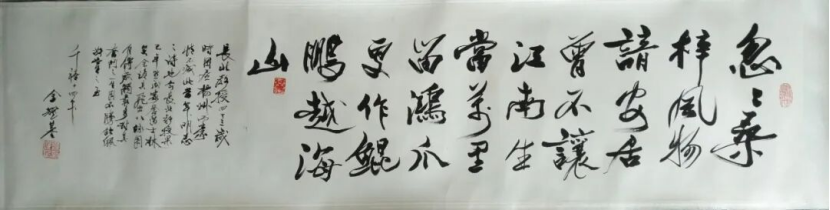

香港中文大学前校长金耀基为长北先生题字

结 语

当今世风浮躁,长北先生话语铿锵有力、掷地有声,她的治学之路,犹如一盏明灯,为后学晚辈照亮前行的道路。她那“生当万里留鸿爪,更作鲲鹏越海山”的学术人生,是对“行万里与读万卷”的最好诠释,也是对后辈学人的最好启示。

长北(1944-),本名张燕,东南大学艺术学院教授、艺术史论学者、中国美术家协会会员,被聘为江苏省文史研究馆馆员、中国非物质文化遗产保护协会漆艺分会顾问、中国工艺美术学会漆文化艺术专业委员会名誉主任。

声明:出于对长北先生敬意,作者长期关注并写此文。

作者简介

曾玉婷,上海市美术家协会办公室主任。

来源:江苏省文艺评论家协会