心驰瀚海,梦耀东方

——评魔幻杂技剧《寻梦出海记——大海•小海》

文 | 王慧

近日,南通市杂技团演艺有限公司出品的原创杂技剧《寻梦出海记》以“技”为舟、以“梦”为帆,于南京紫金大剧院掀起了一场关于海洋、生命与成长的诗意叙事。该剧以少年小海追寻父亲足迹,守护海洋家园为主线,巧妙融汇杂技、魔术、舞蹈与戏剧等,将东方智慧转化为可知可感的舞台语言,完成了一场从视觉震撼到心灵共鸣的生态寓言。

该剧在“序幕”“海边寻父”“海洋朋友”“死亡冥海”与“归航”等幕的流畅转换中,展现了演员精湛的技艺,在动人的故事中激荡起情感与哲思的深沉回响,实现了从技术奇观到诗意表达、从生态警示到文明反思的深刻跨越。

技术奇观与叙事诗学的共生

《寻梦出海记》在秉守杂技本体要素的同时,将高难度肢体语言转化为富有诗意的戏剧表达,建立起技术奇观与叙事深度之间的有机融合。剧中,传统杂技项目如抖杠、空竹、旗人等均较好地融入剧情,参与到推动叙事、塑造人物、营造情境、烘托氛围中,也成为刻画人物性格、塑造舞台意象的重要载体。“叠罗汉”隐喻渔民团结互助、齐心协力共筑美好生活的集体精神;“抖杆”中大幅度的跳跃表现了捕鱼丰收的欢腾与喜悦;“顶缸”展示出渔民们乐观豪迈的性格特点;在“死亡冥海”一幕“抖空竹”的较量中,女妖与龙女以抛接、拉扯等动作语汇构建起充满张力的戏剧冲突,将对决的激烈与情绪的波动直观地诉诸视觉。

值得一提的是“摇摆船”上的技艺表演。序幕中,演员在倾斜晃动的船体上完成跳跃与空翻,其身体律动与船体的摇摆、浪花的翻涌形成共振,将渔民与风浪搏击的生存困境转化为极具感染力的视觉语言。小海与父亲的双人托举则是通过肢体的倚靠与支撑,诠释出父子情深与代际传承的美好图景。这些探索与实践,彰显着中国杂技剧正实现从“炫技”向“叙事”“内涵传达”的范式转型。

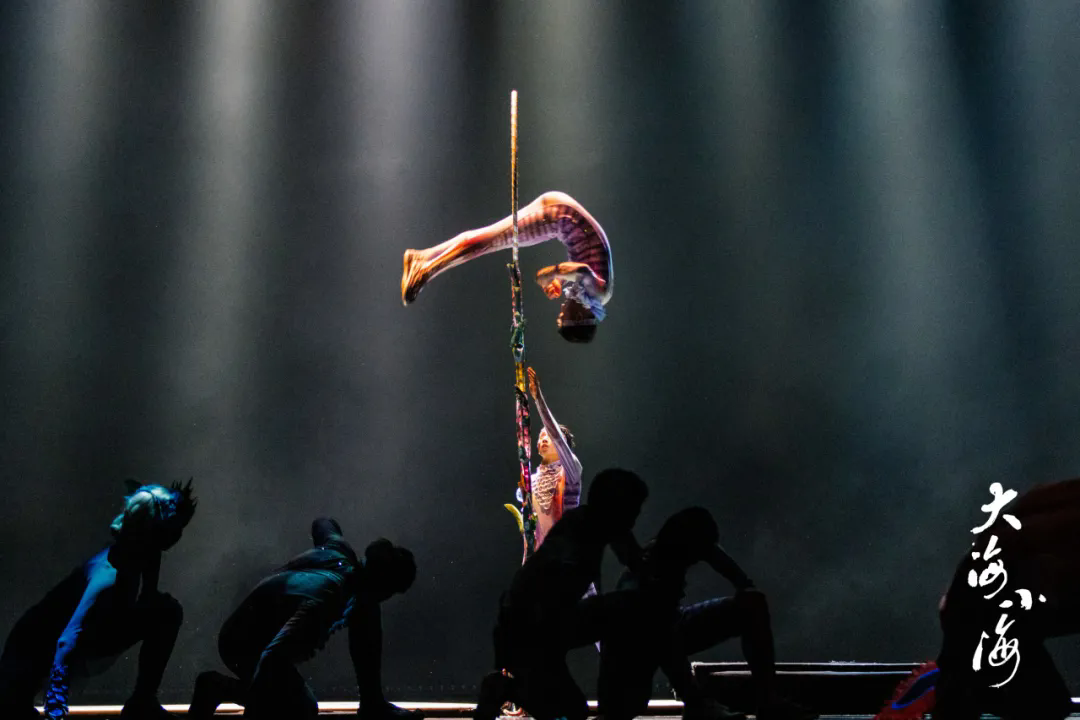

杂技技艺不仅参与戏剧叙事,还成为情感表现、人物塑造的重要手段。剧中倒立、攀爬、高空立杆等动作,既契合情境逻辑,也映射出小海成长历程中的徘徊、挣扎、突破与觉醒。该剧通过表演节奏的控制与场面的情绪渲染,让角色逐渐获得立体的心理厚度与性格纵深。从“海边寻父”的舒缓怅惘,到“海洋朋友”的欢乐勇毅,再到“死亡冥海”的剑拔弩张和“归航”时的从容欢欣,杂技表演张弛有度、节奏起伏流转,描绘出少年从彷徨到坚定的成长历程。

魔术的融入增加了奇幻色彩。“凭空变鱼”“悬浮”“飞鲸”等带来视觉震撼,更是情节推进的要素,参与到“人海和谐”美好画卷的呈现,也赋予整个剧目以梦幻般的童话色彩。

东方智慧与生态寓言的对话

《寻梦出海记》通过构建具有包容性与对话性的舞台空间,铺展对海洋生态主题的诠释。剧作“海洋朋友”一幕描绘了挣脱铁桶束缚的海螺,灵动可爱;刻画了挣脱渔网捆缚的海星,憨态可掬。“死亡冥海”一幕呈现了被污染的海水、堆积的垃圾与异化的生灵等。这些强烈揭示出海洋生态危机之深重,进而引导观众重新思考人与自然的关系。

东方哲学智慧的融入,进一步赋予全剧深厚的思辨张力。剧中人与海洋的关系不再是对立与征服,而是走向共生与共存。小海父亲在抗击海浪中坠海,这一情节成为剧情铺展的关键,是小海历险的动因,更成为净化冥海的契机,暗合“祸福相依”“物极必反”的辩证观。海洋不是被征服的对象,而是需要与之对话、共存的生命共同体。

当小海父子完成充满力量与温情的托举,当飞鲸在剧场上空自在翱翔,观众所见证的不仅是一个少年的成长历程,也是一个古老民族对海洋的深情凝视,是对“天人合一”理想的当代回应。该剧借助奇难险美的杂技,将生态智慧转化为可感可触的舞台语言,为构建人类命运共同体开启了轻盈而深远的东方视角。

《寻梦出海记》以杂技之“奇美”承载生态之“哲思”,以成长叙事引向文明反思,在奇幻、趣味与诗意的交织中,打造了一部具有哲学高度的生态寓言。

舞台空间的诗意建构

《寻梦出海记》的舞台构建是一场“空间诗学”的实践。该剧通过虚实相生的视觉策略,构建出层次丰富、意蕴交织的叙事场域。投影纱幕营造出缥缈朦胧的氛围,为舞台增添了如梦似幻的唯美与神秘。LED屏的画面与舞台风格相互呼应,增强了场景的真实与沉浸感。实景道具质朴而富有地域特色,与虚拟元素相互映衬,丰富了舞台的视觉效果。海边渔村的场景通过木船、鱼篓、渔网等实物表现渔民的生活气息,而“死亡冥海”一幕则借垃圾山、黑污废水影像与阴郁灯光,构建出极具冲击力的生态警示现场。

剧中海洋生物的形象塑造充满趣味,如灵动的贝壳、勇敢的龙虾、活泼的鹦鹉螺等,海洋生灵的谐趣可爱,进一步让观众感受到海洋的生机与魅力。这些彷佛是如东地域文化的艺术折射,并以隐喻方式触及“人与自然共生”的宏大主题,使舞台成为可感知的哲学景观。

道具的符号化运用也拓展了表现的意蕴空间。“渔船”不仅是渔民劳作的工具,也是主人公出海寻梦的载体,还是人海关系的象征。“摇摆船”的运用尤为精妙,开场通过声光电的配合,展现乘船搏击风浪的奇美画面,象征着人与自然的对抗;剧中,小海乘船驶向远海,解救生灵、净化海水,船则成为人海和谐的重要见证;剧尾,船只摇摆,彷佛是宁静港湾中顺势摇曳的摇篮,诉说着人海和谐共生的故事。是“对抗”还是“共振”,暗合了东方智慧中“顺势而为”的至高境界。望远镜作为贯穿全剧的关键道具,是父子情感的信物,也是剧情推进的线索,更在剧终时化为“远见与希望”的象征。女妖的轮胎宝座则以戏谑方式折射出污染的沉重。这些道具超越其本身的物理属性,构建起生动的隐喻意象。

该剧还通过立杆、摇杆、飞鲸等拓展表演空间,实现台上与台下、视觉与心理的双重交融。观众不再只是旁观者,而是沉浸于由肢体、光影、音乐共筑的诗意剧场的参与者,深入感受着人海和谐的美好图景。

《寻梦出海记》借助空间与道具等构建了富有诗意的舞台语汇,将“碧海蓝天”的生态愿景转化为可感可触的艺术体验。它不仅在舞台上构建美好的生态世界,更在观众心中种下美好希望,传递出人与自然和谐共生的永恒命题。

地域文化IP的艺术突围

《寻梦出海记》不仅是一场艺术展演,更是一次文化IP的创造性突围。剧中欢乐祥和的渔村生活、勇敢坚韧的渔民形象、悠远动人的渔歌号子、珍稀海洋生物以及“跳马夫”等非遗元素的有机融入,共同勾勒出如东地域文化深沉而鲜活的精神图谱。全剧洋溢着浓郁的“江风海韵”,在技艺共融的舞台叙事中,传递出人与海洋共生共荣的生态智慧。

非遗舞蹈“跳马夫”的嵌入尤见匠心。其质朴刚劲、勇武豪迈的风格,不仅烘托出海壮行的庄严氛围,更以强烈的仪式感唤起观众对海洋的敬畏。舞蹈营造出的热烈舞台氛围,也成为推动主人公小海成长蜕变的关键因素,实现了从传统遗产到当代戏剧语汇的价值转化,彰显出非遗创新表达的无限可能。

《寻梦出海记》的突破和创新远不止于剧场之内。它成功构建了“杂技+地域文化+文旅”的新型融合模式。例如南京演出期间,剧场外同步举办如东特色市集,集中展示并销售地方特产、美食与非遗工艺品,将舞台热度有效延伸为消费体验与文化认同。这一模式拓展了文化IP的辐射边界,为借助艺术增进文化辨识与经济效益提供了新的视角。

该剧艺术化再现了如东人民“向海而生”的生命历程,呈现中国生态智慧与地域文化的当代活力。它不仅是如东的“艺术名片”,更成为连接传统与现代、艺术创作与生态关怀、地域与世界的文化桥梁。通过该剧,更多观众感受到如东在文化传承与生态保护上的积极作为,实现了真正意义上的“文化突围”,助力擘画生态文化的宏大格局。

结语

《寻梦出海记》以超凡的艺术想象力,将海洋生态这一宏大命题,升华为一场贯通视觉与心灵的壮美叙事。它是一部以海洋为背景的生态寓言,也是一部叩问人类文明走向的哲学诗剧。

该剧体现了力与美的结合,技与艺的深度融合。它通过丰富多元的视听语言,构建出一个既真实又虚幻的审美世界。观众在沉浸于感官震撼的同时,被引导至对文化底蕴与生态哲思的深度回味中,实现从“目眩”到“神驰”的精神跃升。它不仅是杂技的艺术化突破,更是生态主题、地域文化的艺术性转译。在惊心动魄的表演背后,是探索成长、梦想与责任的动人表达;在跌宕起伏的剧情深处,是对人类与海洋共生关系的深刻反省。

演出会落幕,但大海的呼唤不会停止。这部剧不仅是一场视听盛宴,更是一封写给未来的航海书。梦的彼岸,是人与自然的和谐共生;海的尽头,是人类文明的重新想象。让我们怀揣着对瀚海的憧憬,肩负起传承东方文化的使命,让梦想的光芒照亮我们前行的道路,让东方的智慧在世界舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

作者简介

王慧,博士,三江学院教师。

来源:江苏省文艺评论家协会