暗房中的光——观《南京照相馆》有感

文 | 闫广祺

由青年导演申奥执导的《南京照相馆》,改编自真实史料。影片以“吉祥照相馆”为叙事核心,通过一个微观空间,展现一群原本只为活着的凡人,如何在侵略者的暴行下完成从“苟活”到“觉醒”的精神蜕变。不同于传统战争片的激烈表达,这部影片选择以沉静的叙述方式穿透历史尘烟。它也没有喧嚣的宣发声势,如一滴墨落入平静水面,悄悄激起涟漪,唤醒人们对历史与记忆的重新凝视。刘昊然、王传君、高叶、王骁等实力派演员沉入角色,在当下影像喧哗的语境中,完成了一次罕见的沉静叙述,在瓦砾与废墟之间,照出人性的最后一束微光。

一、定格为史:底片是一种抵抗

历史总是以沉默延续,而影像,则在沉默中发声。《南京照相馆》选择跳脱主流战争片的宏大叙事与战场重构,将镜头收缩进南京城内一间逼仄的照相馆,让“显影”成为与遗忘抗衡的象征性动作。影片没有大场面的战斗戏,也没有情绪煽动的英雄塑像,而是通过一间暗房里缓慢显影的底片,记录下那些处于极端境地下仍默默坚守尊严的普通人。

不同于传统抗战电影对暴行的直接再现,《南京照相馆》深入揭示了日本侵略者更隐秘的“文化掠夺”策略。影像,成为战争中另一种隐形的武器——不是用来记录真相,而是为了掩盖真相、重塑叙述。而电影的反叙述立场,正体现在这些躲藏、保护、冲洗、定影底片的凡人身上。他们用胶片封存记忆,用快门抵抗删除,在影像成为罪证的那一刻,也完成了对抗遗忘的伦理选择。

影片不是在制造集体记忆的情绪性共鸣,而是在重建记忆形成的具体过程。每一张底片,都是历史废墟中一块隐秘的墓碑,不喧哗却坚定。摄影,不再只是记录工具,而是一种历史的“道德见证”:按下快门的不只是技术动作,更是一次无声的立场宣告。导演以此为轴,抛弃近年主旋律影片常见的视觉奇观与情绪堆叠,采用一种“底片式叙述”策略——不求情绪高峰,而求记忆深度。

底片的显影过程,也象征着记忆在历史深处被唤醒的仪式。它让观众意识到,记忆从不天然存在,而是需要一次次显影、冲洗、定影。每一张影像既是历史的留痕,也是认知的重塑。在这一过程中,影像不再是结果,而是一种过程;不再是再现,而是抵抗遗忘的行动本身。这种叙事逻辑与审美选择,使《南京照相馆》成为一部兼具哲思与现实关照的独特影像文本。

二、显影为人:光影之中见精神

在《南京照相馆》中,最先显影的不是战争,而是人——一群在废墟中仍坚守立场的普通人。他们没有高大的身影,也无轰烈的行为,却用沉默和行动撑起历史的暗角。苏柳昌、金老板、林毓秀、宋存义,他们不是典型意义上的“英雄”,却在无声中留下最深刻的印迹。他们的选择,是以底片保存尊严,以快门见证真相。

导演通过暗房这一封闭空间,建构出影像与尊严的精神链接。底片在药液中缓慢浮现,如同记忆在压抑中悄然复苏。照相,成了在死亡边缘抢救记忆的方式,也是一种日常化的抵抗。在光与影的缝隙中,这些不被命名的凡人,以“平凡之力”留住了历史的真实质地。

导演在语言设计上保留了南京方言的部分使用,使影片在空间真实感与生活气息上更具质感。方言不仅提供了空间的触感,也激活了观众的情感记忆,使得角色不再是“类型化”的代表,而是真实生活过的个体。从“话语”的细节出发,影片强化了“平民视角”的立场,也让“家国之痛”落地生根,反过来强化了影片的伦理立场:这是一部“为普通人立传”的战争片。影片传递的并非传统意义上的反抗,而是一种“照亮”的力量:他们以手中影像,击穿否认的黑暗。每一次拍摄、每一张底片,既是证据,也是墓志铭。镜头下的人脸,是历史的回声。他们没有发出呼喊,却在沉默中完成了一场记忆的拯救。

这种创作姿态,也是一种姿态上的克制和审美上的隐忍。在强调视觉和情绪张力的主流叙事中,它反其道而行之,把“记住”本身作为叙事主题。最终,观众记住的不是某个悲壮瞬间,而是一种在极端压迫中依然闪耀的微光。这种微光,正是民族精神最真实的形状:不高喊,不怒吼,却执着、坚韧、不可替代。

三、存形为据:空间之中见真相

《南京照相馆》的镜头最终聚焦在“记忆”之上。这是一部不只关注战争的电影,更是一部探讨“如何记住战争”的作品。它没有将照相馆作为背景,而是作为主角,一个集体记忆生成的场域——既是暗房,也是精神的容器。影片中,每一次快门、每一张照片,都是普通人用以对抗历史抹除的主动行为,是面对强权下仍旧坚持自证的微小火种。

导演将“暗房”设定为隐喻的核心:封闭、昏暗、安静,却孕育着图像与真相的再生。这里是视觉的发源地,也是记忆的起点。在这里,历史不再是宏大叙述,而是一个个模糊却真实的面孔,一次次反复冲洗后的显影痕迹。废墟,作为电影的另一空间隐喻,与暗房互为表里。它代表的是物理上的破碎与断裂,但也承载着精神的残存与抵抗。那些破败的器物、剥落的墙面、泛黄的老照片,不是装饰性细节,而是真实存在的记忆片段,是历史无法彻底摧毁的物证。导演没有用它们来煽情,而是用来召唤:记忆就在这些沉默的角落,等待重新被看见。

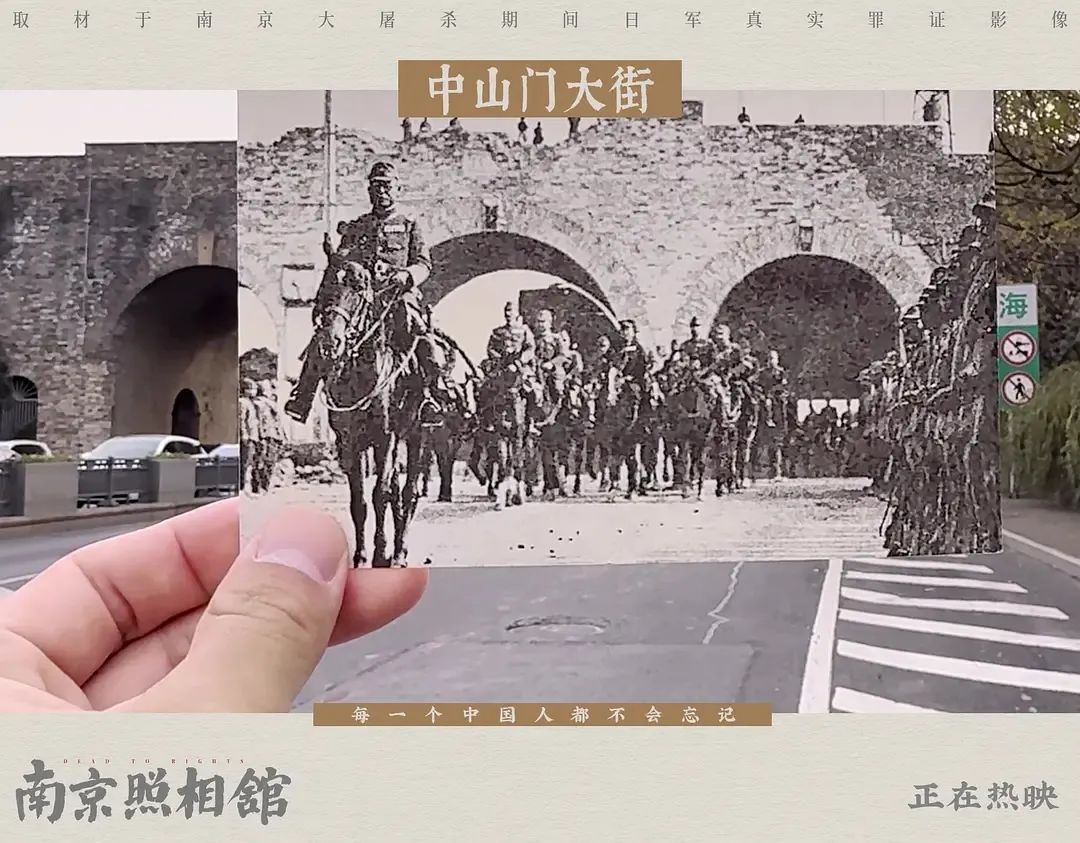

《南京照相馆》放弃了胜利叙事中的荣耀姿态,也拒绝情绪化的控诉。它以最平静、最诚实的方式,回应战争留给这个民族的深重伤口。在影片结尾,历史影像与当下南京的现实空间重叠:废墟重建、街道依旧、光影斜照。这一幕提醒我们:历史不会消失,只是更换了面貌。而我们每一个人,都是这段历史的延续者、见证人。照片会褪色,记忆会蒙尘。但只要光还在,只要有人仍愿按下快门,那些埋藏在时间深处的记忆终将重新显影。这正是《南京照相馆》要告诉我们的——记忆不是回头看,而是持续书写;历史不是过去式,而是进行时。

作者简介

闫广祺,淮阴师范学院新闻与传播学院讲师,南京师范大学文学院戏剧与影视专业博士生。