《油菜花开燕归来》

——“回归”母题的当代演绎

文 | 康尔

回归,之所以成为文艺创作的母题,与社会发展的一般规律有关。当人们闯荡、奔跑了一段时间之后,一定会发现忽视、丢失了许多精彩,于是需要回过头去捡拾遗珠、弃璧,重新思考自我构建的价值体系。思想界也是如此,每隔一个时段,就会出现“回归常识”“回归理性”“回归自然”“回归马克思”的呼声。当然,这种回归并非一定是走回头路,而是辩证法中所讲的否定之否定,螺旋式上升。

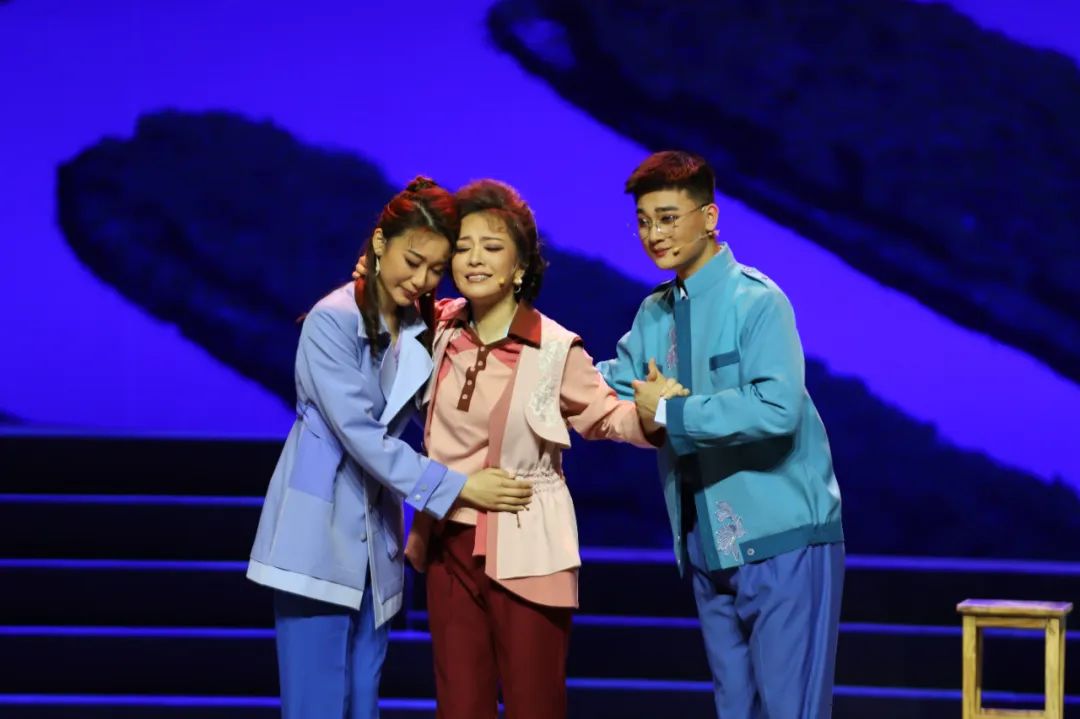

由兴化市淮剧团创排的大型淮剧《油菜花开燕归来》(编剧:袁连成,导演:张建强)来宁演出后,引起了各界的关注,收到了很好的反响。笔者应邀研读了剧本、观看了演出并参加了旨在进一步打磨提高的专题研讨会,由衷地感到这是一部有新意、有价值、值得琢磨的好戏。主创用真实感很强、乡土味很浓的剧情与乡音,演绎了回归这一常说常新的母题。

一、“逃离者”的回归

逃离乡村,是一代又一代有志青年的追求;回归乡梓,是一茬又一茬天下游子的念想。然而,残酷的现实是,“追求”代代相传,而“念想”却成了空想。造成的后果是,农村的空心化、空巢化、老年化现象越来越严重。一个没有青壮年的乡村社会能有什么活力?能有什么发展?能有什么美好前景?该剧的主创直面现实,揭示了这个日趋严峻的难题,用“期盼归来”“巧劝回归”“技术先回”“资金先归”“筑巢引凤”“终于归来”作为叙事结构,讲述了一个层层递进、一波三折、引人入胜的故事。大幕拉开后的第一段唱腔就点明了该剧的主题:“土生土长土气派,泥田泥路泥情怀。泥土村官一腔爱,衣胞之地巧剪裁。乡村振兴大步迈,盼只盼,油菜花开燕归来……”女村官郑小琴因日夜思考如何破解“村空屋关,青壮年漂在外”的难题,竟然得了失眠症。儿子杨柳不放心,从城里回来探望,让当妈的郑小琴获得了破局的灵感:你小子人可以暂且不归,但观念、技术得先回来。她逼迫儿子杨柳利用自己的专长,为家乡的发展画了张规划设计图,而且还是免费的。有了规划图得找资金。经由镇长牵线搭桥,郑小琴去了城里,找到了另一个“逃离者”——发了财的商人玉米。她动之于情、晓之于理,死磨硬泡搞到了第一笔投资。为了乡村振兴,郑小琴在得知自己的村官生涯“已进入倒计时”的状况下,依然恪守初心、忘我工作,乐此不疲地忙活着筑巢引凤的各项事宜。最终,玉米、高梁、杨柳、丁香等一批村里的年轻人全都回来了。闭幕前,“苏中第一早茶村”开业了,“苏中首个数字游民部落”开张了,乡村大舞台、乡村模特队的鼓乐也响起来了……主创用戏剧化的方式,就“逃离者”回归这个千古难题给出了一个合理合情的解。

二、“俗文化”的回归

《油菜花开燕归来》是一部农村戏。剧中人物幽默风趣、巧比妙喻的乡土语言给观众留下了深刻的印象。在由兴化市委宣传部召开的剧目创作研讨会上,许多人,包括我,都对剧中精彩的语言给予了高度评价。可我事后一琢磨,觉得仅从语言的鲜活性、生动性、乡土味去评价该作品,似乎还不够全面。剧中许多通俗易懂、到嘴到肚的俗话俚语,承载的是传统价值观,体现的是“俗文化”的回归。

譬如:在二十年前竞选中落败的老书记掌舵,对获胜者郑小琴是有怨气的。但他为人处世的原则是:“气归气,理归理。”所以,在大是大非的问题上,老书记一直支持他的后任郑小琴。这种“一账归一账”的做人原则,承认情感与理性、灵与肉的差异,但它并不影响是非判断。常言道:大道至简,要言不繁。“气归气,理归理”,是质朴、明事理的农民长期秉承的一种处世观,非常有价值。

再如:眼看村长任期就要到届的郑小琴,也想过“卸下职务离村去,编织小家安乐窝。与儿子儿媳朝夕伴,端菜斟酒敬丈夫……亲自为儿,婚事张罗,添下孙子,换换尿布,三代人团聚享欢愉!”但是,她的行为准则是:“想归想,做归做。”毅然决定继续拼搏,再次“参加竞选,绝不犹豫,接受考验,精神饱满,若是留任,重新起步,不负时代,不负故土……此生无悔做村官!”“想归想,做归做”,特像人话,特接地气,也特别有哲理。它揭示了人内心世界的复杂性,也能为许多迷茫、纠结之人指明解套的路。

此外,像“跌个跟头抓把泥”“风吹云动树不动”“女儿不断娘家路”“有多少铁就打多少钉”等民谚俗语在剧中的频繁活用,表明了主创对于民间智慧、传统价值观的认同与尊重,体现了“俗文化”的批量回归。

三、“两结合”方法的回归

《油菜花开燕归来》的叙事,平实、质朴、接地气,同时,也饱含主创对于乡村振兴前景的预设、遐想与憧憬,既不掩饰也不高调,颇具真实感。显然,该剧的主创采用了现实主义与浪漫主义相结合的创作方法。这种“两结合”的创作方法,曾经是主流,且成就了许多优秀作品,后来,由于历史的、复杂的原因,被许多人摒弃了、遗忘了。看了该剧之后,笔者欣喜地发现,“两结合”的创作方法,又悄然回归。

近年来,反映与表现农村生活的文艺作品并不鲜见。有些作品,一味追求所谓的写实、纪实,把农村写得百孔千疮、一无是处;有些作品,显然是在城里的咖啡厅里胡乱编造出来,把农村写得尽善尽美、酷似世外桃源;还有一些作品,用特时尚、特先锋的创作手法去描述农村生活,令人感到不伦不类。其实,创作方法并非越花哨、越时髦越好,选择时要看题材、剧种以及主要受众。如果,创作的是农村题材戏曲作品;如果,作品的主要观众是最基层普通百姓;笔者以为,“两结合”的创作方法,或可列为首选。传统的、经典的创作方法,只要运用恰当,只要把握好尺度,依然可以在新时代大放异彩。

当然,该剧还有进一步打磨、提升的空间。

比如:郑小琴在制作当地的特色美食烫百叶时,用灵动的唱腔描述了这道美食的制作方法。我想,如果唱到最后能够落到这个点上:千百年来,垛田村的农家女就是靠它抓住了男人的胃、拴住了年轻人的心,可惜现在美食太多,这个功能失效了。岂不更贴主题?

再如,郑小琴在得知自己的任期“已进入倒计时”后有一段唱,表达了复杂的思绪。如果,在这段唱腔中能够倾述这样的心声:我生在垛田村,就该学垛田人。前人垛田,后人耕耘;前任播种,后任收获。祖先能有这样的情怀,吾等自然应该继承。如此这般地做些调整,既能弘扬当地的垛田精神,又可夯实主人公的行为动机,应能起到一箭双雕、一石二鸟、事半功倍的效果吧?

总之,笔者期待该剧越改越好,越走越远!

作者简介

康尔,南京大学艺术学院教授、博导,江苏省艺术评论学会戏剧专委会主任。

江苏省文艺评论家协会