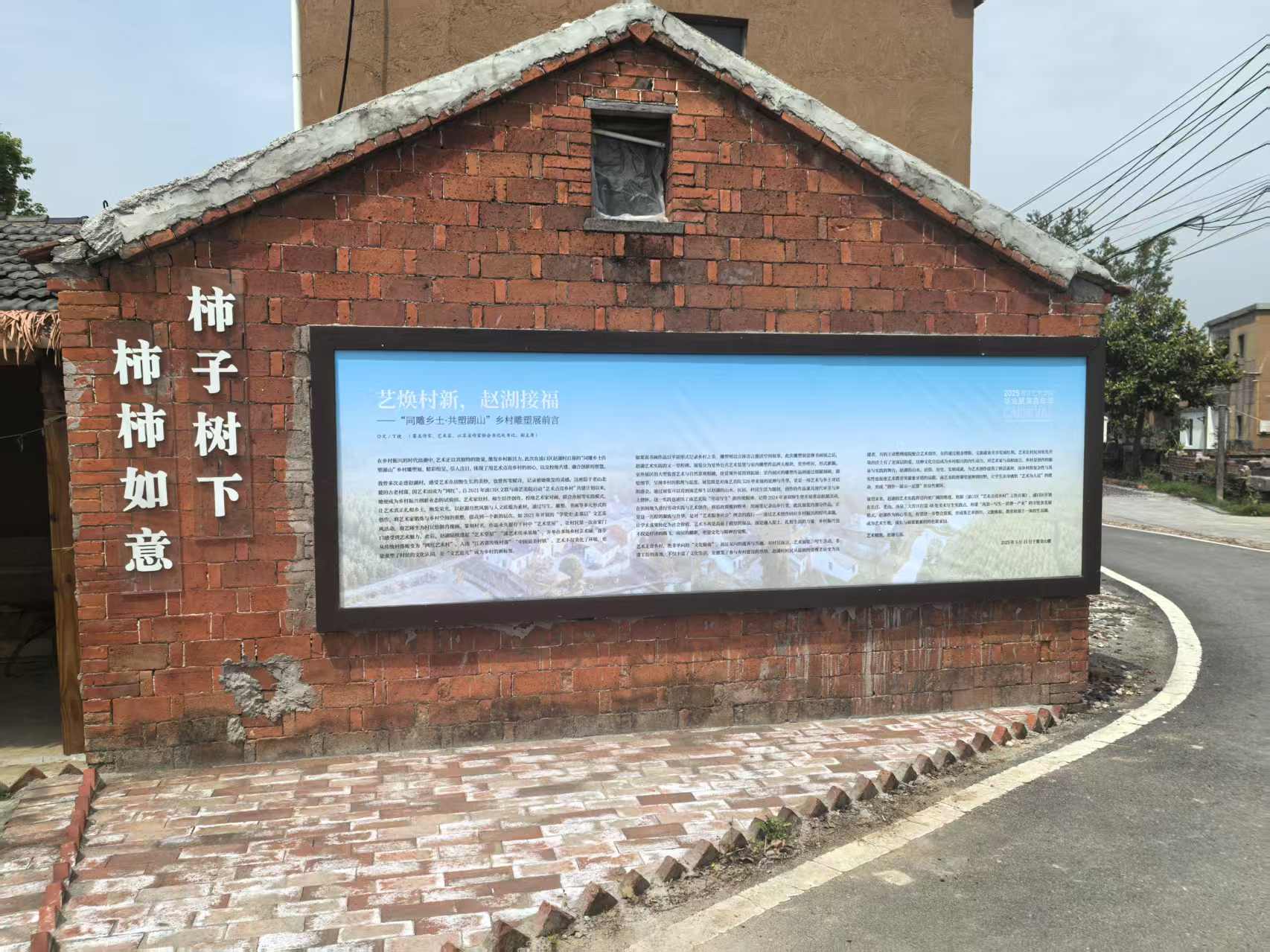

艺焕村新,赵湖接福

——观“同雕乡土·共塑湖山:南艺美术与书法学院雕塑系师生雕塑作品浦口赵湖展”有感

(著名作家、艺术家,省作协党组成员、书记处书记、副主席 丁捷)

在乡村振兴的时代浪潮中,艺术正以其独特的能量,激发乡村新活力。此次在浦口区赵湖村启幕的“同雕乡土·共塑湖山”乡村雕塑展,精彩纷呈,引人注目,体现了用艺术点亮乡村的初心,以及校地共建、融合创新的智慧。

我曾多次走进赵湖村,感受艺术在田野生长的美妙,也曾挥笔赋诗,记录被她催发的灵感。这座隐于老山北麓的古老村落,因艺术而成为“网红”。自2021年浦口区文联与南艺美院启动“艺术点亮乡村”共建计划以来,她便成为乡村振兴创新业态的试验田。艺术家驻村、师生结伴创作、校地艺术家对画、联合办展等实践模式,让艺术真正扎根乡土,焕发荣光。以赵湖自然风貌与人文底蕴为素材,通过写生、雕塑、书画等多元形式的创作,将艺术家锻炼与乡村空间的重塑,提高到一个新的层次。如2021年开展的“学党史·走基层”文艺采风活动,南艺师生为村民绘制肖像画、篆刻村名,作品永久留存于村中“艺术堂屋”,让村民第一次在家门口感受到艺术魅力。此后,赵湖陆续建起“艺术堂屋”“漆艺术传承基地”,并举办多场乡村美术展,逐步从传统村落蜕变为“网红艺术村”,入选“江苏省传统村落”“中国最美村镇”。艺术不仅美化了环境,更是重塑了村民的文化认同,让“文艺范儿”成为乡村的新标签。

如果说书画作品以平面形式记录乡村之美,雕塑则以立体语言激活空间叙事。此次雕塑展是继书画展之后,赵湖艺术实践的又一里程碑。展览分为室外公共艺术装置与室内雕塑作品两大板块,里外呼应,形式新颖。室外展区的大型装置艺术与自然景观相融,使景观外延得到拓展;室内展区的雕塑作品则通过细腻刻画,描绘细节,呈现乡村的肌理与温度。展览既是对南艺美院520毕业展的延伸与升华,更是一场艺术与乡土对话的盛会。通过展览可以看到南艺师生以赵湖的山水、民居、村民生活为题材,创作的作品兼具现代审美与乡土情怀。这一实践也延续了南艺美院“劳动写生”的传统精神。记得2024年暑期师生曾开展重访赵湖活动,在田间地头进行劳动实践与艺术创作,将思政课搬到野外,用画笔记录山乡巨变。此次展览的部分作品,正是这一历程的凝练与升华,是对“艺术服务社会”理念的践行——通过艺术创作回应乡村振兴的时代命题,让学术成果转化为社会价值。艺术不再是高悬于殿堂的展品,而是融入泥土、扎根生活的力量;乡村振兴也不仅是经济的腾飞、房屋的翻新,更是文化与精神的觉醒。

艺术走进乡村,绝非单向的“文化输血”,而是双向的滋养与共融。对村民而言,艺术展览、写生活动、非遗工坊的落地,不仅丰富了文化生活,更激发了参与乡村建设的热情。赵湖村村民从最初的旁观者转变为共建者,有的主动整理庭院配合艺术创作,有的通过租金增收、文旅就业共享发展红利。艺术让村民对祖先开垦的沃土有了更深层的爱,这种文化自信成为乡村振兴的内生动力。对艺术家与高校而言,乡村是创作的源泉与实践的舞台。赵湖的山水、民俗、历史、发展成就,为艺术创作提供了鲜活素材,而乡村的复杂性与真实性也促使艺术教育突破象牙塔的局限。南艺美院将课堂延伸到田野,让学生亲身感悟“艺术为人民”的使命,形成“创作—展示—反馈”的良性循环。

展望未来,赵湖的艺术实践将迈向更广阔的维度。根据《浦口区“艺术点亮乡村”工作方案》,浦口区计划在长江、老山、汤泉三大片区打造48处美术写生实践点,构建“风景—写生—消费—产业”的全链条发展模式。赵湖作为核心节点,有望进一步整合资源,形成集艺术创作、文旅体验、教育培训于一体的生态圈,成为艺术生根、成长与硕果累累的特色新家园。

艺术赋能,赵湖有福。

摄影:浦口区文联