在“陌生”中重构认知:江苏大剧院原创舞蹈剧场《春之祭》观后

文 | 赵哲群

当我们怀抱着对于世界无尽的求知欲,企图从人物、历史、文化、艺术的交织中,探寻通往文明内核的道路时,往往会发现若只在微观层面去了解某段过往、某位人物,甚至某种文化艺术,其渠道或许并不难寻,但一旦将理解的版图无限扩张,意欲囊括整个人类文明,涵盖其辉煌与黑暗、伟大与卑微、延绵与断裂之处,那么,我们手中所握的工具与路径往往显得捉襟见肘。人类渴望认识乃至改造世界的野心,让各式各样的“世界观”与“方法论”得以诞生并发展。置身当下,回望过去所遗留下的一切,当我们谈及诸如认识论、方法论等哲学命题时,就需要承认,艺术是人类认知世界的有效方式之一。艺术是一种兼具审美与认知功能的文化载体,它能够借由诸多“碎片化”的元素,一段旋律、一帧画面、一个舞步,连缀成对一段文明的整体理解。对创作者而言,艺术是将感悟与情绪凝聚为可被感知的形式,对欣赏者而言,艺术又是一种有意识的审视和发现,我们透过艺术观照自己,也洞见更广阔的世界。由江苏省文化投资管理集团策划、江苏大剧院倾力打造的原创舞蹈剧场《春之祭》,无疑为我们提供了这样一条认识文明的独特途径。它并非仅是对斯特拉文斯基《春之祭》的机械性演绎,而是以中国美学的精神图景,全新书写了一个跨越世纪、跨越地域的现代主义剧作。

一、以“符号”构筑理解情境

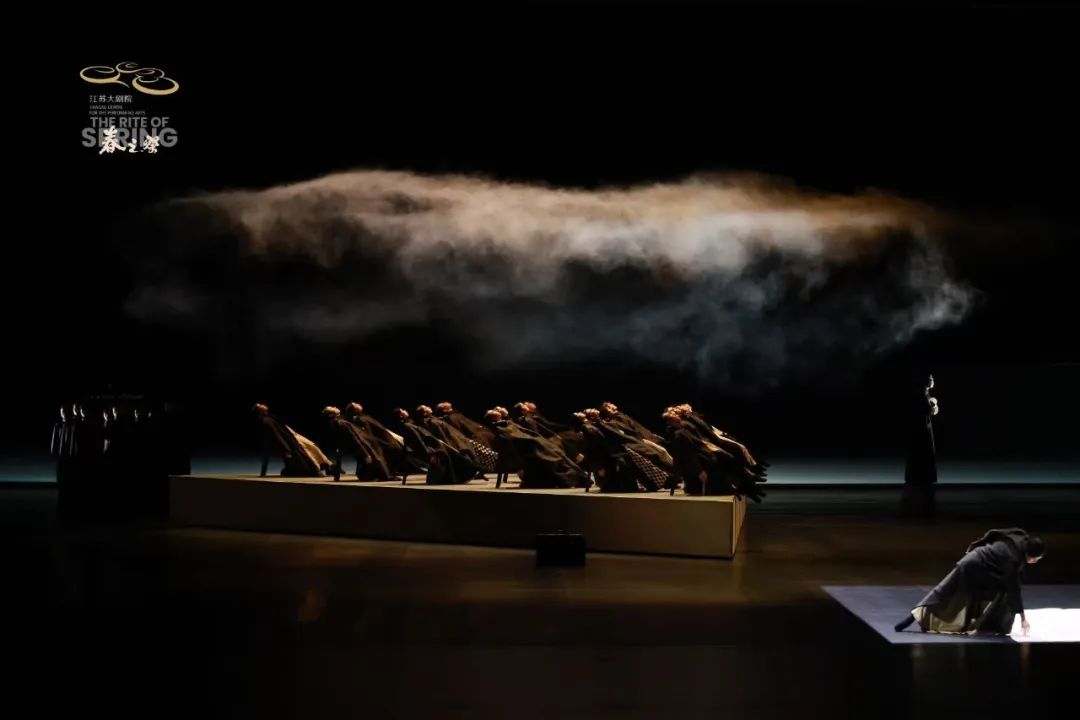

谈及《春之祭》,人们往往会第一时间联想到斯特拉文斯基的经典音乐和这部现代主义杰作在艺术史上所引发的轰动。自创排以来《春之祭》便多次被移植改编,国内知名舞蹈家杨丽萍、谢欣等皆有过不同版本的演绎。与过往版本相比,江苏大剧院最新创排的《春之祭》在舞台设计与意象选择上更具东方意蕴与符号化特色。堆叠的文稿、变换的椅子、动态的三角状平台、油纸伞、折扇、画卷等道具不仅拓展了视觉层次,也带给观众一种与以往迥异的文化体验。观罢该剧,不禁联想起十年前俄罗斯索契冬奥会的开幕式,在演绎俄罗斯文学的章节中,演员们化身为文学巨匠,在堆叠如山的书稿中奋笔疾书、奔走穿梭,漫天飘洒的文稿纸页宛如时代洪流中的文化印记,宣示着文明在文字与艺术中不断被拓展、书写的历史进程。江苏大剧院创排的此版《春之祭》采用类似的“符号化”手法,为舞台注入超越实用功能的象征内涵,让观者得以借由这些具体物件捕捉到作品深层的精神讯息,从而在剧场的情境之中感受跨越时空与地域的人文关怀与艺术思考。

无论是在视觉艺术亦或是表演艺术的领域,“符号”历来是艺术家与理论家常常探讨的命题之一。从古希腊戏剧假面所蕴含的象征意义,到当代多媒体艺术中对影像与声音符号化的高度应用,“符号”已不仅是人类进行沟通的基础媒介,更承载着情感投射、文化传递与审美体验等多重功能。关于符号,瑞士语言学家索绪尔提出了“能指”与“所指”的二元区分,“能指”是可感知的符号载体,“所指”则是由能指所激发、所承载的概念或意义。在江苏大剧院舞蹈剧场《春之祭》中,舞者的形体动作与舞台设计首先构成了最基本的“能指”系统。大型三角平台及成排椅子、高低凳等道具,为舞者在舞台上铺陈出某种“社会”或“历史”的象征空间。当舞者在平台上起伏跃动时,观众不免联想到个体在时代激流中的迷茫与奋进,而当椅子或凳子以各式姿态散落各处时,似乎又映射着文明积淀、群体分层,乃至个体生存处境的多种可能性。

美国哲学家皮尔斯则认为“符号”由三部分组成,即表征物、对象和解释项。简单来说,这三部分分别对应符号的形状、它所指的对象以及我们对它的解释。在舞台艺术中,一把油纸伞既可作为形似江南雨巷的图像符,连接起含蓄、浪漫的东方意象,也可作为指示符,唤起观众对旧时光与传统文化的“指引”,而最终,当它与城市街头、现代工业背景等跨时空元素相叠加,则成为一个超越表面形态、融贯东西方美学的象征符,沟通古典与现代、个体与社会等更多深层意涵。

比起同样在舞剧领域火热出圈的《红楼梦》,《春之祭》对大多数人而言或许是一个更陌生的题材,但陌生并不能成为欣赏的阻碍。多层次、多角度的“符号”构筑了作品最基本的理解情境,为观者提供了跨越陌生感的桥梁。无论观众对《春之祭》的历史背景熟悉与否,在剧院的现场,他们都以同样的起点去接收这些舞蹈符号。当演员走下舞台走入人群时,那种打破“第四堵墙”的冲击令每个人都不再只是被动的观看者,而成为主动探寻作品意涵的“同构者”。符号在情感与理性双层面给出观众解码作品的线索,不论是油纸伞承载的东方人文情怀,还是纸本漫天飞舞、椅子错落摆放所象征的时代洪流,都能得到不同程度的理解与诠释。舞者在身体语言上的每一次张力和松弛,都指向一个等待被挖掘的“所指”世界,激发观众从个人经验、文化记忆乃至社会意识形态的视角去思考和感受。这样一来,台上的每一帧画面都不再仅仅是表演本身,而是进入了某种关于“文明如何被书写与重塑”的集体想象之中。正如在索契冬奥会的那个演出场景中,书页与文字凝结了俄罗斯文学的深沉底蕴。在江苏大剧院的《春之祭》中,三角平台、油纸伞与肢体造型则形成了与观众共享的理解情境,化陌生为亲近,并呈现出对文化、对艺术、对人类命运的多重关照。正是通过这一套形象而高效的符号系统,作品能够在难以言明的现代性氛围中,让观众在理性与感性之间穿梭,让陌生的主题、叙事与意境逐渐可亲可感。符号所营造的理解情境,就如同一道具有穿透力的光束,使得这部凝聚了跨时空对话的新作,在舞台上焕发出别样的生命力与感染力。

二、以“典型”连缀叙事空间

在艺术领域,“典型”一词不仅指代某种高度凝练的造型或符号,更代表了艺术作品所呈现的时代面貌与人文精神在特定形象中的集中体现。具有典型意义的艺术形象往往能够在折射出社会整体深层结构的同时,仍然保留个体独特的情感体验与审美诉求,从而兼具广泛的代表性与个人化的生命力。在叙事艺术中,“典型”并非孤立地存在,它总是与叙事空间相互作用,通过多元舞台语汇或文学媒介,将过去与当下、宏大历史与个体境遇有机结合起来。《春之祭》选取了高度代表性的文化符号,如梅兰芳、徐志摩等在中西文明交汇过程中具有标志性意义的人物,并通过诗化的舞蹈语言和历史背景的铺陈,将这些典型形象与其所属的时代氛围紧密联结,形成相互呼应且层次递进的叙事结构。表面看来,这些“典型”似乎是以片段式的方式出现,但却在整部舞剧的整体脉络下被串联成一个跨越地域与世纪的完整空间,让观众得以在不同文化场景的切换中,触摸到宏大历史与细腻情感之间的丰富张力,也获得了兼具史诗感与亲近感的观演体验。

《贵妃醉酒》与《再别康桥》分别代表了中国戏曲和近代诗歌领域里最具象征意味的艺术典型,其之所以能在《春之祭》中被悉心提炼,很大程度上是因为它们背后所承载的文化价值。如果说《贵妃醉酒》是中国戏曲艺术经典的集中表达,那么它与梅兰芳之间的紧密联系则让这一经典在跨文化视野下拥有了更丰富的象征意义。作为二十世纪最伟大的戏曲表演艺术家,梅先生在1930年率先将京剧带到美国,1935年又应邀赴苏联访问演出,期间赢得斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特等戏剧大师的高度赞誉。从那时起,“梅兰芳”这一名字便超越了国界,也成为国际社会研究中国表演艺术时不可或缺的坐标。《贵妃醉酒》是梅兰芳表演艺术的极致代表之一,当舞台上对其进行片段化呈现时,观众便仿佛跨越百年历史,重温那曾于全球艺术舞台上大放异彩的“中国美学”风华。同样引人注目的是诗人徐志摩的《再别康桥》,这首写于1928年的现代诗作,既是新月派诗歌的重要代表,又蕴含了诗人留学剑桥时的纯净梦幻与人生感怀。徐志摩曾先后就读于美国哥伦比亚大学、英国剑桥大学,回国后担任多所高校教授,倡导并主编文学期刊,对新诗运动产生了深远影响。《再别康桥》所描绘的异国风情与故人难逢的怅惘,在舞台的吟诵与肢体表演中,化作一抹穿越时空的浪漫诗意,恰与“贵妃醉酒”的华丽典雅形成对照,延展出多重文化碰撞的艺术想象。正是这两部经典的巧妙勾连,为《春之祭》铺就了跨越地域与年代、交融东方与西方的美学格局。

《贵妃醉酒》与《再别康桥》,梅兰芳与徐志摩,看似各自独立,却通过“蒙太奇”式的段落转换和时空切换,在《春之祭》中形成了完整且具备纵深感的叙事网络。观众在舞者短暂的独舞与群舞转换之间,既能回到民国时期的世界舞台上,想象梅兰芳在海外演出时的惊艳场景,也能步入徐志摩诗意弥漫的康河,感受一份中西交融的情感激荡。更重要的是,正因为在现代舞剧的语言中保留了对这些“典型”的创意处理,即便整部作品在气质与叙事手法上带有现代主义的抽象与晦涩,观众依然会在“贵妃醉酒”与“再别康桥”等标志性意象中找到亲近感,从而拨开迷雾、捕捉内在脉动。由此观之,《春之祭》的整体并不是多元拼贴的碎片组合,而是依托这些典型以完整的方式加以串联。每当人们感到无从索解时,恰是这份“典型”所提供的文化触点,帮助观者打开感受与联想的窗口,让他们在现代舞的意象洪流中依旧得以捕捉艺术的温度与思想的深度。

三、以“迷惑”传递现代话语

“迷惑”恐怕是诸多观众在看完《春之祭》后的第一感受,舞美妆造、音响氛围、动作语言皆弥散着灰暗与晦涩,叙事结构时而割裂难解,舞者的肢体状态也在张狂与沉郁之间反复横跳,仿佛意图颠覆传统舞蹈的流畅叙事逻辑。对于习惯了传统戏剧性编排的观众而言,这种表演方式显然打破了常规的理解模式。人们往往疑惑:舞者为何这样动作?故事的脉络究竟在哪里?尽管这种迷失感可能让人一时无所适从,却恰恰体现了现代主义艺术所秉持的核心精神——不再遵循规则化的故事呈现,而是以震撼、失序乃至“不适感”来迫使观众跳脱旧有审美框架,与作品进行更深层次的精神对话。观众的“迷惑”常常意味着他们正在经历一次自我反思与价值重估的过程。所谓“我为什么看不懂”“为什么会在观看时产生焦虑不安”等追问,正开启了观者与作品之间更深层的对话。当大众不再被动接受所谓的“欢愉”或“顺畅”,而是在困惑和探寻中重构对艺术、对自身处境的理解时,作品的意义便超越了单纯的娱乐功能。由此,现代主义舞台上的晦涩与难解不仅不是一种缺陷,反而可以视作激发批判性思维和审美创造力的诱因。与其追求将所有意象和情节铺陈得通俗易懂,不如在理性与情感不断碰撞的过程里,引导观众直面艺术家所传递的更深刻命题。

回望20世纪初以来逐渐兴起的现代主义思潮,西方艺术界涌现出的一系列探索都是在挑战过去的写实风格与和谐结构。音乐上,斯特拉文斯基以不和谐音程和节奏变奏颠覆了浪漫主义的习惯性听觉体验;文学上,乔伊斯、伍尔夫等人的“意识流”写法同样打破了线性叙事;视觉艺术里,从立体主义到表现主义,无不标榜着对传统范式的反叛。现代主义最重要的特征便在于此,它不提供直接且易于接受的美感与叙事,而是依托文本或形式的“陌生化”来刺激读者或观众,更深刻地省察自己所处的时代与生存状态。正如《春之祭》最早在巴黎上演时那般,最初的观众因其刻意制造的原始狂暴感和音乐解构而感到震惊与不适,却也正是在这种冲击与质疑中,作品获得了极大的知名度与影响力。《春之祭》并非意在疏远大众,相反,它唤起人们去重新审视我们身处的当代环境。当彼时的艺术家曾面临的困境、焦虑与冲突在舞台上被重新点燃,我们从中得以看见自己在全球化进程与科技冲击下的起伏、彷徨。舞者富有张力的肢体语言并不提供现成答案,却可能让观者惊觉,在看似无法直译的动作背后,隐藏的是所有身处时代洪流中的人对于归属感与意义感的共同探寻。换言之,“迷惑”本身就是一次有待完成的思考,一条鼓励观众走向理性和情感更深处的路径。也许,只有当我们允许那些暂时的迷惑与不解存在,才会激发对于社会、对于个人、对于当代文明的真正自省。只有当观众敢于接纳那晦涩与不确定,敢于接受被震撼与发问,方能在这巨大张力的暗涌中,体味到现代主义艺术真正欲言又止的灵魂所在。

结语

江苏大剧院打造的舞蹈剧场《春之祭》既立足于中国美学,又交织着来自西方现代主义的源头火种。它通过符号化的舞台与道具,建构了一个令人遐想联翩的理解情境;它借由对典型人物与作品的拼贴与再造,将不同历史语境下的文明对话推至舞台中央;它依靠现代性的“迷惑”话语,激发观众对自身与世界的双重思辨和重新审视。对创作者而言,艺术或许是一种将感悟与灵感凝练为形象的过程,而对观赏者而言,艺术则是一把解剖生活与历史的钥匙,置身其间,得以在感官与理性的激荡下,更广阔地认识世界。在《春之祭》中,我们既可以回望艺术家们既往的峥嵘与艰辛,也可与当下的青年舞者们并肩,去触摸艺术在现代社会中的真谛与可能性。当斯特拉文斯基的原始祭典之韵律与中国美学意象在这片舞台上激荡融合之时,我们才真正看到了一种延绵不断的创造力,它源自对历史的尊重,也源自对未来的渴望。作者简介赵哲群,戏剧戏曲学博士,江苏省文化艺术研究院助理研究员,中国梅兰芳文化艺术研究会副秘书长。