江与城的辉映乐与诗的交响

——大型民族管弦乐组曲《扬子江》听后

文 |林东坡

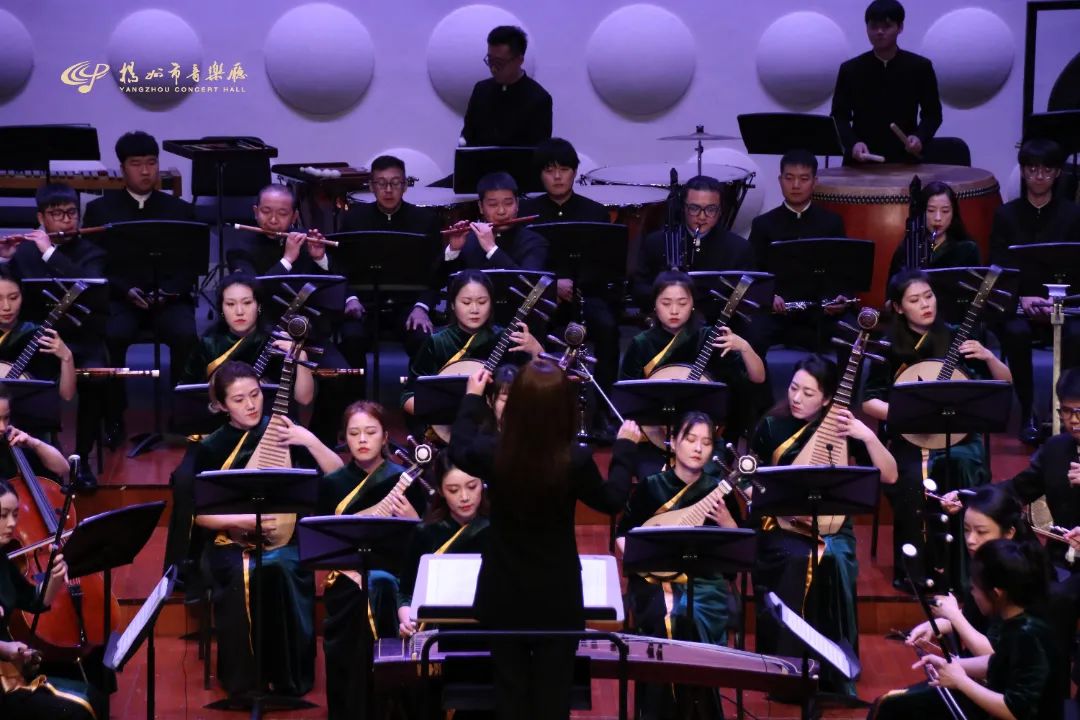

一条江,让南京城的胸襟更显得畅达开阔,富有生生之活力;一座城,使扬子江的奔流注入了历史的厚重,彰显文脉之悠远。2023年10月15日晚,江苏省艺术基金委约作品、演出时长近80分钟的大型民族管弦乐组曲《扬子江》于扬州音乐厅成功首演。

作为文化符号,“扬子江”代表了奔涌的生命、悠远的文化和时代发展精神。组曲由中国交响乐团驻团作曲、青年作曲家李劭晟博士担任主创和作曲,歌词与朗诵文本分别由文学家凯文、叶静桐、程序创作。整场音乐会由著名女指挥家戴音执棒,南京市民族乐团担任演奏与协奏。全曲共分四个乐章、八个乐段,每个乐章都从独特的视角描绘扬子江和江边之城南京由古至今的动人故事。

一

“江河的走向,就是人类文明的走向”。第一章民族管弦乐《浩荡天上水》,以大写意、分段描绘的创作构思,选取流经之地的代表性特色音调进行创作。音乐形象刻画,从雪域高原的涓涓细流到浩浩荡荡的激流险滩,一直到扬子江段的开阔从容,最后奔腾入海。以电影音画般全景式俯瞰视角,跌宕起伏的情感表现,赞颂了文化和生态的黄金水道“生生”之精神。音乐既有对雪山优美自然的描绘,也有特色鲜明的藏地音调,有云南人民载歌载舞的欢腾生活场景,以及两湖、江西再到江南代表性地域特色音调。其中乐队以弹拨和打击对位,颤音琴、钢片琴、柳琴、琵琶等乐器描绘的三江之源晶莹剔透的冰雪细流,画面感强,使人如临其境。

第二乐章开始,以扬子江为根基,多角度展开了“江边之城”南京的音乐文化叙事。“思乡烛干风里泪,抬头似见月中痕”,抒情女高音与乐队《乡情》,以清亮的歌声和女性的温柔表达了游子对扬子江畔美丽故乡的期盼与乡愁;男高音与乐队《江水瑶》,坚定深情地唱颂了扬子江畔紫气银涛,古金陵之文苑词宗,感怀历尽沧桑的淡定,包容兴衰的胸怀,感念扬子江历史上对中华文明的庇佑。歌曲全面展现了扬子江与江城文化的历史积淀、独特气质与精神品格。特邀歌唱家张龙、毛一涵极具穿透力的精彩演唱赢得观众热烈掌声,乐队中三弦、中阮音色的巧妙运用令人耳目一新。

二胡、古筝与乐队《云月江南》,将人们的视线从历史的纵深和宽阔的江面拉回江南人民生活的场景。二胡悠远,古筝清丽,提取地方戏曲锡剧音乐元素创作而成的抒情性江南小调,“清辞新曲,如玉如兰”,描绘了月白风清的秦淮夜景,营造出极富意蕴的江南风情。而民族管弦乐《翠风碧波》,作曲者则有意对中国传统文化中的风、雅、颂进行了创造性转化与传承,笛箫等和声及乐器色彩运用形式新颖,富有创造性。

第三乐章钢琴与民族管弦乐队《争流》,探索了中西乐器的对话与融合,音乐形式富有创意且具有符号意义,象征扬子江城、江南人民的浪漫与求索、开放与包容,展现出强烈的时代与传统的碰撞与融合。为保证音乐的协和度,民族管弦乐队将标准音调整为与钢琴统一的442赫兹,提升了乐队的明亮度,突出了独奏家出色的演奏效果。

朗诵与民族管弦乐队《文枢,天下》乐与诗交相辉映,道出了扬子江粹炼出的“天下文枢“之精神。音乐气宇轩昂,朗诵家蔡伟节奏把握精准,一唱三叹,抑扬顿挫,艺术炉火纯青。指挥、乐队和朗诵配合精彩绝仑,气氛烘托跌宕起伏,震撼人心。表演过程完全将现场观众带入了情感的同频共振。每到情绪表演的节点,观众都爆发热烈的掌声。

终章《扬子江颂》,采用了领唱、合唱与乐队的形式,交响化的协作以及音响效果令人震撼,结尾处歌唱家们高音有力的保持、特定节奏的反复冲击,使全场气氛达到高潮。

二

《扬子江》组曲创作立意跨越古今,横贯中西,具有文化自信与世界胸怀。组曲的文学性内容气势宏阔宽广,勾连历史纵深,歌词与诗朗诵的创作文学品格高深,典雅厚重,诗意纵横。民族管弦乐队的创作大胆进行创造性构想与实践,声部均衡,构思巧妙,诗乐交融,相映成辉。组曲的创作有几点可贵之处。

第一,艺术表现具有综合性,音乐表达具有丰富性。历史名城,生命之水,音乐或文学单一向度很难彰显其生命精神的深度与宽度。《扬子江》组曲创造性地承继了“诗乐一体”的综合艺术表现方法,采用了音乐与文学交响融合的方式,彰显了南京“文学之都”的地位与气质。音乐的非语义性,文学可以补充;语言休止的地方,音乐开始升腾。音与诗的交响形成强烈的艺术感染力。

艺术形式主要由人声和器乐构成,表演形式包括朗诵,男女高独唱,领唱合唱,二胡古筝独奏,钢琴与乐队协奏等,多样和全面。既有历史的宏大叙事,也有个体的情感乡愁。在乐器的选择与音乐思想、音乐气质的契合度方面,可以感受到作曲家的精心安排。音乐色彩上既有震撼人心的管弦交响,也有悠美恬淡的秦淮风情,复杂丰满的情绪情感时常会拨动现场听众的心弦。

第二,主创团队具有中国话语表达和文化自信的创作自觉。民族管弦乐作品的综合性艺术表达,音乐无疑是第一性的。作曲家认为,作品的民族性与艺术性的结合问题;以多种技术支撑、丰富的艺术表达解决民族音乐的审美疲劳问题;探索解决中国旋律纵向化、和声语言的丰富化,以及西洋技术的中国化本土使用的实践方法;中国传统文化的当代性问题是作品创作时重点思考的内容。

因此,为支撑《扬子江》组曲各章节的合理表达,作曲家使用了传统民歌的全线性的旋律写作技法,西洋多调性体系的写作技法,当代音乐不同音色的写作技法,此外还借鉴了中国传统戏曲如锡剧等的写作逻辑,嫁接了西方近现代音乐的和声语言。现场的精彩表演和演出效果表明,《扬子江》写作注意到民族管弦乐团的演奏特点,声部写作均衡,音色音效出彩,避免了因作品问题而造成的过于紧张的状态。

第三,创作与表演契合城市文化气质,旋律写作顾及大众审美。作为《扬子江》组曲委约方和表演者,南京市民族乐团将自己定位为城市乐团,主动融入城市文化语境,演绎南京城的历史文脉,唱颂这座城的人文精神。乐团曾成功演绎了《红楼梦组曲》,举办“长江民乐汇“等品牌艺术活动。“乐团风格要能反映南京气质“,乐团领导徐凯、戴音如是说。乐团注重作品原创性,但在合作者与主题性题材选择方面非常慎重,既要体现南京城历史的厚重,旋律写作还要优美动听,奏老百姓听得懂、愿意听的音乐,要考虑作品的演出需求,作品的可传承性。

音乐彰显城市气质,江河奔涌生命精神。扬子江孕育了南京的繁华与变迁,南京也将江城文化的包容、坚韧传承发扬。民族管弦乐《扬子江》以长江发展蓝图为主线,用音乐讲述浩荡长江源远流长、江边之城绿色发展的生动故事,描绘了江河互济、宽广包容的江城文化,更为“一带一路”倡议吹响属于长三角的奋进号角,是一部具有长江底蕴、民族情怀、国际表达的好作品。

作者简介

林东坡

南京师范大学音乐学院教授、博导;南师大美育中心主任