至真至雅《郑板桥》

文/唐钟禹

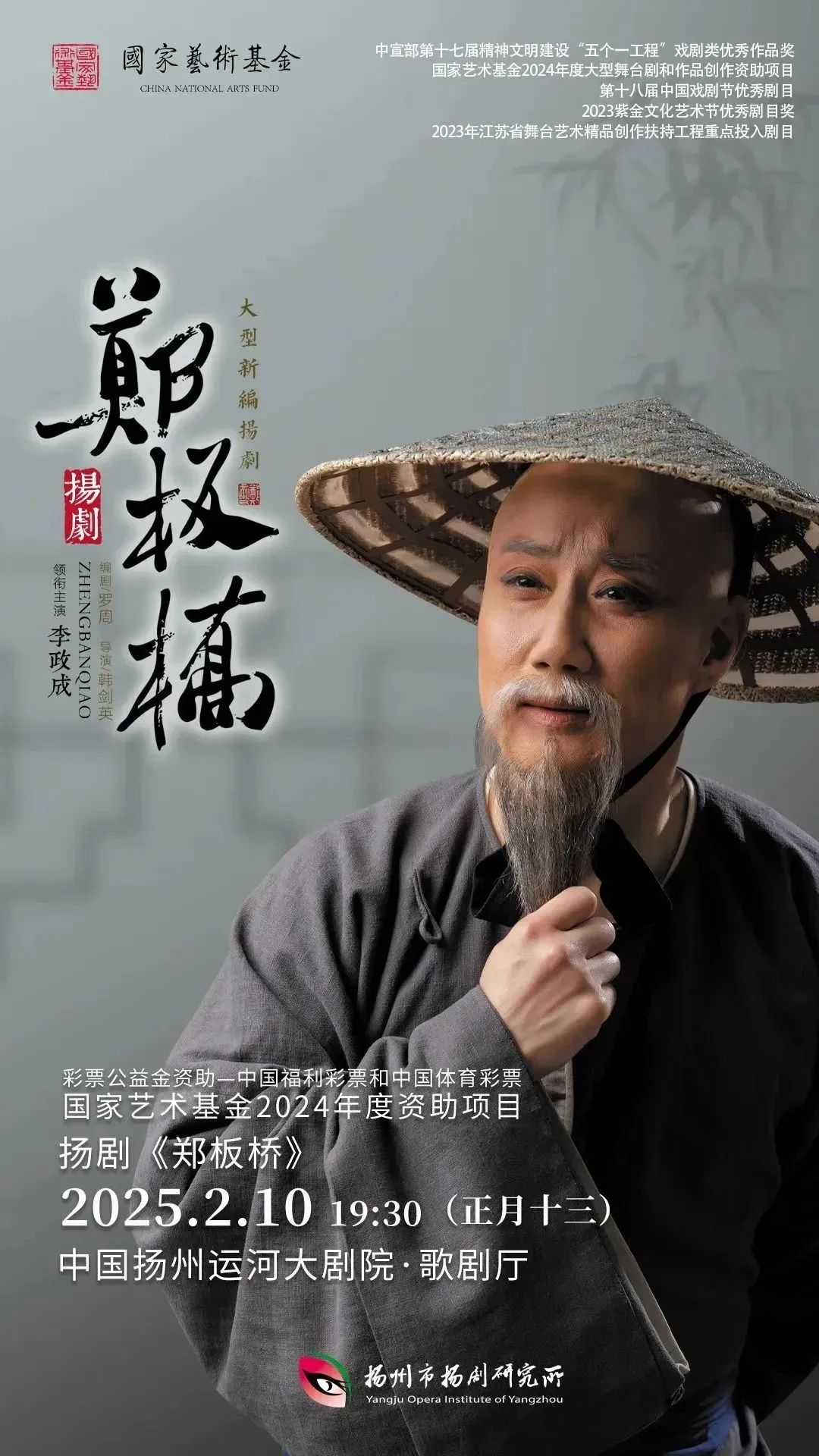

由扬州市扬剧研究所创排、2024年度国家艺术基金资助项目——扬剧《郑板桥》,以笔墨纸砚与人物行动交汇,扬剧板式与雅致文辞相融,将郑板桥这位历史人物的官场沉浮与文人风骨,浓缩于戏曲一方天地之间。这部作品不仅是对郑板桥传奇人生的深情再现,更是对传统文化精髓的深度挖掘与艺术升华。

一、一点留白

从结构上看,扬剧《郑板桥》分置上、下两篇。上篇“十载扬州作画师”,包含《道情》《偷儿》《画枷》《前缘》四场,上、下篇之间以楔子“一枝一叶总关情”连接,下篇“任尔东西南北风”与上篇相对应,包含《归客》《虹桥》《狗肉》《石头》四场。剧情编排注重“留白”,贯穿郑板桥人生几十载岁月,连接扬州、潍坊两地。在叙述郑板桥中年为官经历时,没有过度延展枝蔓。如,略写郑板桥北上科举,详写其与五娘赏春巧遇;略写郑板桥寄信卢抱孙,详写二人在板桥家中相识相惜,互为知音;略写卢抱孙与张从交恶,详写张从豪掷钱财欲与板桥结交。情节铺陈详略得当,将主要笔力集中于展现郑板桥的风骨之上。

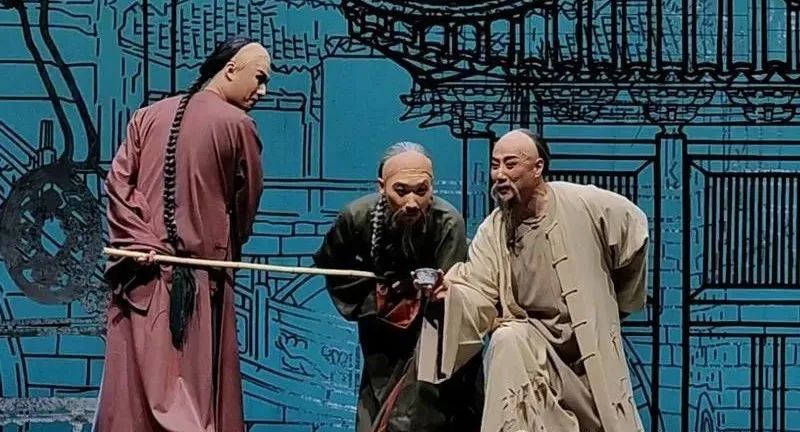

同时,在舞台设计上,该剧也巧用“留白”技法。如,对于灯光的处理,剧中常出现单色光聚焦主要人物的场景,善于通过灯光色彩变化渲染戏剧氛围。在第二场中,暗蓝色光聚焦于郑板桥与卢抱孙二人,不仅渲染出郑板桥的家中破落、营生艰难,而且将舞台表现重点集中在板桥为县令解惑上,突出展现其才智。又如,对于舞台布景的处理,该剧遵循了中国古典戏曲“一桌二椅”的假定性传统,追求写意,拒绝繁复。在第五场中,当情节发展至卢抱孙劝说郑板桥切勿开仓放粮之时,舞台上的圆形白幕高悬,恰似一轮明月,与卢抱孙“已是五更天”的表述相契合,更是与板桥关切百姓疾苦的赤诚之心相呼应。随后,当情节发展至板桥作竹图时,圆形白幕缓缓落下,恰成为其作画所用之纸。光线汇聚之时,一幅水墨丹青照亮白幕,与演员的表演相得益彰,将书画创作的艺术境界展现得淋漓尽致。这种巧思,既保留了传统戏曲的美学特征,又赋予了剧目以新的美感。

二、十分真挚

扬剧《郑板桥》通过细腻传神的角色塑造与精妙的内容编创,展现出对“真”的极致追求。这种追求不仅体现在人物性格的立体刻画上,更渗透于对清代扬州社会风貌的真实还原中,使全剧兼具历史深度与艺术感染力。

剧作以三段关系为经纬,将郑板桥的复杂性格层层剥开。在与饶五娘的爱情线中,主创摒弃了传统文人戏中才子风流的书写范式,转而摹绘其真挚与腼腆的形象特征。初见五娘时,这位才子竟因对方直白的钦慕之词失语局促,一步三回头的动作中透露着对爱情的珍重与笨拙。这种反差设计,丰富了世人对郑板桥的认识,让观众看见一个褪去光环的鲜活书生形象。在与卢抱孙的友情线中,郑板桥的“真”更显矛盾张力。当昔日资助自己科考的恩人沦为官场利益的傀儡时,他先是沉默垂首,继而拍案怒斥。这场戏中,郑板桥手指颤抖与声调渐高,内心充满挣扎矛盾。沉默是念及旧恩的隐忍,呵斥则是坚守正义的爆发。这种复杂的情感递进,揭示出文人风骨与世俗规则间的永恒角力,有力增添了郑板桥形象的厚重感与真实性。

其次是社会面貌书写之真。扬剧《郑板桥》在情节中自然穿插扬州地域文化元素,如扬州盐商文化。在清代扬州社会中,盐商占据着重要的地位。剧中盐商张从登场时的声势浩大,以及与人比赛花钱的调笑情节,皆从侧面透露出了彼时扬州盐商经济的繁荣。此外,剧中还有意设置了张从重金购买板桥画作之事。这与清代扬州盐商广泛与文人交游,通过文化消费展现社会地位、彰显审美意趣的情况相贴合。

三、雅俗相宜

从审美格调上看,该剧雅俗相宜,既具有调节戏曲气氛、展现世态光景的朴素俚俗,又具备与郑板桥书画文墨相契合的清丽雅致。

戏曲作为大众文艺,具有鲜明的俗文化品格。因此,《郑板桥》在叙事中插入了诸多轻快、诙谐的喜剧元素。如,剧中郑板桥与饶五娘以及卢抱孙的初相识,皆缘起于一场误会。饶五娘误认闯入家宅的郑板桥是“偷鸡贼”,郑板桥则将登门造访的卢抱孙视为大胆偷儿。在不打不相识的情节设计中,充斥着幽默的对白与夸张的科介动作,营造出轻松且生活化的戏剧氛围。又如,剧中运用谐音之法,反映出郑板桥为官前的清贫生活,卢抱孙造访之时,板桥家门前的对联为“二三四五”“六七八九”,正是“缺衣(一)少食(十)”,喜剧元素不仅贴合剧情,还为剧情平添一份生动气息

同时,该剧在音乐表现上又具有诗意、典雅的整体风格。尾声处的【妆台】一曲文辞精妙,【道情】则与开场第一曲首尾呼应,十余分钟的唱段情感浓郁,时而婉转悠扬,时而铿锵有力,人、景、词和谐,恰到好处地烘托出郑板桥不同时期的心境变化,颇有雅致韵味。

剧目与郑板桥其人相契合的文化内涵亦颇为雅致。情节以郑板桥所擅兰、竹、石为牵引,共同展现郑板桥只为“天地万物之事”的赤诚之心。兰之幽香、竹之劲节、石之坚韧,不仅是郑板桥艺术创作的重要内容,更是其高洁人格的真实写照。剧中通过细腻的艺术处理,将这些意象与郑板桥的人生经历融合,在清丽典雅的戏剧氛围中,成功塑造出了一个动人且真实的郑板桥形象。

扬剧《郑板桥》的成功之处在于,它不仅仅是对历史人物的简单再现,更是对传统文化精神的当代诠释。剧中通过郑板桥的艺术人生,展现了中华文化“文以载道”的深厚传统,以及文人“达则兼济天下,穷则独善其身”的精神追求。这种文化内涵的深度挖掘,使得剧目具有了超越时空的艺术价值。兰、竹、石之雅,不仅映衬着执笔之人郑板桥“千秋不变”之志,更展现出了中国传统文化的深厚意蕴。

扬剧《郑板桥》以其独特的艺术视角,为当代观众打开了一扇贴近中国传统文化的精神之窗,也为传统戏曲的创新发展提供了有益的借鉴。这部剧作的成功,不仅是对传统戏曲文化当代价值的有力印证,更是对其艺术生命力的一次深刻诠释。它以独特的审美表达和深厚的文化底蕴,揭示了传统戏曲在现代化语境下的强大适应性与创新力;通过精湛的舞台呈现与情感共鸣,成功唤起了当代观众对传统文化的认同与热爱。可见,中国传统戏曲文化绝非历史的遗存,而是具有持续演进能力与时代对话潜力的活态艺术形式。

(文章转载自运河文艺评论微信公众号,略有改动)

作者简介

唐钟禹,扬州大学文学院中国古代文学专业在读博士。