巷里春秋 养老情长

——评《民生巷11号之二》的艺术魅力与社会价值

文 | 孙筱梅

当今社会,养老问题愈发成为人们关注的焦点,南京市话剧团精心打造的小剧场话剧《民生巷11号之二》恰似一位温情使者,以细腻的笔触,轻轻拂去蒙在养老议题上的尘埃,在那一方小小舞台上,展开了一幅饱含深情又发人深省的老龄画卷,蕴含着丰富的艺术价值与社会意义。

一、养老现实的深度映照

该剧聚焦于生活在民生巷11号的三位“国庆”老人,他们性格迥异却共同秉持着热忱与善良的底色。岁月毫不留情地在他们身上刻下深深痕迹,老年痴呆症、前列腺癌、心脏病等病魔接踵而至,成了他们甩不掉的“伙伴”。可即便如此,面对身体的衰败,他们没有自怨自艾,反而在相互扶持中积极寻光。

在那充满温情的小巷内,他们一同追溯往昔岁月峥嵘,那些童年的嬉闹、青春的莽撞穿越时空,成为抵御病痛的精神铠甲。邻里间的点滴互助、危急时刻的搀扶依靠,将亲情的牵挂、友情的纯粹以及邻里间血浓于水的深情演绎得丝丝入扣。尤其是老人们反复念叨着年纪大了,不要轻易改变熟悉的环境和熟悉的人,话语中满含着对邻里的不舍与对故土的深深依恋,让人深刻体会到“此心安处是吾乡”的内涵。他们是彼此暮年路上的拐杖,这份生死相依的情谊悄无声息地润泽观众心田,也为冰冷的老龄化困境注入融融暖意。

在展现温情的同时,该剧还敏锐地捕捉到了当下养老困境中不容忽视的代际沟通问题。剧中,小川出于让父亲得到更好照护的考量,萌生送父亲去养老院的念头,这本是一片孝心,却与父亲眷恋故土、不舍老友的执念相悖,更引发邻居们的集体反对。这一场分歧,绝不是简单的观念对错之争,而是两代人各自背负沉重现实压力下的艰难抉择。小川在工作与家庭的双重压力下疲于奔命,渴望为父亲寻一方“安稳无忧”;老人们却攥紧生活了一辈子的街巷记忆,那熟悉的门牌号、邻里的笑骂声,是他们灵魂的安栖之所。矛盾冲突间,满溢着无奈与无力,恰似现实中无数家庭养老抉择的缩影,逼视着观众直面代际沟通的荆棘难题,引人长叹沉思。

同时,作品巧妙地将宏观时代议题编织进微观民生叙事。老房改造政策的推行,成为巷子里老人生活变迁的外在推力,摇摇欲坠的旧居有望换新颜,可又牵扯出对传统邻里生态消逝的隐忧;养老方式的多元化转型,从日益完善的专业养老机构,到社区养老、抱团养老的逐渐兴起,勾勒出社会养老格局的动态演变,映照出国家应对老龄社会的步步脚印。它让观众在感受老人们个体命运起伏的同时,也能清晰地看到整个社会在养老问题上的积极探索与努力前行,体会到时代浪潮对每一个普通人生活所产生的深远影响,以及在这浪潮中人们对传统与现代、家庭与社会关系的重新审视与思考。二、鲜活人物的真情塑造

一部触动人心的佳作,无论叙事怎样跌宕起伏,抒情如何浓烈热切,说理多么鞭辟入里,其灵魂深处必定锚定在具体的“人”之上。这里的“人”绝非空洞符号,而是有血有肉、各具悲欢的鲜活个体。此剧在人物形象的塑造上,无疑达成了这一高水准的创作境界。

剧中的人物个个立体饱满。马国庆的倔强、肖国庆的憨直、于国庆的温婉,大花的热忱、小玲的质朴、小川的坚韧,皆令人过目难忘。而三位“国庆”之间妙趣横生的斗嘴场景,更为这幅人物画卷增添了浓墨重彩的一笔。“没想到,你都老成这样了,还跟小时候一样,没有主心骨!”“我马上就去车站,不许想我!”“长这么难看,想你才怪呢!”……看似尖刻的相互奚落,隐藏的却是对彼此的深情厚谊。那言语间不经意的关切,在一贬一褒的鲜明反差中,将老友间那份真挚的情感映衬得更加澄澈透明,也让人物形象瞬间跃然纸上,鲜活而灵动。

此剧并未满足于人物的外在描摹,而是以更加细腻的笔触,深入挖掘每个人物内心深处的专属悲欢。患有老年痴呆的肖国庆,在错乱记忆的缝隙中始终留存着对妻子“小哑巴”的深深眷恋。而在误伤女儿后的短暂清醒时刻,他决然选择留言离家,那简短话语背后,是一座愧疚与爱的巍峨高山。被前列腺癌病痛折磨的马国庆,心中装着的不仅是对老友与旧居的不舍,更有对远方儿孙的牵挂,当面对儿子出差需求时,仍坚定踏上了照顾孙子的离乡之路。小川,虽在工作与家庭漩涡间奋力挣扎,但面对父亲对老宅的执着眷恋,最终选择了理解与顺从,那默默咽下的苦涩,虽孕育于痛苦之中,却散发着柔和而坚韧的光芒……剧中,每个人物的经历都触动着观众心弦,深刻揭示出“家家有本难念的经”的无奈与真实。

而演员们的精湛表演,更为这些鲜活的人物增添了灵魂的厚度。饰演三位“国庆”的肖明、马小宁、于东江三位艺术家,均为国家一级演员,且是南京市话剧团久经沙场的老戏骨,在年龄、服装、扮相上都十分贴合角色。他们凭借丰富的表演经验和深厚的艺术功底,将角色刻画得入木三分,无论是马国庆略显蹒跚的步履,还是于国庆“娇柔”的语气与姿态,又或是肖国庆老年痴呆的神态都演绎的流畅自然。尤其演员肖明将肖国庆那时而清醒、时而糊涂的状态把握的恰到好处,当女儿小川探望,他将其错认成妻子“小哑巴”时,那双眸瞬间点亮的惊喜神态,到知晓是女儿时又能瞬间过渡到欣慰的港湾,一句“长这么大啦”,伴着爽朗笑声将女儿拥入怀中轻拂的画面,将角色的童真与深沉的父爱展现得淋漓尽致,让观众沉浸于人物的情感世界中,与他们一同欢笑、一同落泪,一同感受生活的酸甜苦辣。

三、舞台之上的审美意涵

这部作品精准捕捉到新时代文化风尚以及大众审美的新动态,以小剧场话剧形式切入人们极为关切的养老话题,在叙事风格及舞美呈现等各个环节,都秉持着简约温馨的风格,为观众带来了别具一格的审美盛宴。

叙事方面,该剧摒弃了传统戏剧结构中跌宕起伏、剑拔弩张的矛盾冲突构建模式,故事画卷于吃饭、斗嘴、扎花灯、读日记等平淡的日常中徐徐展开,情感表达节制而委婉,却因这烟火气息的氤氲而别具一番动人心弦的韵致。正如罗丹所说:“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。此剧便拥有那敏锐洞察力的眼睛,善于在日常细节中发现蕴含着的生活本真与人性的幽默,以小见大,于平凡中见深刻,将生活中最质朴也最动人的力量细腻展现。

同时,双线叙事的结构将现实时空与借画外音勾勒出的过去时空巧妙地交织缠绕。其中,下棋场景多次以画外音形式呈现,“看子走子”“你耍赖”“你看哪个子就必须走哪个子”等话语,妙趣横生,如同一条无形的情感纽带,细腻勾勒出三位老人对往昔的怀念与对未来的憧憬。这种温情脉脉的叙事手法,不仅增强了故事的层次感,也让观众在现实与过去中自由穿梭,更加深入地理解了人物的情感变化与内心世界,感受到他们对美好生活的热切向往。

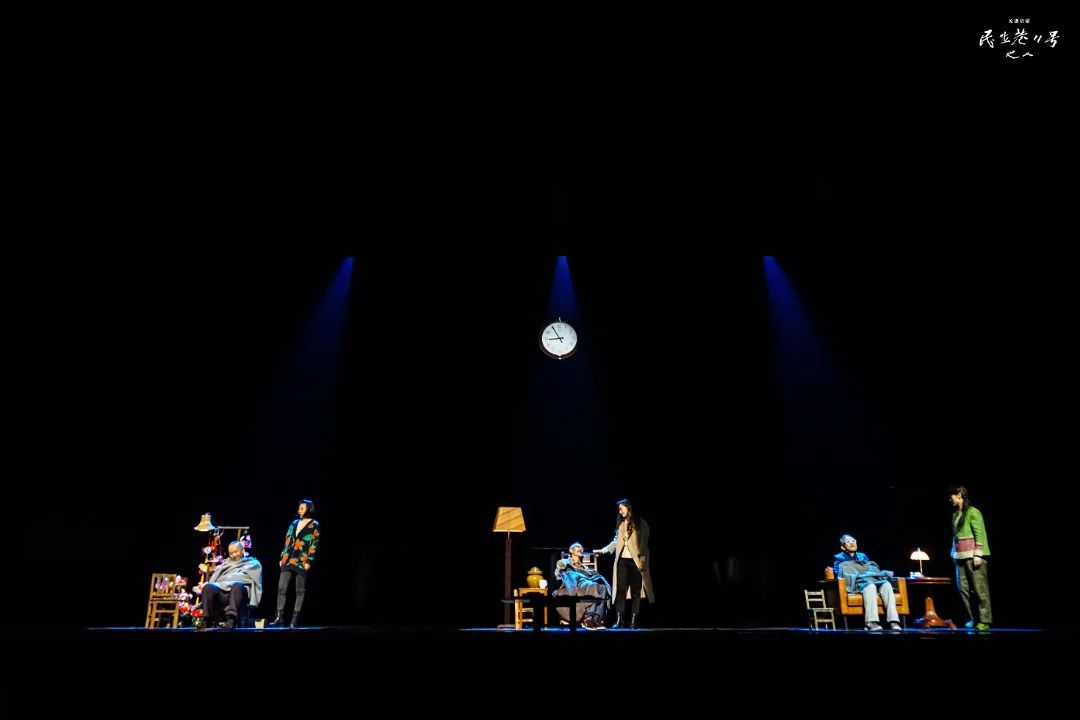

舞台呈现方面,小巷内三组独立生活空间在舞台上依次铺陈开来,秦淮花灯与马扎相映成趣,躺椅与小板凳相伴而设、沙发搭配暖色台灯,简单的布局组合,将南京老巷子那古色古香的韵味淋漓尽致地展现出来,给人一种质朴无华却又暖意融融,简约素雅却内蕴深厚的独特审美感受。三家人住在一个小巷,共用一间厨房,伴着暖黄色柔和的光晕,以及钟表的滴答声,时间在这里仿佛变得可触可感,生活气息弥漫于每一个角落。

此外,南京这座古都的深厚底蕴仿若底色,贯穿始终。老卤面的醇香氤氲在巷陌,这不仅是一种味觉上的记忆唤醒,更是灵魂深处对故乡的深深眷恋;秦淮花灯的绚烂光晕点缀着老人的回忆,成为文化传承的鲜活注脚,象征着历史与现代在时光长河中交相辉映。那一锅热腾腾的鸡汤,满溢着亲情温度,也炖煮着邻里间数十年如一日的深厚情谊,点滴中尽显地方风情与时代气韵,让观众在观剧之后,内心久久沉浸于对生活、对时代的思索与回味之中。

《民生巷11号之二》通过对养老议题的深入探讨、人物形象的精心塑造、舞台呈现的独具匠心,实现了地方特色与时代精神的完美融合,为观众呈现了一场感人至深的艺术盛宴,也让我们看到了小剧场话剧在反映现实、触动人心方面的强大力量,为同类题材创作提供了优秀范例,具有深刻的艺术价值与社会价值。

作者简介

孙筱梅,扬州市文化艺术创作研究中心三级编剧。