谈话剧《民生巷11号 —— 之二》的“第九个角色”

文/孟倩倩

由南京市话剧团和南京市艺术创作研究院联合创作演出的原创话剧《民生巷11号——之二》,是一部流淌着浓厚生活气息的现实主义作品,全剧没有惊心动魄的大事件,也没有激烈的矛盾冲突,诗意、温情成为了这部作品最明显的底色。

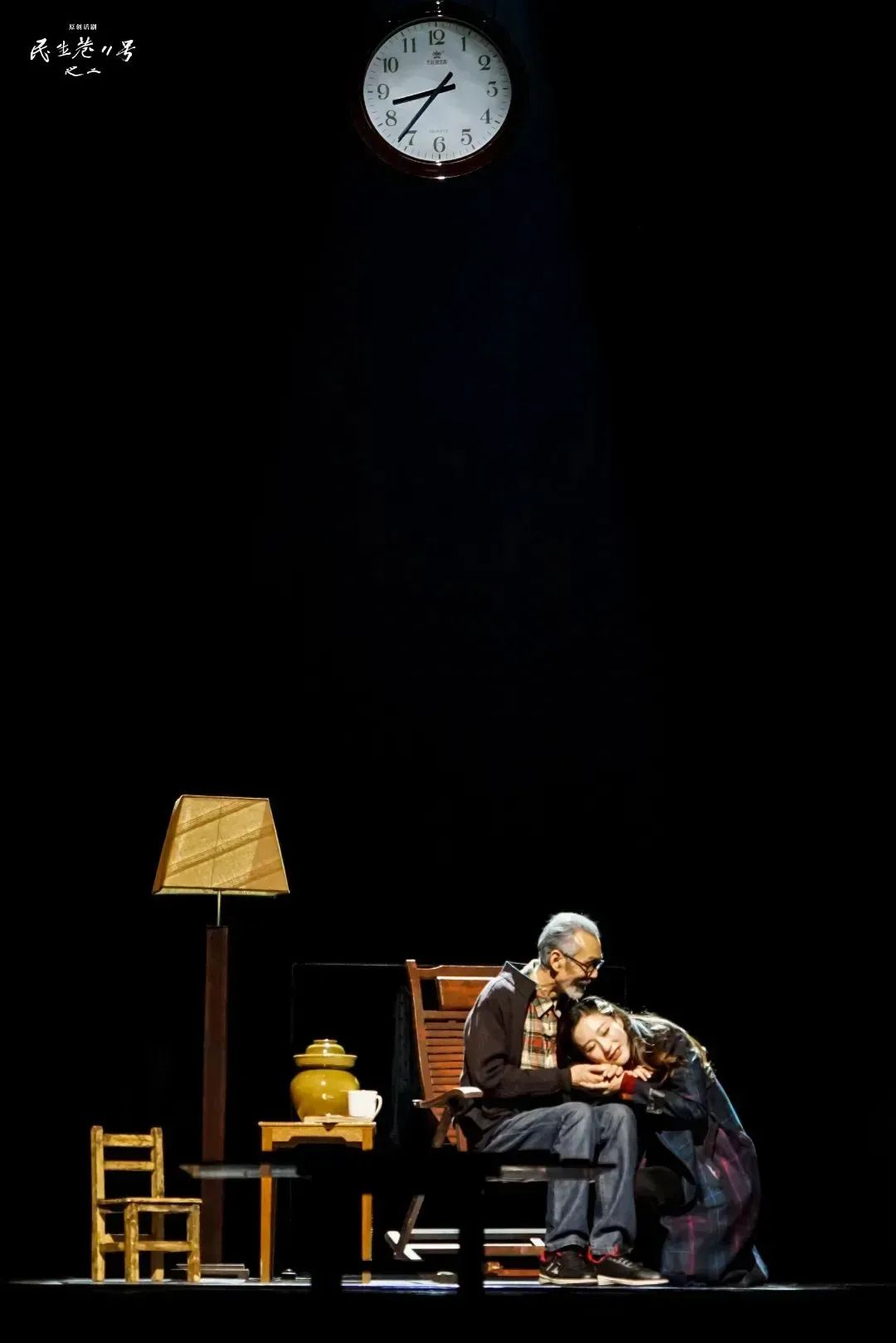

然而,在这看似风平浪静、波澜不兴的表面之下,生活的暗流却始终在奔腾涌动,有一股神秘的力量时时都在推动着剧中人物的行动,改变着他们的人生轨迹和故事情节,而这幕后的神秘推手,便是舞台上那只一直“干扰”着演出的——挂钟,在此,我们不妨赋予其独特的角色定位,称之为该剧的第九个角色。这一角色凭借其独一无二的身份,超脱了普通道具的范畴,为整个故事增添了一抹别样而又深邃的色彩。

一、时光的见证者

这部剧作以三位“国庆”的生活为脉络,以国民老宅的变迁为载体,细腻地勾勒出一幅充满烟火气息与岁月质感的生活长卷。而舞台正中央那只挂钟,无疑是这幅画卷最关键的见证者。

从戏剧结构来看,挂钟作为贯穿道具,巧妙地串联起了过去、现在和未来的时间线。大幕拉开,挂钟便早已登场,指针有条不紊地迈着它的步伐,精准地与现实时间同步。这一绝非偶然的细节赋予了挂钟鲜活的生命力,使其超脱了普通道具的范畴,它与剧中的其他人物一样,从过往而来,滴滴答答地奔向未来而去,在这个过程中,它记录着剧中人物的点滴,却又没有停止自己的脚步。

从角色塑造方面而言,挂钟如同一个全知的角色参与着人物的成长和命运起伏。例如,三位国庆都对老宅有着深厚的眷恋,这里的每个角落都留下了他们过去生活的印记,当人物在挂钟的滴答声中徘徊于熟悉的房间回忆往昔的岁月时,挂钟便是他们童年的见证者;随着剧情的推进,拆迁问题、养老问题等重新又把国庆们凝集在了一起,他们又是在挂钟的见证下争吵、赌气、互相嘲笑、彼此宽慰、握手言和;以小川为代表的年轻人和国庆们之间的分歧,传统与现代、坚守与变革的挣扎……这一切都是在挂钟的见证下发生着,发展着。由此可见,挂钟见证了新观念与旧传统的碰撞,目睹了亲情和友情在岁月磨砺下的变化,说它是第四个国庆或者是比三个国庆还老的国庆都不为过。

作为时光的见证者,挂钟的每一次滴答都像是在诉说着生活的故事,它用自己独特的方式,提醒着观众:时间的无情流逝以及生活的永恒变迁。在这个小小的舞台上,挂钟将过去、现在和未来紧密相连,让观众深切感受到岁月的沉淀与生活的厚重。挂钟是这部话剧的灵魂之眼,透过它,我们看到了普通人平凡生活中的不平凡之处,看到了国庆们在岁月长河中那些被遗忘的美好,也让我们自己对生活、对时间有了更为深刻的思考。此刻,挂钟又不仅仅是时光的见证者,它还用独特语言成为了民生巷故事的讲述者,由此,整部话剧的主题内涵和艺术价值得到了进一步深化。

二、“观”“演”的连结者

在当代戏剧的多元探索之路上,沉浸式戏剧呈现出蓬勃发展的态势,大小剧场以及新演绎空间纷纷将“沉浸式”作为追求的潮流。这些常见的沉浸式戏剧往往依赖于精心打造的场景还原、近距离的演员互动以及高科技的声光电等手段,试图全方位地把观众包裹起来,将其瞬间拉进一个虚构的世界试图实现“沉浸”。在这股热潮中,《民生巷11号——之二》却以一种更为含蓄又深刻的方式,实现了观众与角色之间心灵的深度共鸣。这场共鸣,并非是像其他作品一样以华丽的场景布置或复杂的互动环节来实现的,仅凭一只挂钟便起到了四两拨千斤的效果。

当挂钟在舞台中央滴答作响,其意义已远超简单的道具范畴,它宛如一根无形的丝线,巧妙地编织起了“观”与“演”之间紧密的联系,成为了冲破戏剧“第四堵墙”的具象表达。一旦观众意识到自己与剧中人物同步于相同的时间长河之中,挂钟便瞬间化身为一座坚实的桥梁,紧密地联结起了剧中世界与现实世界,成为了该剧突破传统戏剧边界的关键所在。

在这一独特的戏剧情境之下,戏已不再是单纯的表演,而是成为了发生在我们身边触手可及的真人真事;观众也不再是坐在台下的旁观者,而是自然而然地融入其中,化身为国庆们的亲切邻居,成为他们生活的直接参与者;剧场的空间概念也被悄然重塑,它不再是一个仅供表演的场所,仿佛就是那充满烟火味道的民生巷11号,每一个角落都弥漫着生活的气息。如此一来,传统的“观演关系”在这里实现了华丽的蜕变,升华为一种全新的“共演关系”。挂钟所记录的,也不再仅仅是剧中人物的悲欢离合,同样也铭刻下了观众在这一戏剧旅程中的情感起伏与心灵触动。“观”“演”的共生,共同演绎出一场跨越舞台与现实的精彩篇章。

一只挂钟,揭示了戏剧艺术无限的可能性,这种沉浸式体验并非借助于外在的形式包装,而是源于对生活本真的深刻挖掘和精准呈现,它让观众在看似平淡无奇的情节中,找到了自己的影子,从而引发内心深处的共鸣,真正地沉浸于戏剧所营造的情感世界之中。这一独特体验,使观众深刻领略到生活戏剧化与戏剧生活化的精妙融合,也正是该剧在沉浸式表达上的独特魅力和价值所在。

三、命运的改变者

伟大的剧作家安东·巴甫洛维奇·契诃夫曾说过:“生活中并不总是发生上吊、服毒、三角恋、歇斯底里,更多的时候是人们在平静地喝茶、聊天。但是,就在这喝茶和聊天中,有的人的幸福生成了,有的人的幸福毁掉了。戏剧家就应当去表现这种看似平淡的生活。”话剧《民生巷11号——之二》正是这样一部忠实映照契诃夫戏剧理念的佳作,那高悬于正中央、始终“干扰”着演出的挂钟,成为了全剧深邃内涵的关键密码。

如上所述,它是时间的记录者、时光的见证者,同时也是时间的化身,那不绝于耳的嘀嗒作响声仿佛它的独白,萦绕在舞台的每一寸空间,同时也直击观众的耳膜。有不少观众在戏剧散场后对挂钟的声音过大提出了质疑,其实这正是剧中的精妙设计所在。在这里,挂钟宛如一位隐匿身形却又无处不在的第九个角色,不动声色地参与着舞台上的每一个情节。它那格外响亮的滴答声,并非是无意的瑕疵,而是导演有意为之的艺术处理,挂钟的声响作为一种持续的背景音,当剧中人物在进行日常的聊天、争论或回忆时,清晰可闻的滴答声如同命运的鼓点,时刻提醒着人们岁月的流逝。故而,挂钟一直在用这种独特的方式强化它的存在感,让人们无法忽视其在剧情推进和角色命运中的关键作用。

剧中多次以一种轻松调侃的口吻提及死亡,看似云淡风轻,实则暗藏生活的沉重和无情。即便最终迎来看似完美的结局,可在时间无情的钟摆之下,不会有任何人、任何事能逃脱其潜在的影响:装满回忆的老房子终究没能抵挡住时代的洪流,要接受被装修改造的命运;看似倔劲十足的马国庆,最终还是选择了妥协,到儿子身边去照顾孙子;于国庆的舞蹈队突然就解散了;新的生命应时而生……舞台上表面看似没有变化,实则一切都已天翻地覆,这正是该剧最有戏剧性的地方。

很多人说这部戏的戏剧性不强,确实,在该剧中没有强烈的矛盾冲突,更没有轰轰烈烈的大事件,这就没有戏了吗?当然不是,以上种种正是契诃夫所说的“戏”,这股悄无声息却又势不可挡的力量,正是时间这位幕后推手在精心布局。在岁月的浪场里,每一个人都在经历着命运的洗礼与重塑,在时间与命运这场博弈游戏中,我们都是剧中人,无一“漏网者”无一“幸存者”。

当舞台上的故事在一片祥和中徐徐落下帷幕,剧中的8位演员依次退场,一幅富有南京特色市井生活的画卷已经合上,民生巷11号的这场演出看似画上了句号。然而,挂钟却并未随之谢幕。它宛如一位永恒的智者,深深扎根于岁月的每一个缝隙,人类在时间的长河中前行,恰是置身一场戏剧之中。观剧之余,让我们不禁对自身生活与命运展开深深的思索。

作者简介孟倩倩,南京航空航天大学教师,中央戏剧学院艺术学理论博士。研究方向为戏剧影视文学、戏剧美学。