冷亲密时代的“爱情神话”

——评小剧场话剧《七日告白》

文/王小波

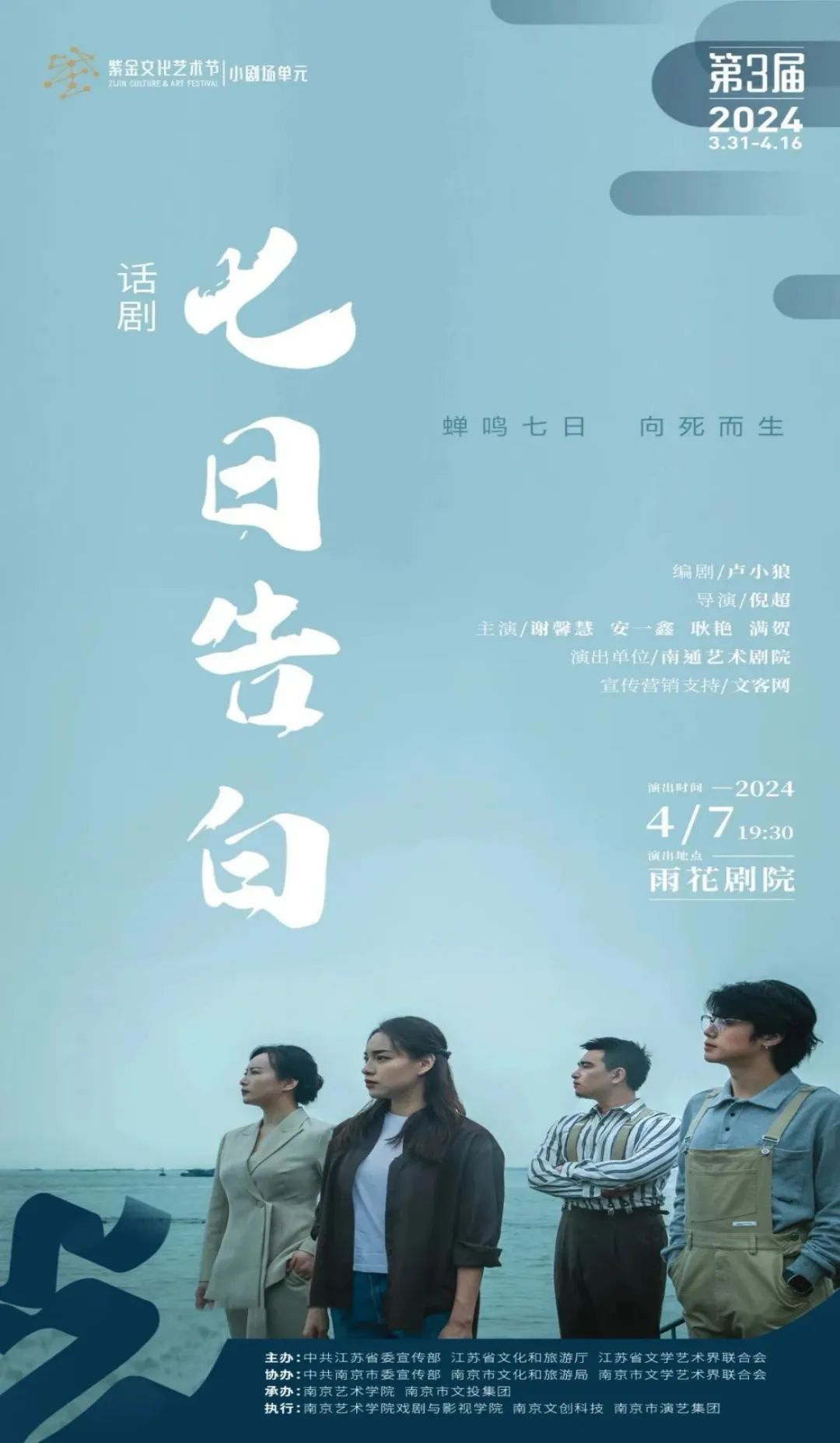

《七日告白》是由南通艺术剧院打造的原创实验小剧场话剧。该剧入选“2023粤港澳大湾区(深圳)青年戏剧节”、2024年江苏省小剧场剧目优秀案例及巡演名单。在南京参加第三届紫金文化艺术节小剧场单元演出,获第三届紫金文化艺术节小剧场单元演出优秀剧目奖、最佳表演奖、最佳舞美设计奖;在广西南宁参加纪念西南剧展80周年暨第八届全国话剧优秀剧目展演,获文旅部颁发的“优秀剧目”奖牌,可谓获奖无数。聚焦剧作本身,其之所以获得业内好评,来源于导演对其精心的打造,主要表现为三个方面,即话剧现实主义传统的继承、舞台空间的创新性探索以及严肃的文学性思考。

回顾中国话剧发展的历史,形成了一条由现实主义开辟的传统。无论是理论还是实践均有丰富的成果。理论层面上,“写真”“批判性”等构成了现实主义的基础。实践层面,则出现了曹禺的《雷雨》、夏衍的《上海屋檐下》、老舍的《茶馆》、刘锦云的《狗儿爷涅槃》等一批杰作。这些话剧承载着作者对现实的批判性思考,如《雷雨》通过蘩漪、四凤、侍萍表现了女性想要冲破封建家庭的艰难;《上海屋檐下》通过匡复、杨彩玉、林志成三人的情感纠葛表现小人物在现实生活中的矛盾处境;《茶馆》通过“裕泰茶馆”这一高度凝练的时空体表现了旧时代的老北京;《狗儿爷涅槃》则表现了土地观念对农民命运的束缚,等等。这些作品直面人生、叩问现实,表现出强烈的现实关照意识。

《七日告白》无疑继承了现实主义这一传统。该剧借助AI的叙事外壳,聚焦一对现代男女在工作、生活上的各种矛盾和冲突,讲述了当代年轻人的各种困境。深爱妻子的丈夫宋渔不久将离世,他希望通过参加仿生人项目在他死后陪伴妻子巫姗。宋渔死后,被科技公司植入宋渔记忆的科技仿生人图灵12来到巫姗身边,并通过算法的程序设计,与巫姗展开七天的生活。在经历了恐惧、亲近、冲突、和解等一系列情感变化后,巫姗再一次爱上了承载着宋渔记忆的图灵12。在探讨现代人爱情困境的同时,该剧还涉及亲密关系疗愈、原生家庭创伤、科技对人的冲突、消费大潮侵入、生态等当下热点话题,堪称贯穿当代人之困的一部“爱情神话”。

该剧具有大胆的实验性,首先表现为空间布局上的大胆创新。在物理空间上,小剧场舞台空间往往具有“小”“空”的特点,为舞台叙事带来了一定的难度。小剧场空间如果太过追求空间的标新立异,则会喧宾夺主。观众在一堆特效中穿梭,没有时间感知人物。话剧是空间艺术,恰到好处的空间设计可以很好地服务叙事;对空间的过渡使用会影响观众欣赏故事,从而导致艺术性受到损害,这就需要导演在舞台设定上平衡空间与演员的关系。作为一部带有科幻色彩的故事,导演在空间呈现上颇具苦心,该剧抛弃了以往通过实物搭建空间的方式,采用环形的舞台以及三面可移动投影一起营造空间,突破了戏剧固有的“第四堵墙”,既营造出强烈的科技感,与故事本身的调性相一致,又增加了观影群体的情感体验,触发观众思考。

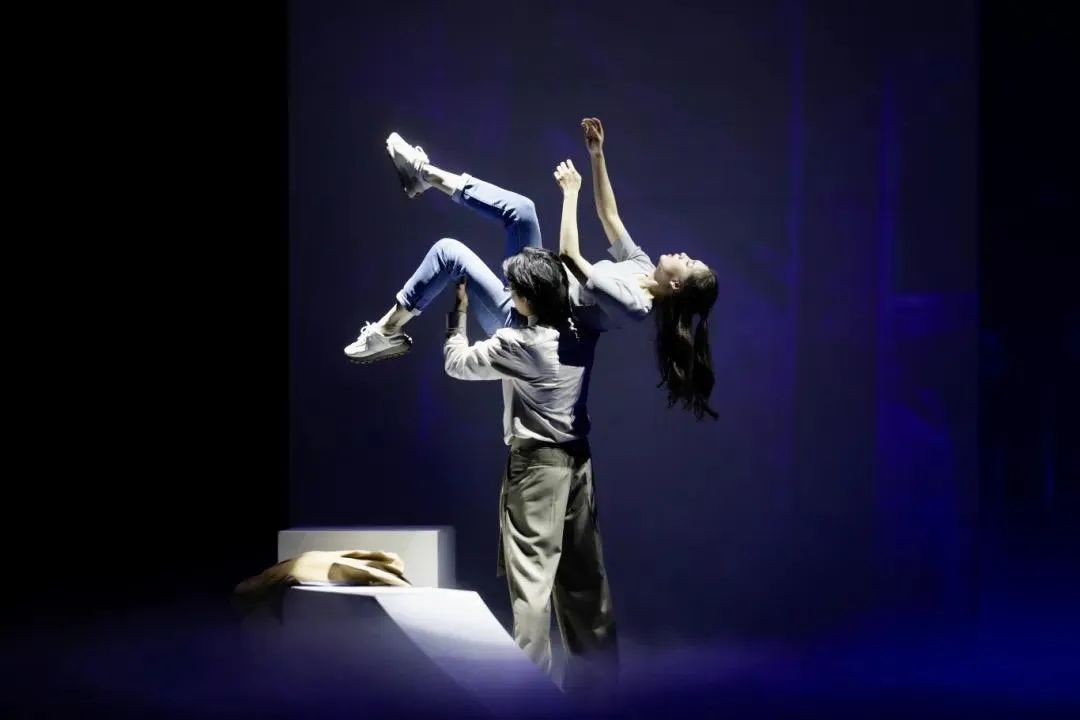

如何将二人的情感做得扎实牢靠,是整个故事非常重要的基础。巫姗与宋渔从恋爱到结婚长达九年,时间跨度很长,这为剧作的舞台呈现带来了难度。导演打破了传统的舞台表现模式,借助电影语言,利用声、光、色、影像等多媒体的配合来调度空间,使得空间具有无限的延展性。剧中的高铁车厢、码头、图书馆、办公楼、桥洞、街道等空间场景的设计与使用,既服务于剧情的需要,又能快捷切换,成本极低,给观众带来沉浸感。譬如在表现二人情感关系的两场戏中,导演手法过渡非常自然。第一场戏是在“办公室”场景,罗琳斥责巫姗与宋渔的感情难以经受住考验。她提醒巫姗所面临的是一道判断题:海龟博士与二本码农、百万年薪与收入微薄、临江豪宅与城中村的出租屋……故事通过台词,不动声色地表现了当代年轻人的择偶困境——巫姗在物质诱惑与情感需求之间的挣扎。巫姗如何坚守自己的爱情?带着这样的问题,导演在暗场后紧接着设计了第二场“雨灾”戏。画外音在播放“天气预报”,投影幕布上,前景是城中村景象,后景则是硕大的高架桥,闪电、打雷、大雨声等音效一同进入,与演员的表演相互配合,造成水淹至巫姗的脖子的画面,导致整个空间氛围非常紧张。最终,宋渔与巫姗的爱情在这场残酷的雨灾面前经受住了考验。这也意味着在爱情与物质的博弈中,真情得到了捍卫。正是通过空间的创新性使用,对女生巫姗的心理和情感作了充分的挖掘与铺排,人物才显得非常立体。

其次,在思想性的表达上,爱情题材与智能技术的结合使得该剧作的形式非常新颖,传递出严肃的社会内涵。一个由算法推动的爱情关系在当下的实验成功,代表着人与机器的边界正在变得模糊。导演对人与机器的关系进行了“越界想象”。仿生人图灵12是一个科技的符号,他由机器组成,依靠宋渔的记忆存活,可谓“半人”。对于巫姗而言,面对图灵12的第一次出现,她其实非常排斥。这种情绪反应的背后既有不愿再次经历伤痛体验的无力感,同时还有机器对她生活强行僭越的恐惧感。其后,图灵12依靠算法强行进入巫姗的生活,通过算法了解巫姗的喜好,感知巫姗的情绪,并依靠算法对巫姗的需求作出情感回应。随着与巫姗的匹配度不断升高,图灵12成功被巫姗接纳。这层设计表面看起来甜蜜,却揭露了当代人情感稀缺的真实困境,倒逼人们正视智能技术正在“冷亲密时代”对人类最私密情感进行冲击的残酷性。随着技术的越来越先进,在未来人们可能更愿意选择机器人相伴。

法国社会学家伊娃·易洛斯认为,当下我们正在进入“冷亲密时代”,即由互联网、社交媒体所打造的各类应用导致人们建立联系非常便捷。与此同时,这也导致爱上他人、与他人维持稳定的关系变得非常困难。这种看似亲密实则疏离的情感状态就是“冷亲密时代”。对精神之爱的极度渴望,反映的则是现实生活中情感的稀缺性。可以追问的是,既然宋渔已经死去,巫姗为何不重新开始一段新恋情?显然存在这样一种可能性,即在现实生活中重新展开一段情感关系实则非常难。人们渴望亲密,却又害怕靠近。因此,对于巫姗而言,“半人”的身体不要紧,“精神”意义上的爱极为重要。与此同时,由算法所依托的爱情关系的成功,说明人工智能正在逐步改变人们选择伴侣的方式。在未来,算法将引发一场更大的伦理挑战。哈贝马斯所提出的人类的生活世界正在被殖民这一忧虑已经发生。

如上所述,导演正是通过对现实主义传统的继承、对话剧舞台艺术的探索,为我们构建了一个冷亲密时代的爱情神话,揭露出当下人们所处的真实困境。我们置身于网络与他人联系、沟通、建立亲密关系……然而,由网生代所培养的亲密关系经常表现为冷静、理性、功利性,这种关系一旦破碎,只会让人陷入更加孤独与疏离的境地。银幕上的这对年轻爱人亲吻、拥抱,表面上看起来“齁甜”,实则细思极恐。当我们为其爱情感动流泪时,是不是也意味着我们期待从别人的故事寻找“代糖”,渴望在一种虚拟的世界里重建亲密?

作者简介

王小波,南通大学文学院教师,研究方向为中国现当代文学、电影文化。