江南技艺传千载,无锡风情诉今朝

——评春晚无锡分会场中的非遗元素

文 | 栾开印

从1983年中央电视台举办第一届春节联欢晚会开始,春晚陪伴全国人民走过了43个年头,“过大年,看春晚”已经成为当代社会的新民俗,承载着丰厚的文化内涵和社会记忆。今年春晚除北京的主会场外,还在重庆、拉萨、无锡和武汉设置了四个分会场,呈现了“华夏大地春潮涌,九州儿女共欢庆”的热闹场面。其中,无锡分会场是春晚第一次走进江苏,这座被誉为“江南水弄堂,运河绝版地”的江南城市,用绵延不绝的千年文脉和绝美婉约的水韵风情为全国观众带来除夕夜的“最美7分钟”。

2025年的春晚与以往不同,它是春节成功被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录之后的第一次欢度佳节,也正是这个原因,非遗元素不仅是今年春晚的重头戏,还成为一条串连晚会的重要主线。从开场秀中的李子柒展示16种非遗开始,在四个多小时的时长中,共涉及打铁花、北京中轴线、传统木结构营造技艺、白蛇传传说、戏曲、武术等近百项非遗。在春晚无锡分会场,非遗元素也十分亮眼,成为贯穿整个演出、彰显无锡地域特色的重要文化标识。

一、同台共舞展风貌:无锡分会场中的非遗

在春晚开播前的龙年腊月初七,无锡就发布了春晚分会场的吉祥物——“乙长福”和“巳有禧”,合称“福禧相伴”,其原型是国家级非遗惠山泥人中的“阿福”和“阿禧”。惠山泥人是我国民间泥塑的杰出代表,已有400多年历史,流传至今已经成为无锡重要的文化IP。“乙长福”和“巳有禧”造型圆浑浑、胖乎乎,饱满丰腴、憨态可掬,头戴柿子帽、身着如意服、脚踩蝙蝠鞋,加上明快鲜艳的色彩,总体呈现一种活泼自由、天真可爱、欢乐喜庆的形象,具有十分鲜明的无锡地域特色,也应和了春节的欢乐祥和氛围。

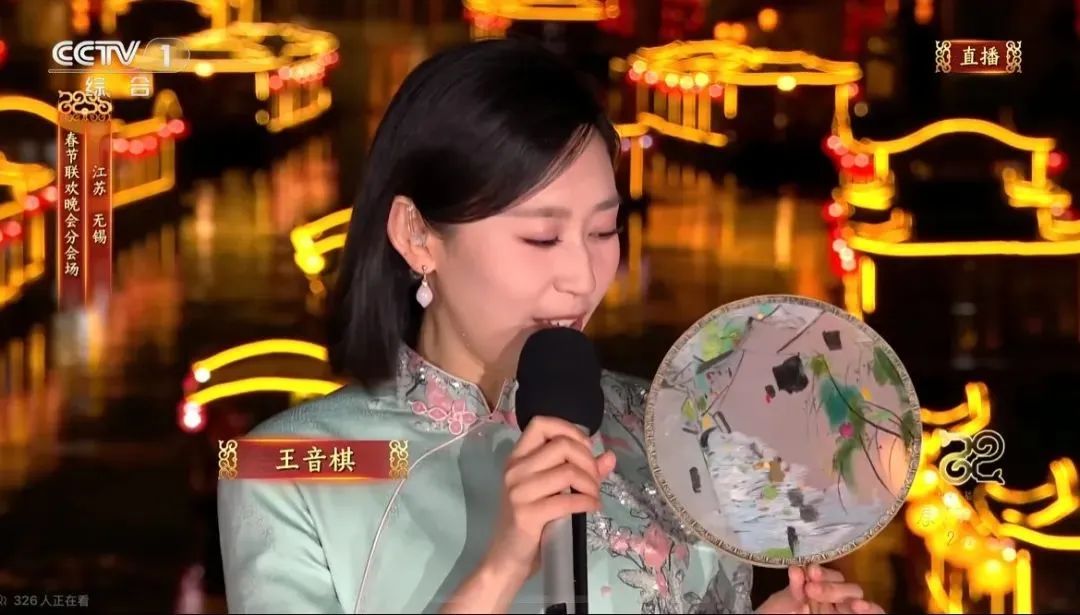

在春晚无锡分会场的直播中,首先亮相的非遗是无锡的精微绣。精微绣是无锡刺绣艺术中最具代表性的绣种,向来有“精”“细”“难”的艺术特征。“精”是指制作过程的精益求精,“细”是指绣工的精耕细作,“难”是指技艺学习的难上加难。另外,精微绣非常重要的一大特色就是与绘画的紧密结合,一直有“无画不能入绣”的说法。主持人王音棋手持的双面精微绣团扇,所绣图案便是无锡籍画家吴冠中的作品《怀乡》,而这幅描绘江南春色的作品也成为主舞台的舞美布景,从方寸间的刺绣到画家笔下的水乡再到蛇年春晚的舞台,共同构筑了无锡细腻典雅的江南诗情。

除了惠山泥人、精微绣,无锡分会场的非遗元素还有“世间茶具之首”的宜兴紫砂壶、江南地区新年开春的第一个庙会——泰伯庙会、素有“竹刻艺术明珠”之称的留青竹刻、被誉为“太湖一枝梅”的锡剧,以及团扇、评弹、二胡、琵琶、灯彩、打铁花、油纸伞、绒花、鱼灯、书法、无锡小笼包、银丝面、乌米饭等众多非遗项目,可谓是琳琅满目,令人目不暇接,共同奏响了乙巳蛇年的新春乐章。

二、吴韵风华话江南:无锡非遗中的生活美学

非遗是人类在漫长的繁衍生息中不断与自然和生活对话的结果,既体现了人类与大自然的和谐共生,也处处充满着对美的追求、创造和表达。所以,在非遗世界中,我们可以窥探到人类对自然认知的演变过程,也可以发觉其中蕴含着先民的生活态度、美学观念和生命哲思。

无锡所处的江南,自古以来便是烟柳繁华之地、兴隆昌盛之邦,深厚的文化土壤和发达的社会经济不仅孕育了无数的文人墨客,也催生了众多的民间艺术和民俗活动。江南的风采和诗情不仅可以在诗情画意中得以找寻,同样也可以在充满烟火气的市井生活和跨越时空的技艺温存中感知获取。并且相比于文学艺术中高雅的阳春白雪,传统非遗中更加贴近生活的下里巴人,才更能使我们感受到江南真实的温度和人间朴素的真情。就像惠山泥人,题材大多取自日常生活中的场景,充满了浓郁的江南生活气息。工匠在制作泥人的过程中,往往注重内心情感的直接表达,根据自己的心意和目的以概括性的手法展现出客体的自然和质朴。“乙长福”和“巳有禧”讨喜的形象就反映了无锡人对吉祥、幸福的朴素追求和对生活的热爱。再比如锡剧,作为无锡及周边江南地区最具代表性的传统戏曲之一,其唱腔优美、表演细腻,题材多取材于民间故事或历史传说,内容贴近民众生活,反映了当地百姓的喜怒哀乐。紫砂壶外观浑朴、气息温雅,本色如正人君子,与江南的人文精神如出一脉。留青竹刻的技法巧夺天工,将竹子的纹理和图案完美融合,作品气韵高古、清新俊雅,显示出浓厚的文人气质。它们是无锡非遗中百姓日常生活和文人情趣完美融合的代表,也体现出无锡深厚的文人传统和老百姓的日常生活在不断相互碰撞、相互滋养。

春晚无锡分会场中的江南水乡无疑是璀璨的、梦幻的、诗意的,但这些光鲜盛景不是只有才子佳人,还有普通的劳动人民以及他们真实的生活日常。平凡的生活又何尝不是美的,如果说那些风流人物、诗词歌赋、流光溢彩是无锡的“面子”,而人们创造的一项项非遗及其背后传达的生活态度则是江南吴韵风华的“里子”,有“面子”有“里子”才使得无锡分会场的视听盛宴和江南的无限风光有血有肉、有魂有韵。

三、传艺承情庆佳节:跨越时空的情感共鸣

非遗传承至今,不仅是历史记忆和民族精神的重要载体,还是连接过去与未来,凝聚四海华夏儿女情感的纽带和桥梁。无锡分会场集中展示非遗的镜头也就短短十秒钟,但就像那首江南小调《无锡景·家国情》串连起了整个节目一样,非遗的身影时时闪现、无处不在。它们跨越了千百年的时光,在岁月的长河中历经风雨洗礼,从古时的民间日常之物到如今的文化创意产品,展现出勃勃生机和无限活力,焕发出了时代风采。非遗的传承不仅仅是技艺的传承,更重要的是凝聚其中工匠精神的传承,从古至今一直是中华民族勤劳勇敢、自强不息的最大底色。无锡分会场以水为媒,从运河到太湖再到长江,从千年文脉到实业报国再到奋楫扬帆,敬业、精益、专注、创新的工匠精神一直支撑着江南这片热土以及整个华夏民族脚踏实地、勤劳勇敢,不断奋发向上,创造了一个又一个辉煌。

从江南的无锡出发,溯江而上,到荆楚大地的武汉,再到巴渝山城的重庆,最后到达世界屋脊的拉萨,其他三个分会场同无锡一样也展示了各自的非遗风采,虽形式不同,但精神相通,共同凝聚着我们这个民族朴素的生活情感、非凡的创造精神和炙热的家国情怀。长江像一条巨龙,也像一条银蛇将它们紧密相连,共同织就了一幅壮丽的中华非遗长卷,彰显了中华民族多元一体的文化自信。行文到此,我似乎更加理解了春节的意义,与其入选世界级非遗彰显了全球价值相比,她更为珍贵的是跨越时空的情感共鸣,是家庭团聚的温情脉脉,是辞旧迎新的精神寄托,是文化传承的生生不息。

作者简介

栾开印,江苏省文化艺术研究院助理研究员,南京艺术学院博士研究生。