笔墨当随时代

—— 从江苏大展看中国综合美术的多元叙事与时代突围

文 | 尹茜锐

在淮安市美术馆的展厅里,第二届江苏综合美术大展的278件作品犹如278面棱镜,折射出中国当代美术创作的多元光谱。这场由江苏省文联、省美协与淮安市委宣传部联合主办的全国性展览,以2022件投稿量、50件优秀作品的规模,不仅展现了全国美术创作者对“笔墨当随时代”命题的深刻回应,更通过14个艺术门类的集中展示,勾勒出中国综合美术发展的时代轮廓。

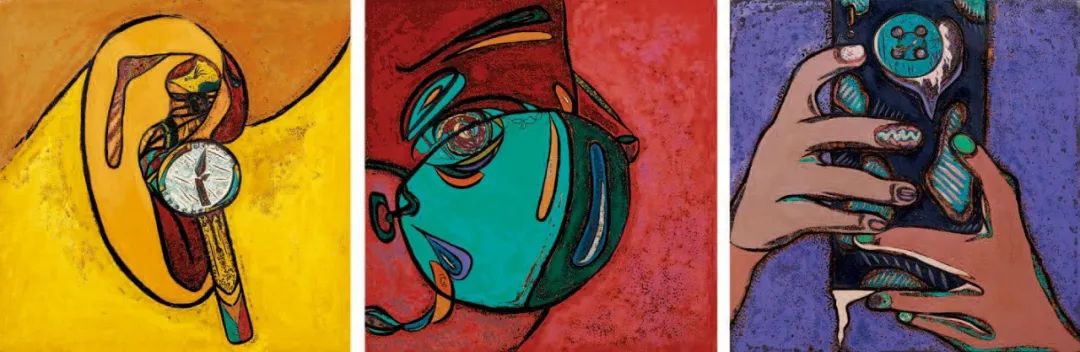

马璐 感官的边界 漆画 50cm×50cm×3 江苏

一、数据实证:全国美术创作的活力图谱

第二届江苏综合美术大展收到来自全国31个省、自治区、直辖市的2022件投稿,较首届增长95.7%。经专家评审,最终展出作品278件,其中50件获评优秀作品。值得关注的是,来稿作者中,省外作者占比达67%,这一数据印证了展览的全国影响力。作品涵盖水彩粉画、综合材料、壁画、漆画、年画、插画、漫画、连环画、服装设计、环境设计、工业设计、平面设计、工艺美术、建筑设计等门类,呈现出综合美术领域的全貌。

在展陈布局上,淮安市美术馆1-4号展厅与文化馆一楼展厅构成联动空间,形成传统与创新、微观与宏大、地域与全球三重对话场域。这种空间规划既体现了策展团队的专业性,也暗合了当代艺术展览的国际化趋势。

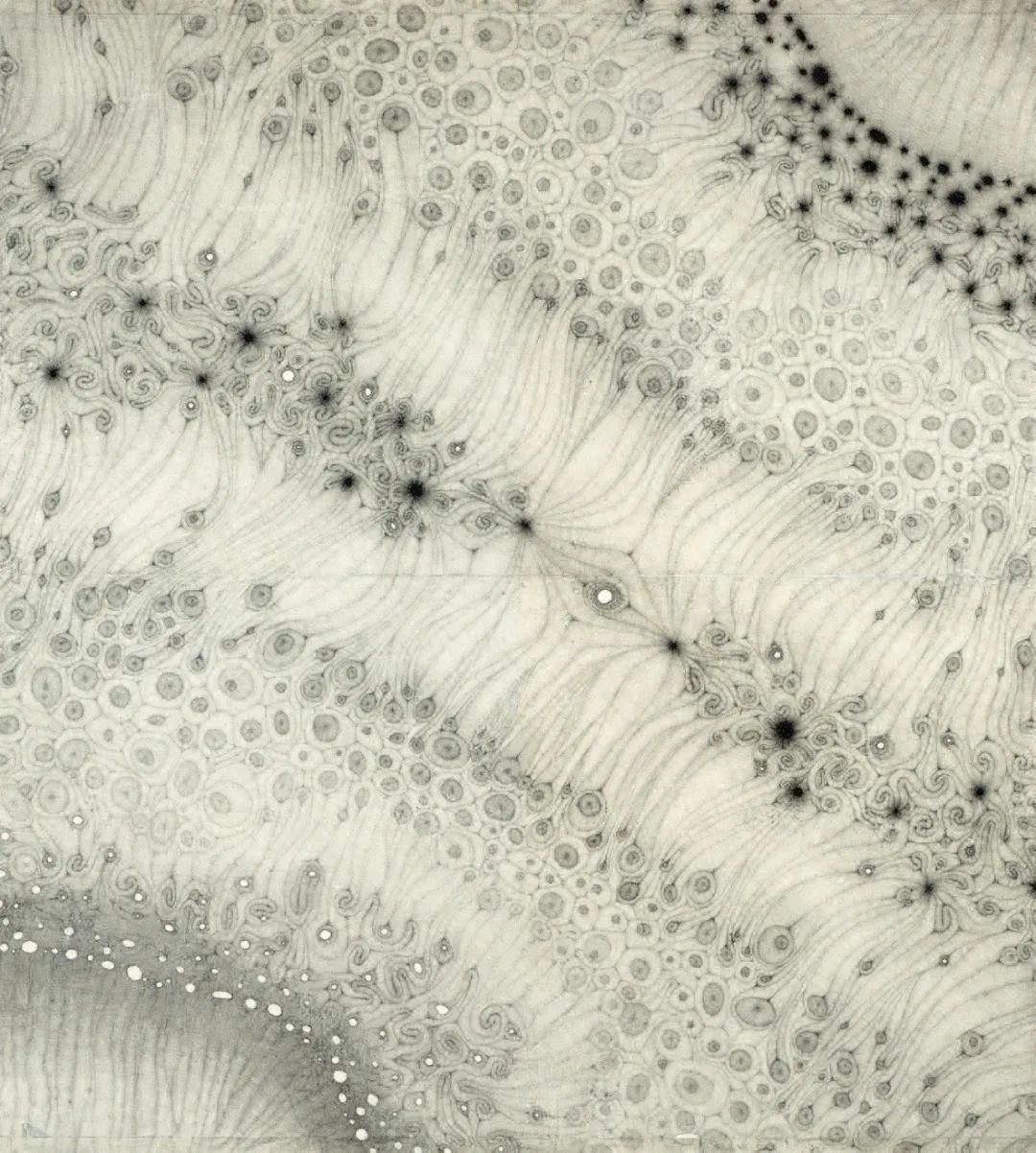

王奔逸 星丛 综合材料 200cm×180cm 上海

二、时代镜像:多元媒介中的现实观照

在技术迭代与文化转型的双重语境下,江苏综合美术大展的作品充分展现了艺术家们对时代精神的敏锐捕捉与多元表达。从数字媒介对感官经验的解构,到传统工艺的现代性转译,艺术家们以媒介创新为方法论,构建起当代社会的视觉档案。

展览中,马璐的漆画《感官的边界》以抽象的形式语言探讨科技时代感官体验的嬗变。艺术家通过漆艺特有的温润质感构建出多维度的视觉迷宫,引发观众对虚拟与现实交织的深层思考。这种创作不仅回应了数字时代感官延伸的命题,更以传统媒介的现代性转化,印证了“笔墨当随时代”的创作理念。

王奔逸的综合材料《星丛》以宇宙星云为灵感,材料综合运用的创作方法构建出充满张力的视觉诗篇。作品遵循本雅明“星丛”理论的非系统性逻辑,每个元素在动态平衡中生成复杂结构,恰似当代社会多元共生的现实写照。这种创作实践,既是对传统构成主义的突破,也是对当代文化碎片化特征的视觉转译。

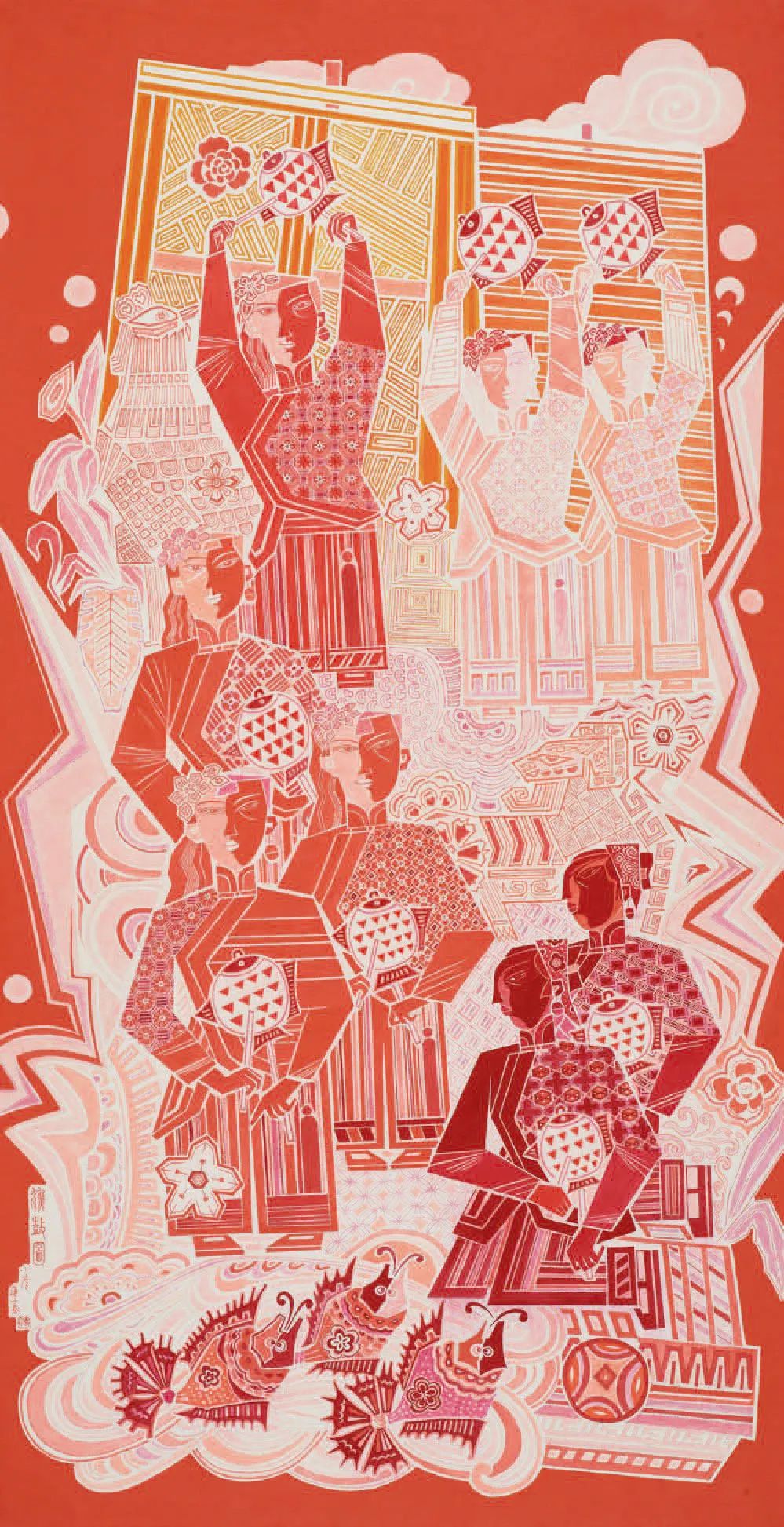

王照萍的水彩粉画《红之韵》以敦煌壁画朱砂红为基调,通过层层渲染将家园记忆转化为视觉史诗般的画面效果。画面采用三段式构图,在统一色调中寻求变化,以主观色彩构建理想家园。这种创作手法,既是对传统色彩美学的继承,也是对画面语言现代性表达的探索。

当科技重塑感知方式,当传统面临现代性转化,艺术家们以媒介创新为笔,以现实关怀为墨,在画布上书写着属于这个时代的视觉史诗。这些作品共同构成了对当代社会的深度观察与艺术回应,展现了艺术创作在技术变革与文化转型中的独特价值。

王照萍 红之韵 水彩粉 100cm×108.5cm 江苏

三、地域交响:多元风格的文化对话

中国广袤的地理版图与深厚的历史积淀,在江苏综合美术大展中转化为多元共生的艺术景观。展览中,不同地域的艺术创作呈现出鲜明的风格差异,这种差异既根植于自然环境与人文传统的滋养,又在当代语境中激发出新的创作可能。

江苏画家刘耕源的《晨曦》以湿画法捕捉城市晨雾,通过吊机垂绳与城市景色的平行构图,在暖色调中构建出时代发展的隐喻。这种创作既融入了现代城市的雄浑气质,又融入了江南水乡的温婉笔触,形成独特的跨时代风格。向园的《南行》以细腻笔触描绘南方田园风光,纸飞机的动态元素为画面增添诗意遐想。这种对自然景致的细腻刻画,体现了南方艺术家对地域文化的深情凝视。而陕西艺术家刘欣阳的《回响贺兰——重叠世界》,通过拼贴与木板烙烫技法,将贺兰山岩画元素重构为远古与当下的时空叠影,展现了西北地域特有的苍茫气质。

这种地域风格的差异与融合,在付小彦的年画《渔鼓图》中也有所体现。作品将洪泽湖渔鼓舞与民间剪纸、木版年画形式语言相结合,在平面化造型中构建出强烈的视觉节奏。这种创作实践,既是对地域文化的深度挖掘,也是对传统民间美术的现代性转化。

当艺术创作突破地理界限,地域文化不再是束缚创作的枷锁,而成为滋养创新的源泉。这种多元风格的文化对话,不仅丰富了中国美术的表意体系,更在全球化语境中构建起独特的文化身份认同。从北国的苍茫到江南的温婉,从西北的粗粝到沿海的开放,艺术家们以地域文化为坐标,在传统与现代的张力中,谱写出一曲跨越时空的文化交响。

刘欣阳 回响贺兰——重叠世界 综合材料 110cm×150cm 陕西

四、艺术介入:公共性探索的实践路径

在当代社会,艺术已超越美术馆的物理边界,成为推动社会创新与公共参与的重要力量。艺术家们以创作实践介入城市空间、产业领域与日常生活,探索艺术在社会发展中的多重可能性。王晶晶的综合材料《平行时空》以三匹站立的马为空间媒介,通过油画颜料叠加、油墨转印与拼贴技法,构建出雪景写实与虚拟抽象的并置空间。这种创作超越传统绘画的平面限制,以多维视觉逻辑挑战空间叙事单一性,将美术馆转化为城市记忆的存储器。

李新园的艺术设计《莨·褶》以香云纱染整工艺为基础,通过金属纱线与图案节奏的突破性实验,构建传统工艺与当代审美的对话关系。这种艺术、科技、产业三重融合的创新,为传统手工艺注入了新的活力。

杨佳维的综合材料《建筑新时代》以钢结构与混凝土肌理为创作元素,通过砂砾质感与几何切割的碰撞,在工业美学中注入人文精神。这种创作实践,使建筑题材从静态描绘转化为动态叙事,成为记录时代发展的视觉史诗。

当艺术创作深度嵌入社会发展现场,其公共性价值便超越了审美范畴,成为推动社会进步的重要力量。从城市空间的视觉重构到传统工艺的现代转译,从工业美学的诗意表达到区域发展的创新驱动,艺术家们以主体性姿态参与社会建构,在公共领域中书写着艺术的使命与担当。这种实践不仅拓展了艺术的边界,更在人与城市、传统与现代的对话中,构建起具有时代温度的文化景观。

付小彦 渔鼓图 年画 182cm×93cm 江苏

五、开放格局:在对话中构建文化自信

面对来稿作品省外作者占比超67%的显著数据,江苏综合美术大展以开放包容的姿态,构建起全国美术创作者深度对话的场域。这种跨越地域的艺术交流,既是对“笔墨当随时代”命题的集体回应,更是中国文化自信的生动写照。展览中,南北方画家温婉与雄浑笔触形成审美对话,传统工艺的当代转译与数字媒介的创新实验构建技术对话,现实关怀与超验想象形成精神对话,多维度的对话实践共同指向中国美术的现代性转型。

这种开放格局在作品层面体现得尤为鲜明:李云鹏在《山·图》中以非具象手法重构山水意象,材料实验与抽象形式突破传统山水叙事;何海锋的《黄土·家园》则以麻布、黄土等材质拼贴,在粗粝肌理中镌刻乡愁记忆。这些创作实践证明,当代中国美术家正在以主体性姿态,在全球化语境中重建文化坐标。

展览本身作为文化对话的载体,其意义已超越单纯的艺术呈现。当观众在《渔鼓图》前感受洪泽湖渔家文化的脉动,在《运河花韵》的窗棂构图中领略江南园林的诗意,在《建筑新时代》的钢结构肌理里触摸城市发展的温度,这场展览已然成为解读中国当代文化的立体文本。它既是对传统美术资源的创造性转化,更是对时代命题的艺术性应答,在开放与坚守的辩证中,勾勒出中国文化自信的清晰轮廓。

作者简介

尹茜锐,女,宿迁学院副教授,美术学博士,中国语言文学博士后。