在虚实裂隙间起舞

——闽剧《幻戏图》的“至情”表达

文 | 张昆昆

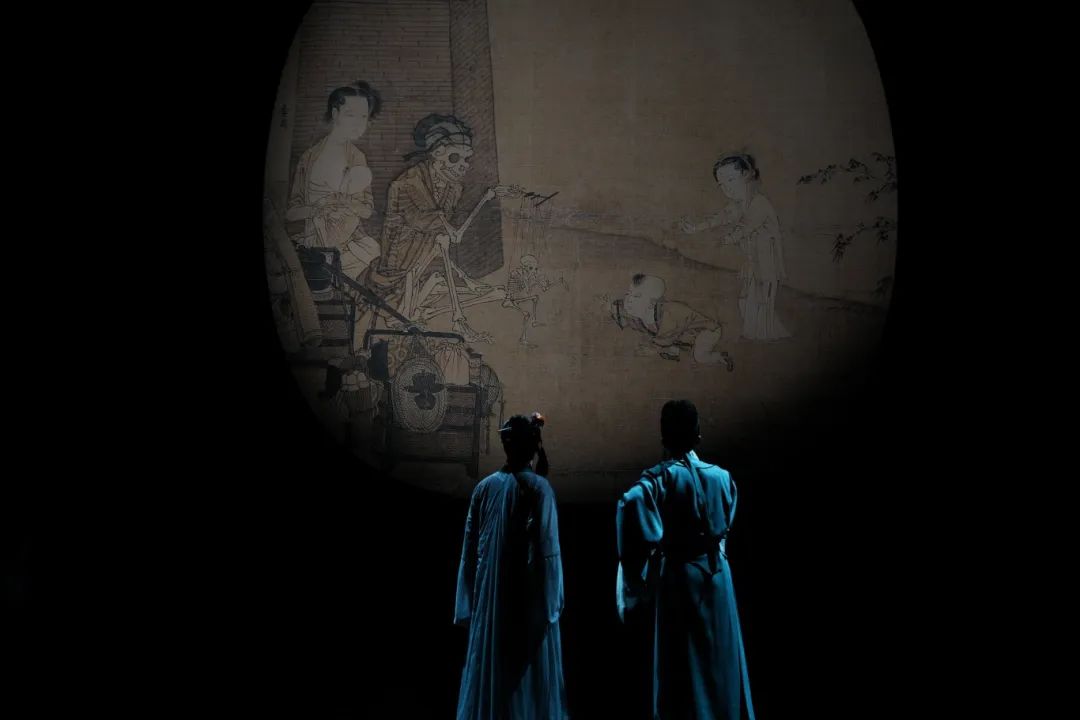

偶戏在“兴于汉,盛于唐”的演变中,民众早已将人生愿景投射于方寸舞台,于傀儡的举手投足间寄托对命运的期许。在婚丧嫁娶的人生节点,在庙宇集市的公共场域,偶戏以其独特的戏剧语言,贯通生死的表演观念,构建着民间社会的精神秩序。南宋宫廷画师李嵩所画《骷髅幻戏图》将偶戏的这种文化基因展现得淋漓尽致:提线艺人以骷髅之躯操控机关,灵动的小骷髅偶人引得婴儿好奇探触,正在哺乳妇人侧目静观。这种以骷髅意象解构生命本质的演绎,将人生空幻的思考融于世俗娱乐,恰似黄庭坚笔下“万般尽被鬼神戏,看取人间傀儡棚,烦恼自无安脚处,从他鼓笛弄浮生”的豁达。

一、在亦幻亦真中演绎

闽江岸畔,当仅有骷髅之身的傀儡艺人陆偃操纵小傀儡翩然起舞,演绎《庄子休梦骷髅》时,周遭看客沉浸其间。李嵩定格的这幅《骷髅幻戏图》由福州闽剧艺术传承发展中心幻化至舞台,叙述嘉定初年,民间艺人陆偃携妻阿舞漂泊市井,因意外身亡后,他“灵魂不死”的执念凝结成画中人对于情的永恒守望,陪伴妻儿十五载。当陆偃在弥留之际用偶戏向儿子演绎着自己的人生悲剧时,有限的生命却在艺术化用中延展出无限温存,让世俗伦常中的至情大爱永驻心间。全剧以民间技艺承载生命哲思,让八百年前的画境与今人的情感产生共鸣,用吟唱传递“至情”真谛。

陆偃的饰演者杨帅在塑造人物的过程中有意消解“人鬼界限”,在人的“鬼化”与鬼的“人化”之间,让骷髅褪去鬼魅外衣,在人间烟火中照见本真。剧中,陆偃对妻儿表达爱的过程,也是证实自己“非人”的过程。随着剧情推进,其阴气渐浓的形体状态与程式化台步的变形,与服装造型的演变形成视觉互文:从前期拘束的布衣短服,渐变为后期飘逸的纱质宽袍,表演维度亦从初始的“双重面具”,趋向阴阳交融的完整生命体。这种艺术处理,使骷髅意象在叙事中完成从惊悚符号到“至情”隐喻的蜕变。

当“没半点皮和肉”的陆偃与李嵩去往货郎家时,人鬼同路的设置在舞台上构建出奇异的双重空间:一人一鬼,一动一静,同台同路不同空间,杨帅运用人物状态的表演和调度的穿插来体现两个人物不同且鲜明的特性。为呈现陆偃“不人不鬼”的“幻戏”表演,杨帅借鉴了许多高甲戏“以丑为美”的程式,以及日本能剧的形体仪态,将之融于中国戏曲的身段之中,以“戏中戏”解构观演关系,使台上的观众既能透过傀儡观看陆偃的人生悲剧,亦能使台下的观众凝视自身在历史洪流中的生存困境。第五场《化尘》中,行将消散的陆偃撑着最后一口气,用手中的骷髅傀儡向儿子陆正剖白半生经历。那骷髅是陆偃、是爱妻,也是见证,时而是陆偃的另一面,时而是他一生的旁观者。当傀儡在丝线牵动下,杨帅演绎出了市井艺人毕生的悲欣:有甜蜜、有欣慰、有懊悔、有不舍、有不甘、有无奈、有苦涩、有释怀、有对妻儿以及这人世间的眷恋。

二、在雅俗交响内吟唱

闽剧《幻戏图》的音乐融合了闽剧传统音乐元素与现代审美,通过多样化的唱腔和曲牌运用来展现编创人员对生死、爱情、命运等主题的深刻思考。全剧充分展现了闽剧逗腔、小调的风格特点,并以多个经典曲牌为基底,如【茉莉花】【宽三眼】【更打】【琵琶冤】【江湖叠】【望春江】【清言词】【四大景】【反二黄】等,这些曲牌或婉转缠绵,或高亢激昂,与剧情发展相契合。陆偃与阿舞的唱腔情感丰富,既有深情缠绵的表达,也有悲凉沉郁的诉说,生动地刻画了人物内心的复杂情感。同时,剧中还运用了帮腔、衬词等手法,如“逗腔”中的“哎”等拖腔,增强了音乐的抒情性和感染力。此外,同一曲牌在不同情境中的使用展现出截然不同的音乐色彩,如第一场陆偃的【茉莉花】“雨中过林崖,风里走黄沙”以其清新婉转的旋律营造出陆偃与妻子幸福的生活氛围。而【茉莉花】“酸心怀疚捱过十五秋”则通过节奏与旋律的变化,呈现出陆偃十五年“做鬼”生活的痛苦。核心唱段巧妙融合了【反二黄】的音乐特性,外化出陆偃灵魂困于朽骨的极致痛楚,增强了音乐的抒情性和戏剧张力。

此外,剧中陆偃卖艺表演《杨八郎探母》时,主创将泉州木偶戏的声腔特质注入福州方言的演唱之中,形成独特的闽南演剧风格。阿舞的逗腔则凸显俚俗趣味,成为勾连世俗人情的情感纽带。黄公望的唱腔则吸收了昆曲的文雅气质,其水磨腔的婉转跌宕恰似文人的气韵。这种通过声韵的性格化塑造,能让观众在声情并茂的演绎中感悟不同的人物色彩。

谢幕时,流行音乐响起,主人公陆偃身着一袭红袍,将内心的炽热化作最鲜明的现代舞姿,舞尽颠沛流离又传奇迷幻的一生,恍若从《骷髅幻戏图》里挣脱的魂魄。可以说,陆偃游走于骷髅的超然与丈夫的执念之间,恰似提线木偶被天道纲常与世俗情感双重牵引,最终在“随风消散”中达成对生命有限性与精神无限性的辩证认知。

作者简介

张昆昆,国家京剧院助理研究员。