傀儡牵丝里的生命寓言

—— 闽剧《幻戏图》观后

文 | 郑世鲜

闽剧《幻戏图》是罗周“以丹青入戏”的第三部作品,在继扬剧《千里江山》的青绿氤氲,昆剧《六道图》的寒狱惊涛之后,罗周完成了一次叙事美学的转场——将艺术笔触从文人庙堂移向了烟火巷陌。如果说《千里江山》和《六道图》是蘸着生命鲜血写就的,献给艺术的情书,那么《幻戏图》就是一幅铺展市井生活的浮世绘,一首谱写草根悲欢的流离歌。在告别了文人化书写的高蹈写意之后,罗周转身以别样的动人和温柔,俯身拥抱着这悲苦却热烈的市井人间。

一、人与傀儡的映照

闽剧《幻戏图》取材于一幅流传了800年的奇诡画作——宋代画家李嵩的《骷髅幻戏图》。画面中心,一个化为骷髅的傀儡艺人摆弄着手中的悬丝骷髅,荒诞而诡异,左右两边,则各有一个护着孩子的妇人在温柔地凝视。对于画作的寓意,历代争论不休,有人言生死总无常,有人言梦幻如泡影,编剧罗周却在这样的吊诡景致中触摸到了画面背后不一样的悲哀与温柔,也因此衍生出了这样一个关于傀儡的,绮丽又动人的故事。

剧中,罗周设置了双重的叙事维度,一边是傀儡戏艺人陆偃摆弄悬丝傀儡,演绎一段又一段人类世界的传奇,即傀儡的“人化”,这也是传统傀儡艺术表演的基本逻辑;另一边是陆偃在意外受到重伤后,身体也变作了傀儡,这是人的“傀儡”化。于是,人与傀儡之间形成了一种镜像,镜子内外的双方始终在相互映照。

在古代诗文中,把人比作傀儡意喻着人总是被无常的命运所摆弄,在现代艺术的表达中,人变成傀儡则是现代社会个体异化的体现,而无论在哪一种语境下,“人的傀儡化”都意味着自我生命力的丧失。但在闽剧《幻戏图》中,陆偃的“傀儡化”却更像是一种反向生命力的释放。当无常的命运想要带走他,陆偃却挣扎着从死神的獠牙中夺回了自己的身体,哪怕这具身体已千疮百孔,只有白骨嶙峋。他没有从死神手中获得那张重返人间的返程票,但生命的欲望还是让他挣脱了命运的束缚,以骷髅之身,成为穿行于阴阳世界的摆渡使者。此后的15年,这种燃烧的生命欲望让他挣扎着生,也挣扎着活。显然,陆偃的“傀儡化”并非一般意义上的主体性丧失,反而是主体性的彰显与高扬。陆偃的戏剧行动让观众看到,傀儡身体不是异化的结果,而是与命运抗争的奖赏,哪怕身如傀儡,人却终究不是傀儡,傀儡只能被操纵着演绎别人的人生,主体意志却可以让人摆脱命运的悬丝,这才是生命的意义被照亮的时刻。

二、戏曲中永恒的痴心

中国古典戏曲的长廊中,生死相随的炽烈情感始终是舞台上最摄人心魄的华章。从元杂剧《倩女离魂》中张倩女魂魄出窍追随爱人的惊世骇俗,到明传奇《牡丹亭》里杜丽娘的因情而亡,因情还魂,这种穿透幽冥的炽烈情愫,恰如汤翁所言的“情之所至,生可以死,死可以生”。而在罗周的笔下,这样跨越阴阳阻隔的永恒之恋也从不曾缺席:《春江花月夜》中的张若虚为了再见美人一面,苦苦向阎王求得还魂三日,《浮生六记》中的沈复用浸透血泪的笔墨将早逝的芸娘一次又一次打捞复活。

这一次,闽剧《幻戏图》依然延续了罗周对至情主题的探索,但以突破性的叙事维度重构了“情动天地”的经典命题。该剧摒弃了传统才子佳人范式中风花雪月的缠绵叙事,转而聚焦于市井烟火里升腾出的炙热情感。通过三缕游魂的幽冥视角,在生死交界的混沌地带展开了多维度的情感图谱。

当货郎小哥的魂魄在黄泉路上踉跄时,他不是在抗拒轮回,而是一心惦念着家中独自守望的老母,于是他受尽业罪,强撑着一丝魂魄,一日又一日地苦苦哀求,直到陆偃答应为他传递家信。

绣楼朱窗下的红衣女子,将魂魄困在了永恒的等待之中。一百多年的时光斑驳了记忆的纹路,昔日的锦绣闺房也早已是寒鸦社鼓,她却仍日日身披嫁衣,等待着一个再也不会回来的人。

陆偃的痴则充满了“贫贱夫妻百事哀”的底层悲凉。傀儡艺人身份的陆偃和阿舞是两个无根的人,四处漂泊,四海为家,少年时代只身奔赴的爱情被日复一日的贫苦所消磨,却也在陪伴中蔓生出了超凌生死的深刻羁绊。当死生一线之际,是妻儿冥冥中的呼唤召唤回了陆偃的灵魂,让他挣扎着从死神手中脱逃,以嶙峋的指骨继续为妻儿抵挡风雨。这不是神话里的起死回生,而是底层百姓用生命书写的生存史诗。所谓“痴”,不过是凡人对抗命运时最壮烈的战歌。

三、讲故事的人

在古老的民间故事中,有一种独特的“套娃”结构,即故事是一层一层地被讲述出来的,最具代表性的就是古代故事《鹅笼书生》,故事中的人不断从嘴里吐出别的人,这个被吐出来的小人发生新的故事,再吐出一个人来。在这样的文本结构里,故事层层叠叠地被言说,被展开,每一个故事中的人又都是那个“讲故事的人”。这种“故事再生故事”的元叙述模式在闽剧《幻戏图》中获得了创造性转化。

该剧以三重叙述建构起立体叙事空间:开场老叟向弟子讲述南宋画卷《骷髅幻戏图》中记述的那一段传奇,构成了第一重叙述框架;随着陆偃手持傀儡演绎他人的故事,第二重叙述空间在傀儡丝线的牵引下徐徐展开;而第三重叙事则是陆偃所处时空中的其他角色从暗影中跳出,化身叙述者,讲述自己的故事。这种垂直向度的时空嵌套与水平维度的情节延展相映成趣,恰似宋画中的“深远”与“平远”的构图法则,一点点延展着故事的空间和维度,在舞台上构筑出虚实相生的叙事美学。

这些不同维度和空间的故事既自在独立,却也彼此纠缠:老叟讲述的陆偃的故事本身就是他个体生命的一部分,陆偃演绎的庄周骷髅的寓言,恰是投射自身宿命的棱镜,红衣女、货郎小哥的故事则推动着陆偃生命秘密的被言说。观众跟随不同的“讲故事的人”滑入一个又一个虚实交错的叙事迷宫,沉浸在故事起伏的韵律之中。正是通过这样的方式,闽剧《幻戏图》让我们最大程度地感受着故事的魅力、戏剧的魅力。

余论

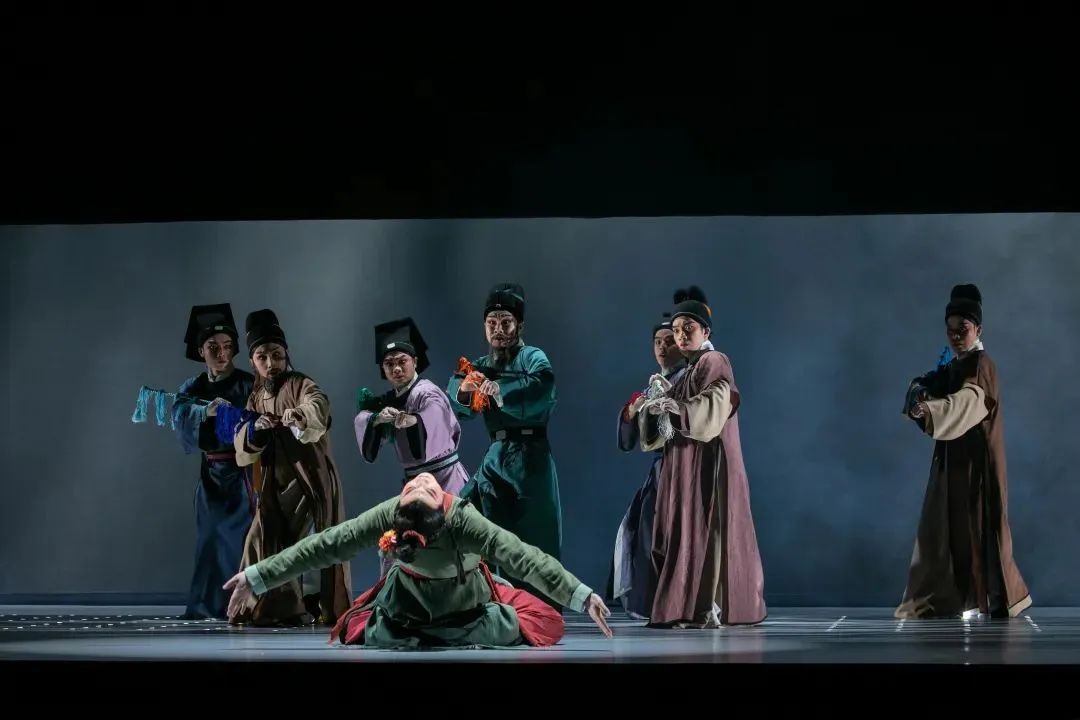

《幻戏图》的故事蕴含着无限的沧桑与悲凉,演绎这个故事的演员们却都十分年轻。剧作的主角陆偃是一个站在阴阳界碑上的人,既带着人间的情感与温度,也披挂着来自死亡世界的阴影。新生代演员杨帅用细腻的表演呈现出了他的复杂:纯真与阴翳交织的眉眼间,既跃动着少年郎特有的鲜活生气,又沉淀着跨越生死的沧桑况味。当剧终谢幕的灯光亮起,杨帅饰演的陆偃再次出场,身着一袭血色红裳,在舞台中央惊鸿一舞,翻涌的红色恰似生命的肌理,而群舞演员飞舞的白纱,则像是累累的白骨。这超越现实的视觉盛宴,以极具冲击力的艺术语汇宣告:爱,是让白骨长出血肉的奇迹。这一段彩蛋式的表演也是一记重音,为整场演出画下了一个浓墨重彩的终止符。毫无疑问,青年演员的破格演绎,传统戏曲与先锋美学的璀璨碰撞,既彰显出守正创新的艺术自觉,更昭示着闽剧在当代剧场中无限延展的可能性疆界。

作者简介

郑世鲜,江苏省文化艺术研究院助理研究员。