骷髅舞丝线,人间藏深情

——《幻戏图》的生死戏与未了情

文 | 林鹏

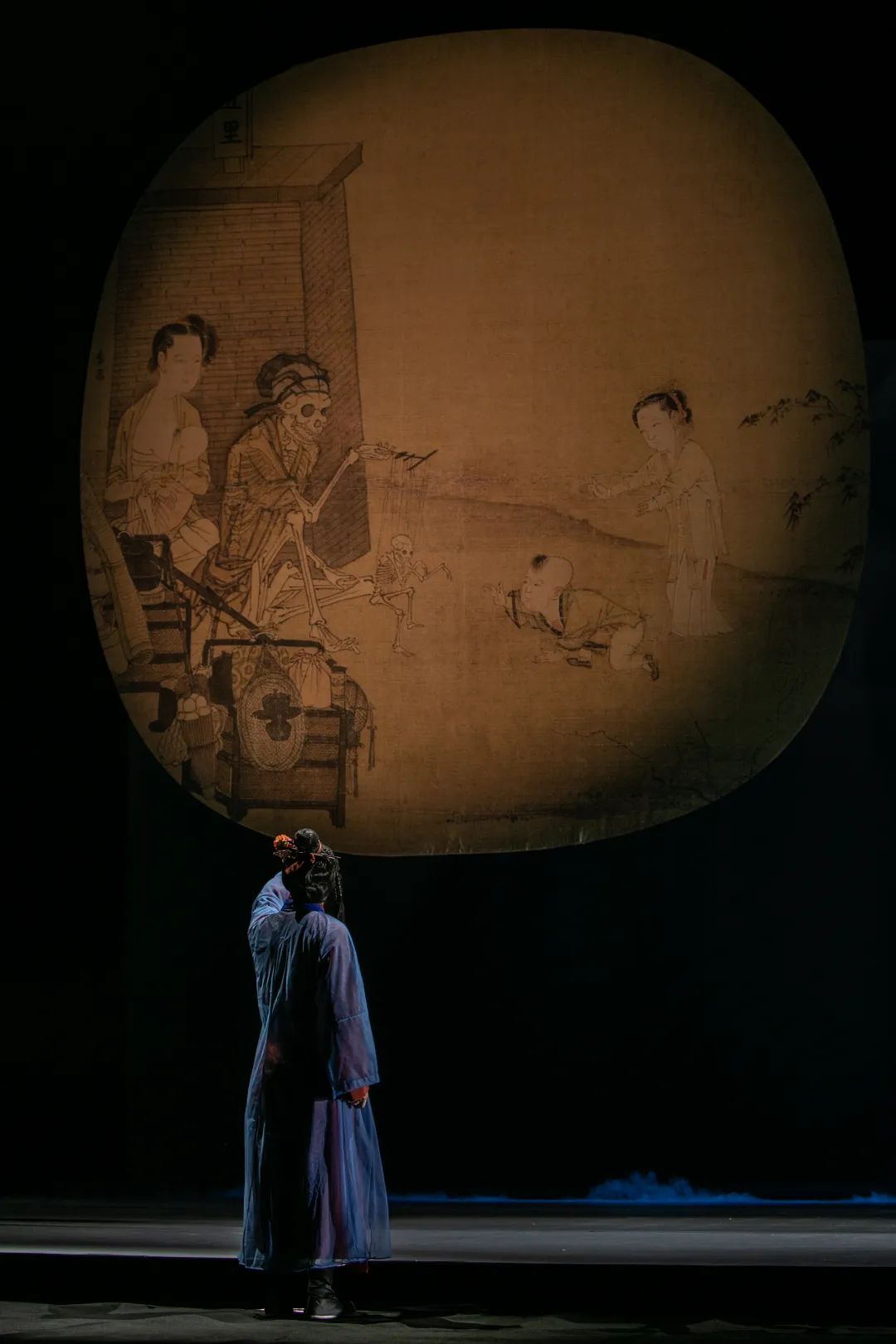

当幕布缓缓落下,剧场内的掌声如潮水般经久不息——这并非仅仅是对一场精彩演出的礼节性回应,而是观众被彻底击中心灵后的本能震颤。闽剧《幻戏图》的魔力正在于此:它让一幅南宋古画中的骷髅傀儡“活”了过来,却在生死交错的戏台上,将最荒诞的魔幻现实主义化为最动人的人间烟火。罗周以南宋画师李嵩的《骷髅幻戏图》为引,编织出一段悬丝傀儡艺人与妻儿跨越阴阳的深情传奇。当观众为陆偃消散前的最后回眸潸然泪下时,他们惊叹的不仅是鬼戏的诡谲奇谲,更是发现:原来骷髅牵动的丝线尽头,系着的从来不是幽冥秘术,而是凡人难舍的温情与执念。

闽剧《幻戏图》的灵感来源是李嵩的绢团扇画《骷髅幻戏图》,初看此画描绘的“骷髅戏傀儡、众人安看之”场景,呈现出荒诞和神秘的气氛。而本剧则以该画为线索展开,娓娓道来一位江湖艺人的一生。剧中陆偃的形象与传统鬼戏中的男性鬼魂形象截然不同。在传统鬼戏中,男性鬼魂常常围绕忠诚、复仇、英雄主义等主题展开,譬如《钟馗嫁妹》中,钟馗变成鬼魂后便肩负着匡扶正义、除恶扬善的责任。然而在《幻戏图》中,陆偃的形象则更接近于传统女性鬼魂的特质,尤其是在情感描写、心理变化上展现出强烈的人性化特征。陆偃并没有像男性鬼魂那样承担起社会重任,而是纯粹以父亲和丈夫的身份出现,其鬼魂不再只是冷酷的亡灵,而是充满了情感、责任和牺牲的普通人,设定更加贴近人性。这一设定剥离了传统鬼戏中“鬼”的社会功能性,转而聚焦于个体情感的私密表达,陆偃既有生前作为丈夫的温柔,又具备了鬼魂所独有的神秘气息。他对妻子阿舞的关怀、对儿子的责任,甚至为延续天伦之乐而忍受灵力衰退的痛苦,皆让鬼魂形象褪去超自然的冰冷,回归至人性的温度。

陆偃死亡后的状态与传统鬼魂“死后不朽”的设定形成鲜明对比。在传统鬼戏中,鬼魂往往没有生老病死的限制,然而在《幻戏图》中,陆偃作为鬼魂,随着时间推移,逐渐感到失去存在的力量,甚至在剧中表明自己“渐渐无力留在人间”。这一设定不仅让鬼魂的形象更加符合人类的生命轨迹,也为传统的“鬼”赋予了更为人性化的维度:鬼魂并非不死不老的存在,它们也会像人一样衰老和失去生命力,这为整部作品注入了一份悲悯的情感。这种对生命有限性的刻画,让观众在超自然的框架下感受到最真实的人性共鸣——即便是鬼魂,也逃不过时间的侵蚀,而这种侵蚀反而强化了陆偃对家庭之爱的执着。他的每一次灵力衰退,都像是一道倒计时,提醒着观众:他所做的一切牺牲,不过是为了在有限的时光里守护最平凡的天伦之乐。这种将“鬼”拉回“人”的创作手法,印证了现代戏曲创作中“向现代要态度”的核心追求——在传统题材中注入现代人对生命、情感和存在的深层思考。

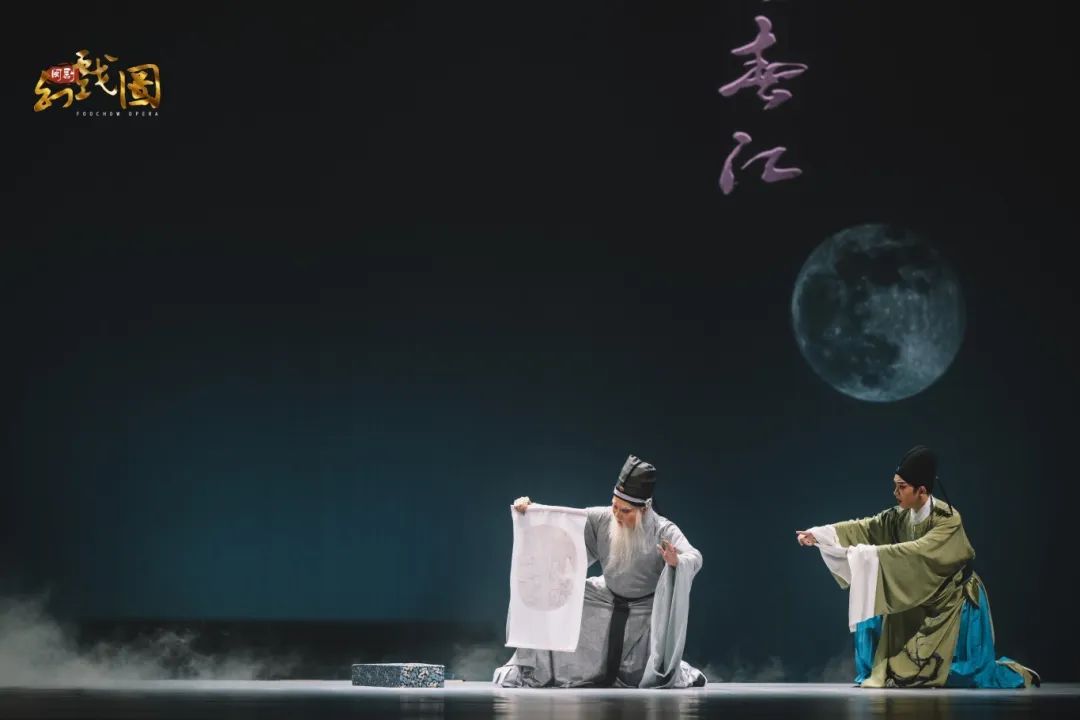

剧中的历史人物黄公望与王玄真的出现,则为剧作增添了“戏中戏”的效果。黄公望不仅是画作《骷髅幻戏图》的收藏者,还对这幅画做出了自己的诠释。剧中黄公望与其弟子王玄真论画时所作的解读,引发观众对历史与虚构间界限的思考。罗周巧妙地在最后一幕中让黄公望揭示自己并非姓黄,而是姓陆,并自称陆偃后人。这样的设计使得观众的思维被带入了一个虚实交错的空间,在历史与虚构之间游走,产生了极强的艺术张力。黄公望这一人物的再创造,不仅为剧作增加了戏剧性,也使得整部作品的结构更为复杂。观众不再单纯地在现实世界与虚拟世界之间切换,而是沉浸在一种虚实相生、真假难辨的迷离感之中。“戏中戏”的安排,也使得整部剧作的结尾充满了悬念和深意,让人对故事的多重解读产生了无尽的遐想。黄公望身份的转折,既呼应了传统戏曲中“身份错位”的经典桥段,又通过打破历史真实与艺术虚构的界限,让观众在认知冲突中重新审视“真实”的定义。

《幻戏图》剧本中有些细节看似值得商榷。例如陆偃如何仅凭一场“骷髅傀儡戏”,便让亲眼见证其手臂化为骷髅的李嵩相信这只是戏法?十五年间,陆偃与妻儿缺乏肌肤之亲与天伦互动,家人为何始终未生疑心?这些细节若深究,难免显出牵强,但剧作巧妙地以情感洪流冲淡了逻辑的瑕疵。全剧始终将焦点凝聚于陆偃为守护家庭所承受的孤独与牺牲——他甘愿忍受误解,以谎言编织温情;他默默化解亡魂执念,却对自己的困境闭口不谈;甚至在灵力耗尽前,他选择向儿子坦白真相,只为让家人释怀。尾声处陆偃与骷髅共舞的画面,就像是与另一个自己对话般,宽慰了那个不被家人理解的自己。观众在陆偃一次次的情感爆发中,看到的不是鬼魂的神通,而是一个普通人面对生死别离时的无力与坚韧。当舞台灯光聚焦于陆偃消散前与儿子的最后对视时,所有叙事逻辑的疑问都变得不再重要——因为情感的真实早已超越了现实的合理性。

同时,《幻戏图》还完成了对“鬼戏”这一传统题材的创造性转化。以往的鬼戏往往承载着道德教化的功能,鬼魂或是冤屈的象征,或是因果的代言,其存在意义总与某种宏大叙事紧密相连。但《幻戏图》中的鬼魂却彻底“去功能化”——陆偃的执念无关天下苍生,只为小家团圆;他的消亡不指向任何哲理启示,只留下最纯粹的爱之回响。这种将宏大叙事解构为私人情感的表达,恰恰契合了现代个体对生命价值的认知转向。当观众为陆偃的命运唏嘘时,他们共鸣的并非传统戏曲中常见的忠孝节义,而是每个普通人都可能经历的亲情牵绊与生命遗憾。

当然,《幻戏图》的突破并非是对传统的背离,而是建立在对戏曲本质的深刻理解之上。编剧并未摒弃鬼戏的神秘底色,反而通过悬疑氛围的营造保留了类型特色,同时,她又将这种神秘性转化为探索人性的切口——当超自然现象剥离了猎奇色彩,剩下的便是对“何以为人”的终极追问。陆偃的鬼魂之身,恰恰成了映照人性的镜子:他越是展现鬼魂的能力,越反衬出人性的局限;他越是追求永恒陪伴,越凸显出生命短暂的残酷。这种辩证关系的构建,让作品在情感张力之外具备了哲学思辨的深度。正如《世说新语》通过谢安“矫情镇物”的细节刻画,让历史人物的“风流”落地为具体可感的心理动机,《幻戏图》亦通过陆偃的平凡与超凡,完成了对"爱"这一永恒主题的多维度诠释。

在舞台表现上,《幻戏图》亦实现了传统技艺与现代审美的融合。悬丝傀儡在剧中不仅是单纯的道具,更成为勾连生死、传递情感的媒介。傀儡的丝线时而是陆偃操控亡魂的灵力具象,时而又化作他与家人之间看不见的羁绊。当陆偃在台上牵动丝线,傀儡随之起舞时,观众既能感受到传统傀儡戏的技艺之美,又能从丝线的紧绷与松弛中窥见人物内心的挣扎。《幻戏图》的舞台设计没有繁复布景,仅凭符号化的意象便让观众沉浸于虚实交织的戏剧时空。这般“留白”的艺术,既是对传统戏曲写意精神的继承,亦是对现代剧场简约美学的呼应。

全戏末了,当黄公望揭开自己身为陆偃后人的身份时,舞台内外的时空界限被彻底打破。观众恍然惊觉:自己何尝不是那画前“安看之”的众人?我们凝视着剧中人的悲欢离合,也在无意识间成为了被凝视的对象。这种自我指涉的叙事策略,不仅深化了“戏如人生”的主题,更让整部作品超越了单纯的娱乐或教化功能,升华为一场关于观看与被观看、存在与消逝的艺术思辨。而这一切,都源自罗周对传统鬼戏的大胆重构——她将骷髅傀儡从一幅古画的符号,转化为承载人性光辉的容器;将市井画卷的烟火气息,淬炼成跨越生死的永恒诗篇。

《幻戏图》不仅是闽剧艺术的创新探索,更是戏曲在当代语境下实现“创造性转化”的一次成功实践。只要创作者始终以现代态度审视传统,以传统技术支撑叙事,即便是最古老的题材,也能在舞台上绽放出震撼人心的当代光芒。

作者简介

林鹏,北京电影学院博士生。