观《世说新语·谢公故事》有感

张霄

中国戏曲学院艺术管理与文化交流系硕士研究生

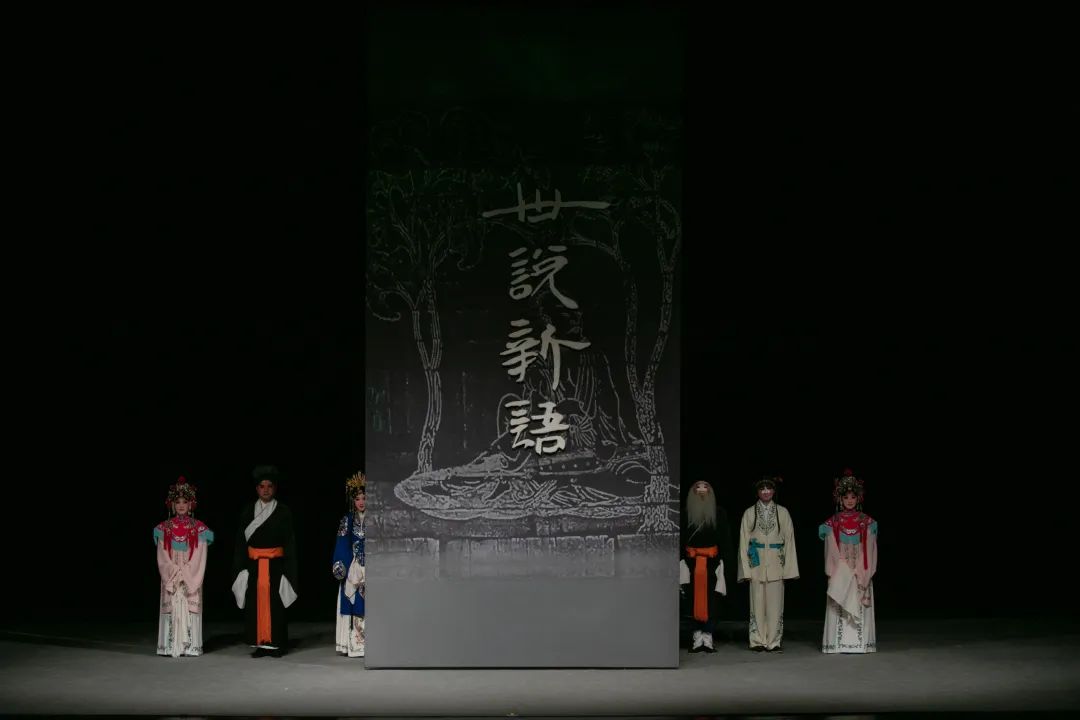

昆剧《世说新语·谢公故事》是江苏省演艺集团昆剧院新编系列昆剧演出,由编剧罗周主笔,包含《候门》《举将》《破局》《梦鸡》四个相对独立的折子戏,围绕东晋末期新亭兵变、淝水之战两大历史事件展开。此剧以四折短剧构建起一座连接魏晋风骨与现代审美的艺术桥梁,犹如一枚棱镜将《世说新语》中凝练的“魏晋风流”折射为舞台上的多重美学维度,在虚实相生的戏剧空间中展现出了中国古典美学精神的当代表达。

一、瞬间性场景的时空张力

《破局》一折中,谢安与郗超的棋局对弈在舞台美术上以极简的手法重构出了传统戏曲的写意空间,舞台上一桌二椅的程式化布局被解构为虚实相生的心理战场,棋盘上的黑白子既是具象化的博弈道具,更成为历史宿命的隐喻符号。当郗超的魂魄与谢安对坐手谈时,在棋盘方寸之间恰与魏晋名士“目送归鸿,手挥五弦”的超然境界形成跨时空对话。谢安三次推延拆阅军报形成三重递进,使得剧情更具张力。首次让子时的诙谐唱段【皂罗袍】,以琉璃棋子喻指瞬息万变的战局;二次让子的【解三酲】对唱,通过"身外无关/此中相关"的哲学叩问,将个人命运与家国存亡熔铸于方寸棋枰;最终揭示战报时的"小儿辈大破贼",则以举重若轻的姿态完成对“雅量”的终极诠释。这种层层剥茧的叙事策略,暗合宗白华所言"晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情"。

二、人格镜像的审美观照

郗超形象的塑造,在“抚筝高歌”的狂放与“依依西望”的悲怆间构建起复杂的人格光谱。当他在《候门》中唱出“既做不得开国宰相,就做个抱柱尾生也罢”,不仅解构了传统戏曲中“忠奸对立”的扁平化叙事,更将魏晋士人“宁作我”的人格追求推向戏剧高潮。这种人格镜像的塑造,恰如顾恺之“传神写照”的画理,在形似之外追求“迁想妙得”的神韵。谢安与郗超的戏剧关系呈现出太极图式的美学平衡。在《破局》终场,当郗超魂魄搅乱棋局、大笑而去,谢安跌坐抚匣的造型,与台前散落的黑白棋子构成动静相生的视觉构图。这种"无画处皆成妙境"的留白艺术,恰是魏晋美学“课虚无以责有,叩寂寞而求音”的当代演绎。两位主角犹如青铜器上的饕餮纹饰,在对抗中达成审美完形。

三、诗性语言的现代转化

剧本唱词创造性地将《世说新语》的玄言隽语转化为戏曲诗学。诸如“列岸烽尘劲,画地山河入棋枰”的唱词,将谢安“鼻息虹霓”的典故熔铸于七言句式之中,既以“列岸烽尘”勾勒出地理空间的苍茫辽阔,又以“画地山河”暗喻心理空间的纵横捭阖,在有限的言语内构建出地理空间和心理空间双重维度的审美意象。这种转化并非简单的语言形式转换,而是基于戏曲韵律使古典文本在现代语境中重新焕发出诗性生命的律动。“烂柯径,赢稳个谢安石,输了郗卿”的唱词,以围棋术语为媒介,巧妙地重构了时间维度。棋局中的胜负与历史人物的命运相互映照,使瞬间的戏剧动作获得了历史的纵深感。

《谢公故事》不再满足于对“魏晋风流”的符号化再现,而是通过戏剧空间的再造、人格镜像的重构与诗性语言的转化,让古典精神在当代剧场中焕发新的生命力。当谢安屹立于舞台之上,我们看到的不仅是东晋名士的风骨,更是中华美学精神在当代剧场中的创造性重生。这种重生恰似舞台上的那局未终之棋,在虚实相生处延续着千年文脉的永恒博弈。

张斯媛

中国戏曲学院戏曲文学系硕士研究生

《世说新语》以片段化结构、情节淡化、人物错位等“去戏剧性”特质,形成了独特的散文化文体美学。这类文本天然抵触传统戏剧所依赖的冲突结构与心理递进,难以直接转化为舞台作品。如何在不牺牲其玄远冷隽神韵的前提下实现戏剧表达,是戏曲改编的核心挑战。《谢公故事》作为罗周创作的一部系列折子昆曲,正是对此挑战的积极回应。剧作没有强行线性重构原典情节,而是以谢安为中心,围绕四则折子《候门》《举将》《破局》《梦鸡》,构建出一个非传统主线推动、却精神统一的人物心理演进逻辑。这种结构取代了因果叙事,以人物关系和心理纵深来串联松散文本,使“风流”与“气度”成为戏剧的核心。

折子戏天然具备片段化特征,与原典文本在形式上高度契合,此为其一。其二,折子戏避免了全本戏剧对于主线集中的依赖,为人物性格的“参差状态”提供了新的解释空间。在《谢公故事》中,不同折子各有角度,作者将谢安的政治谋略、精神挣扎与人生归隐在不同片段中逐步展开,构成了人格的层次谱系,使剧作整体在庄谐冷热之间实现了审美张力的流动与过渡。以《破局》为例,舞台一桌一局,谢安与亡魂郗超对弈,空间极简,情境极深。在这场戏中,人物的行动不完全依靠情节,而是通过静态的对坐或是动态的绕场之间形成内心的可视。谢安“不动如山”“三脱鞋不看战报”,保持了表面的镇定,但其内心却翻腾不息。郗超“魂影游走”“频频让子”,是他在焦灼情绪下的具体呈现。这种象征性调度在某种程度上已然传达了两者内心的秩序感,也完成了对当前叙述文本心理的舞台转译。

《谢公故事》并没有在《世说新语》中编出一条完整故事线,从它对时空与人物动机的处理就能看出,四折之间不存在明确的逻辑顺序,也没有统一的冲突起点,但人物的性格气质互为映衬。有时是通过对比达到目的,比如谢安在《举将》中的沉静与郗超的急切交锋;有时是一样的情态反复出现,如谢安屡次处变不惊。因此在舞台上,人物关系并非靠事件作为延续的脉络,而是靠气场流动。正因如此,作者不强调讲清楚“发生了什么”,而是想让观众感受到“这些人在此刻的状态”。即它并不把戏剧性建立在情节上,而是建立在人物之间的心理张力上。这种张力,不是靠传统构作冲突来推动,而是靠调度、节奏等隐约生成。此剧的方法并不常见,因为它既不依赖传统构作,也不靠视听刺激来撑场,它有效的原因在其准确地对应了《世说新语》“瞬间即意义”的写作方式。谢安之所以动人,不是因为他经历了什么,而是因为他在瞬间中,就能让人看到他是谁。

胡梦柯

中国戏曲学院戏曲文学系硕士研究生

近日有幸得观罗周老师编剧、石小梅老师导演的昆曲《世说新语之谢公故事》,该剧择传统士人精神代表、魏晋名士顶流谢安为主角,述一代枭雄于末世之中的挣扎与坚守。当罗周以现代文人的笔触重构这段历史的同时,也将我们推入一个更为深邃的困境:当士人精神遭遇荒腐乱世,那些"虽千万人吾往矣"的孤勇,究竟是一场自我殉道的悲歌,还是文明存续的微光?

《举将》一折,是全剧最惊心的政治寓言。褚太后久病卧于深宫,原本应富丽堂皇的皇室寝宫,随着药炉蒸腾的雾气,被淹没在梦魇与绝望之中。就在这样的环境里,谢安与郗超展开了一场“使君子”的对峙。郗超以“当归三钱”试探谢安是否愿归隐东山,谢安却提笔在药方上添了一味“独活”。这味药材在戏中出现三次:第一次是谢安对郗超的嘲讽,暗指其依附桓温的苟活;第二次是郗超反唇相讥,将药方掷于案上冷笑:“独活者,孤臣也”;第三次则是淝水大捷后,谢安独自展开那张泛黄药笺,指尖抚过“独活”二字时,一滴泪坠入砚台,此刻,多年的子弹正中眉心。

“为君既不易,为臣良独难。”谢安生命最后的梦境,是全剧最具悲剧张力的现代性隐喻。其实,谢安的选择始终伴随着存在的悖论,出仕则须斡旋于权谋,归隐则难逃家国责任。这是魏晋时代所有士人的共同困境,在“入世”和“出世”之间反复纠结,但不管选择哪一条路,都无法实现他们的政治抱负,构建理想的精神家园。如主人公在剧中发出的“归在哪里,归去何处”的诘问一样,对他们而言,身处混乱的时代,一腔孤勇终壮志难酬是他们的宿命。剧中的所有人在梦境与现实双双分崩离析的那一刻,在破碎与感怀的同时,也多了一份释然。桓温在最后一折《梦鸡》上场时,身着血衣铠甲,手持断剑一柄,虽处在阴阳交界,但面目却不甚可憎。他在谢安的梦境中游荡,不禁让我想起宋代刘过的“欲买桂花同载酒,终不似,少年游”。青年时的两人饮酒向天,掷酒高呼:“谢安石当真要独善其身?”而谢安饮尽杯中酒。这份明知不可为而为之的发心之志,伴着不可归的乌衣巷,伴着不可追回的东晋风流,都化作黄土一抷,最终被淹没在这历史的滚滚红尘中。

我感末代枭雄之憾事,悠悠乱世,虽千万人吾往以!