集体记忆、文化传承与个体生命:电视剧《北上》的“复调”微观影像叙事

文 | 陈忆澄

电视剧《北上》源于茅盾文学奖获奖作品的影视转化,选取京杭大运河这一文化符号为叙事蓝本,以两代人的成长与奋斗为主线,深入探讨了时代变迁对个体命运的塑造及文化传承的复杂性。在叙事架构上,该剧融合了宏观历史叙事与微观个体叙事的双重视角,通过对运河沿岸普通人物的细腻描绘,真实再现了社会底层民众在时代浪潮中的生活场景与情感世界,进而深度演绎了家庭伦理与社会变迁相融合的主题内涵。这种叙事模式不仅为个体描摹赋予了宏大的历史图景,更将家庭伦理与社会变迁紧密交织,生动展现了个体命运与时代脉络的交错关系。

一、大运河文化:从地理标志到精神原乡

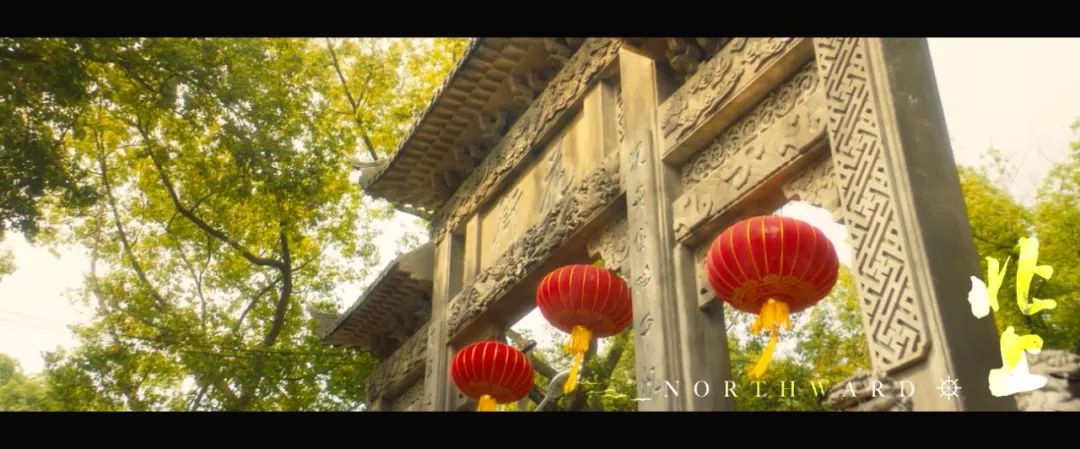

电视剧《北上》以大运河为空间叙事核心,通过具象化场景与文化符号的构建,使大运河从地理标志升华为精神原乡。该剧在叙事架构上,巧妙地将大运河作为贯穿全剧的文化符号,通过“实景复刻”将运河文化的多元性与历史性生动地展现出来。

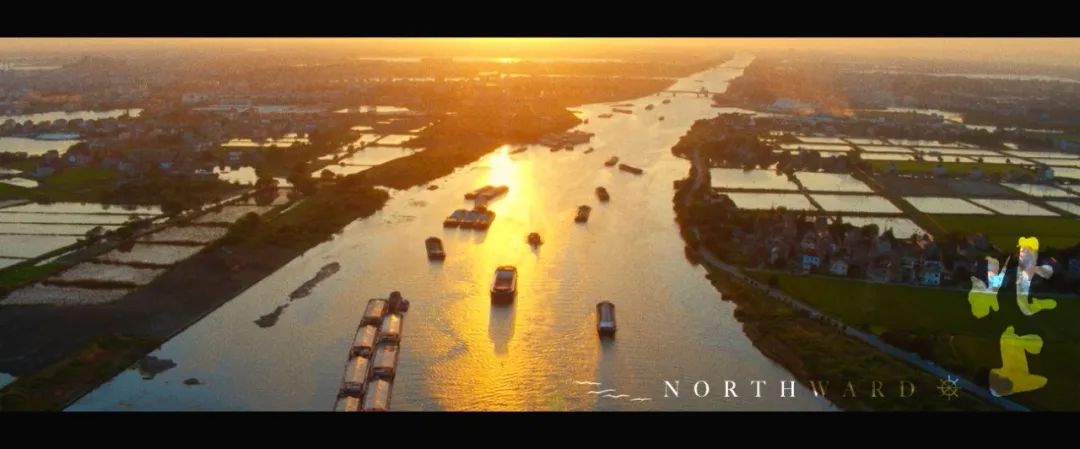

大运河在剧中不仅是地理空间的呈现,更是一种文化空间的构建。空间不仅是物质性的存在,更是社会关系的产物。在《北上》中,大运河作为一个动态的文化空间,承载着丰富的社会关系与文化意义。剧组在昆山、扬州等地取景,展现了6000余件道具,高度还原了20世纪90年代运河畔的生活场景,如青石板路、苏式院落、水上婚礼等,为观众提供了沉浸式的视觉体验。这些具象化的场景不仅再现了运河沿岸的烟火气,更通过评弹、竹雕工艺、长鱼面制作等影像细节传递了非物质文化遗产的生命力,使大运河成为“流动的文化遗产”。

与此同时,大运河在剧中被赋予了丰富的象征意义,成为一种精神符号。符号的意义在于它能够唤起人们的情感与记忆。在《北上》中,大运河作为一种文化符号,不仅象征着历史的厚重与文化的多元,更承载着人物的情感与记忆。剧中运河的兴衰隐喻着传统与现代的碰撞。老一辈人物如谢天成坚守航运事业,却在高速公路与铁路的冲击下陷入困境;年轻一代如夏凤华则带着运河赋予的韧劲北上创业,将“运河精神”转化为互联网时代的拼搏动力。

通过空间叙事与文化符号的构建,《北上》不仅展现了大运河的历史文化价值,更深入探讨了传统与现代、个体与时代之间的复杂关系,为观众呈现了一幅富有深度与温度的时代画卷。

二、集体记忆:从个体怀旧到群体共鸣

电视剧《北上》通过对集体记忆的巧妙建构,实现了从个体怀旧到群体共鸣的跨越。该剧运用“时代符号”与“情感细节”的双重编码方式,精准地捕捉并再现了20世纪90年代的社会风貌与文化特征。剧中对90年代场景的复刻,如诺基亚手机、搪瓷缸、周杰伦歌词刻痕等,不仅唤起了一代人的青春记忆,更通过运河边弄堂生活的细腻描绘,如拍打衣物的声响、邻里共食的温情等,唤醒了更广泛的地域文化记忆。这些细节并非简单的怀旧关联物,而是通过情节的推动与人物的互动,使记忆变得可感可触,让观众在情感上产生共鸣。

在叙事过程中,该剧还通过代际差异的弥合,进一步深化了集体记忆的建构。剧中“花街六子”的童年嬉戏场景,让父母辈观众回忆起自己的青春岁月,而北漂创业的艰辛则引发年轻观众的共鸣。这种跨越代际的情感共振,使大运河成为连接过去与当下的“记忆之河”。正如学者李徽昭所言,电视剧《北上》通过“物质性”场景(如运河码头、船舶)与“技术性”影像(如胶片质感与数码风格的切换),将个体记忆升华为群体共情,最终形成了一种强烈的文化认同感。这种文化认同感不仅增强了观众对剧中人物和情节的代入感,还在更深层次上促进了不同代际观众之间的理解和沟通,使集体记忆在更广泛的社会层面得以传播和延续。

三、圆形人物:从刻板形象到立体人性

电视剧《北上》在人物塑造方面,成功地摒弃了扁平化与脸谱化的创作倾向,通过多维度、深层次的人物刻画,生动展现了人性的复杂性与多面性,使角色形象更加真实、立体,贴近生活的本质。

以谢望和(欧豪饰)为例,其人物性格呈现出鲜明的多面性。表面上,他叛逆不羁,似乎游离于主流价值观之外,但在“偷油救友”这一关键情节中,他重情重义的特质得以凸显,展现出对友情的珍视与担当。其父谢天成(胡军饰)则兼具船老大的粗犷豪放与对家庭责任的隐忍担当,即便在航运业衰落的困境下,仍坚守传统,试图以自己的方式维持生计。这种矛盾性使人物摆脱了“好”与“坏”的简单二元对立,更贴近现实生活中人物性格的复杂性与多样性。

女性角色的塑造同样突破了传统框架,展现出丰富的性格层次。夏凤华(白鹿饰)虽以“假小子”的形象示人,内心却细腻敏感,暗恋谢望和的少女心事与创业时的果敢坚毅形成鲜明反差,这种反差不仅丰富了角色的内心世界,也使其更具真实感和吸引力。马思艺(李宛妲饰)外表柔弱,但在面对家庭困境时,却展现出坚韧的内核,表现出女性在困境中的成长与力量。即使是配角如周宴临(经营衰败餐馆的老板),也通过“瞒住马奶奶中风”的善意谎言,展现了市井小人物在困境中的温情与无奈,使角色形象更加丰满,富有生活气息。

这些角色并非仅仅是剧情发展的功能性存在,而是承载着时代浪潮下个体的挣扎、选择与成长,成为观众反思自身的一面镜子。他们身上所展现的人性复杂性,使观众在观剧过程中产生强烈的情感共鸣,进而引发对自身生活与人性的深刻思考。这种对人物复杂性的刻画,不仅提升了作品的艺术价值,也使其更具社会意义和现实启示。

四、代际传承:从文化基因到精神故土

电视剧《北上》以代际关系为叙事轴线,通过两代人的价值观碰撞与和解,深入探讨了传统与现代的传承问题。在剧中,父辈如邵秉义(知识分子)与谢天成(船工)是运河文化的守护者,他们的困境(如选题过时、航运衰落)映射出传统产业在现代化进程中的阵痛。而子辈的“北上”则象征着对运河精神的创造性转化。例如,夏凤华、谢望和的创业创新,既是对传统的逃离,也是对根脉的回归。这种“地理北上”与“精神还乡”的双向流动,揭示了代际传承的本质:并非简单的文化复制,而是以创新延续内核。

《北上》的代际传承还体现在更深层次的文化基因激活与精神故土的构建上。剧中隐含的第三代文化承继,如马思艺的奶奶坚守淮扬菜手艺,通过食物将家族记忆与运河文化融为一体,体现了传统文化在家庭内部的隐性传承。而青年一代在都市化进程中重新发现非遗价值(如邵星池推广竹雕),则展示了传统文化在当代社会的再生可能。这种传承不仅是技艺的延续,更是精神基因的激活。正如剧中所言:“运河之水终将归海,但精神原乡永不消逝。”这种代际传承的叙事,不仅展现了文化在时间维度上的延续性,也揭示了个体在时代变迁中的文化认同与精神归属。

结 语

电视剧《北上》的成功,在于将大运河这一宏大主题落地为具体可感的人间烟火。它通过文化符号的具象呈现、集体记忆的情感化、多维度的人物塑造以及代际传承的动态演绎,完成了一次对民族精神谱系的深度梳理。在美感体验加速的当下,《北上》以“慢叙事”的姿态提醒我们:真正的文化认同,既需要回溯历史的根系,也需要直面时代的浪潮。正如大运河的奔流不息,传统与创新、个体与时代、记忆与未来,始终在碰撞中交融,最终汇聚成一条滋养民族心灵的精神长河。

作者简介

陈忆澄,中国传媒大学艺术研究院副教授。