一、疯魔摇摆塑造生命永恒,视觉律动构筑时代魅影

江苏第二师范学院助教 莫嘉琦

以先锋探索精神为基底,重塑现代艺术美学秩序的舞蹈剧场《春之祭》,向当前时代铺陈一袭跨越时空的恢弘画卷,在多元流派和谐统一的韵律风貌中追问远在时间之外的故人,为逝去的青春与自由的理想赋予一场狂欢仪式,重新诠释了“祭奠”与“生命”的动态知觉意象。在盛大又激昂的祭献活动中,舞者身体的“疯魔摇摆”充溢在有序与无序图像的交替之间,先驱者时而静立凝眸,时而狂欢高呼。其间,手牵大衣奔跑时构成的圆环仿佛是献祭仪式的舞动幻象,逐渐加速的脚步像是将集体的理想与记忆蓄积,待凝结成为艺术的内在超越,浇灌新时代的民族根脉;而怀抱大衣跃然摆荡以及将其升起的浪漫情境,犹如是先驱者与旧时深沉告别的礼仪,甚至是为迎接即将到来的全新艺术时代献祭自我。换言之,舞者用疯狂的身体运动状态刻画艺术永恒的生命力量,并在故事的结尾,带着热烈的呼吸与心跳来到我们身边,坚定地诉说着永不消逝的艺术灵魂与时代信念,以此鼓励生活在新纪元的青年大胆书写全新自我。

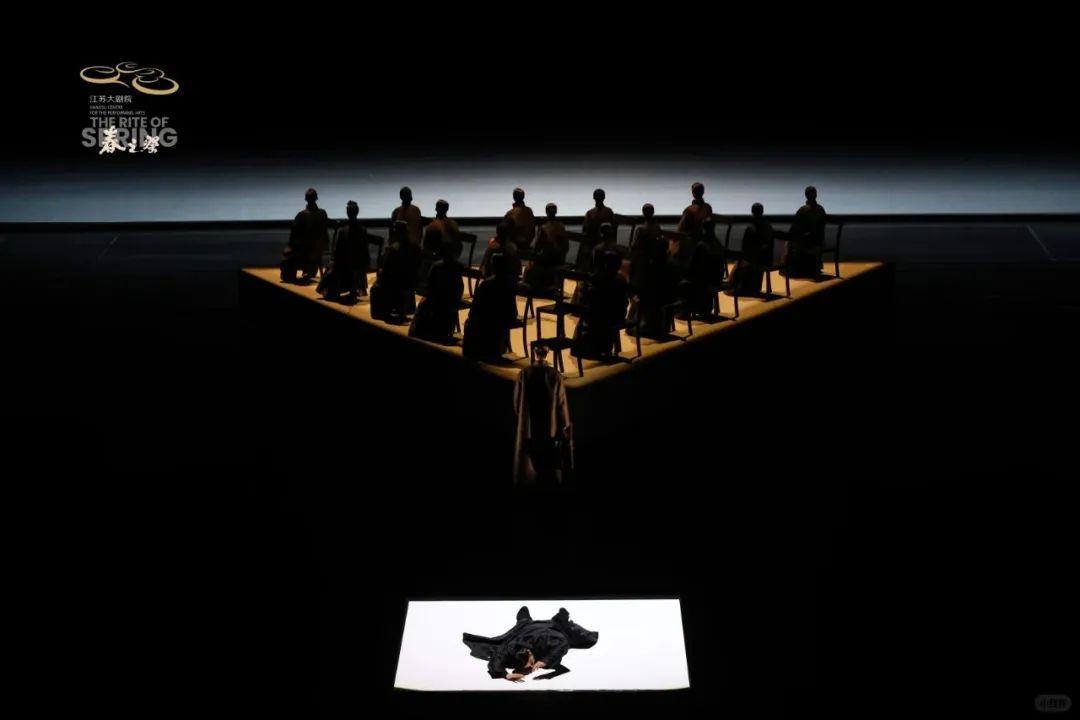

为打造神秘而又庄严的“献祭”殿堂,创作者全程采用素净冷峻的流动光影与旋转的三角平台装置构建诗画意象,飘摇的迷雾与坚实的机械互映交汇,仿佛是梦境中的祭奠仪式宣示着肃穆庄严的内在精神。此外,椅子整齐划一与杂乱无章的形状,皆指代着历史道路上无私奉献的艺术巨匠与无名英雄,寓意舞动仪式是对艺术发展的回溯与追忆。故事伊始,现场的装置、雾霭、色调为观者奠定肃穆压抑的视觉基础,为舞者提供具有“剧场性”与“现场性”的舞动知觉意识,使其获得相对自由的身体行径空间,通过与装置的互动——跨跃、推动、碰撞、支撑等行为运动,描绘复杂的内在心境与时代喧嚣。值得注意的是,“三角形”装置独特的外在形态本身具有矛盾、对抗的情感内驱属性,在剧中亦曾作为轮渡、审判堂、戏台等时空设定元素而出现,甚至作为承载百年史诗与史实事迹的艺术符号,彰显了革命时期的锋芒感,破除审美主体常规舞台视觉感知的同时,为碎片化叙事的舞台表演过程增添知觉延续性。当肩负艺术革命之责的孤独先驱与众人相抗衡,三角装置在视觉感知中变得异常坚固与庞然,直至最后胜利的朝阳照耀,艺术的理想烈焰重生,游子追逐希望的苦痛最终被聚合成光。他们向着朝晖举起双手,揽抱新生的民族智慧,此时余晖洒落,记忆交错、理想交织,艺术文明的长卷终将交托我们书写。

二、狂欢与沉寂

——《春之祭》的仪式重构与文化再生

南京艺术学院2024级研究生 王美宁

1913年《春之祭》颠覆性的艺术表现引起巨大轰动,此后百余年间,《春之祭》的400余次改编,是一个艺术母题的跨时代阐释,是在不同时代的诠释中不断“再生”的生命体,也是对不同历史时期之下文化语境及审美范式的映射......如果说斯特拉文斯基的《春之祭》以远古献祭仪式为原型,探讨死亡与重生的永恒命题;江苏大剧院的《春之祭》则是拓展了这一主题,使其超越原始宗教仪式范畴,进入对艺术以及文化身份的审视。

狂欢作为一种秩序之外的反结构空间,允许暂时脱离与颠覆,“在狂欢中所有的人都是积极的参加者,所有的人都参与狂欢戏的演出。人们不是消极地看狂欢,严格地说也不是在演戏,而是生活在狂欢之中”。斯特拉文斯基的《春之祭》以原始部落献祭为核心,构建了集体无意识下的狂欢化暴力美学;江苏大剧院版《春之祭》则将其转译为当代文化语境中的艺术狂欢,保留集体性,又有着个体展现。舞台作为一个巨大的祭坛,三角平台象征着时代的演进,各艺术家身处时代洪流之中吼叫、宣泄、狂欢献祭。“沙龙狂喜”众人在波德莱尔带领下进入狂欢境界,随音乐舞动。黑色的外套是束缚、脱去后的白色象征着本体文化的追溯以及自我意识的追寻,飘落的气泡或是狂欢下思绪的出走,人群开始围绕三角台奔跑、拍打、吼叫,如祭祀狂欢中的原始冲动,这是艺术家在文化碰撞中的思想狂欢,从理性中释放,唤醒深处的灵魂。

在人类学视域下,祭奠行为不仅是哀悼,更是对集体记忆的仪式化保存。原版《春之祭》中的少女献祭,到江苏大剧院版以林风眠、徐悲鸿等艺术家的留法经历为核心,将“祭奠”转化为对历史创伤的追忆。舞台上的行李箱、汽笛、飞鸟等意象,成为文化迁徙的隐喻,暗喻着20世纪中国艺术家在现代化进程中所经历的“精神献祭”——在传统与异质文化中寻找新生。“呜——”汽笛声伴随着蒸汽,上世纪留洋艺术家轮渡欧洲,追寻艺术理想,满怀憧憬闯入艺术天地;“祭奠与新生”中同样的汽笛声,时代落幕,他们背对着观众,亦是与我们一样与之告别,共同凝望着狂欢后归于沉寂的那个时代与时代留下的“作品”。

狂欢与沉寂,是每个艺术家午夜梦回时的灵感迸发,是无人理解的自我狂欢与投入的忘乎所以。艺术家以身献祭于时代以及心中的艺术,他们站在台下的回望象征着新的开始,而今天的艺术家正是继承了他们的衣钵继续前行。在祭奠中得以再生,在回溯中前行,当他们走下舞台、走进观众,亦是说艺术的新的春天正是当下。