地方与成长

—— 电视剧《北上》的双重叙事

文/吕靖波

根据徐则臣同名小说改编的电视剧《北上》正在热播中,主要角色包括夏凤华、马思艺、谢望和、邵星池、周海阔、陈睿等一批朝气蓬勃、闪闪发光的“90后”,它以京杭大运河为叙事载体,通过多维度的时空交织与人物群像塑造,构建了成长叙事与地方叙事双重主题的深度融合。

一、成长叙事:个体蜕变的温情表达

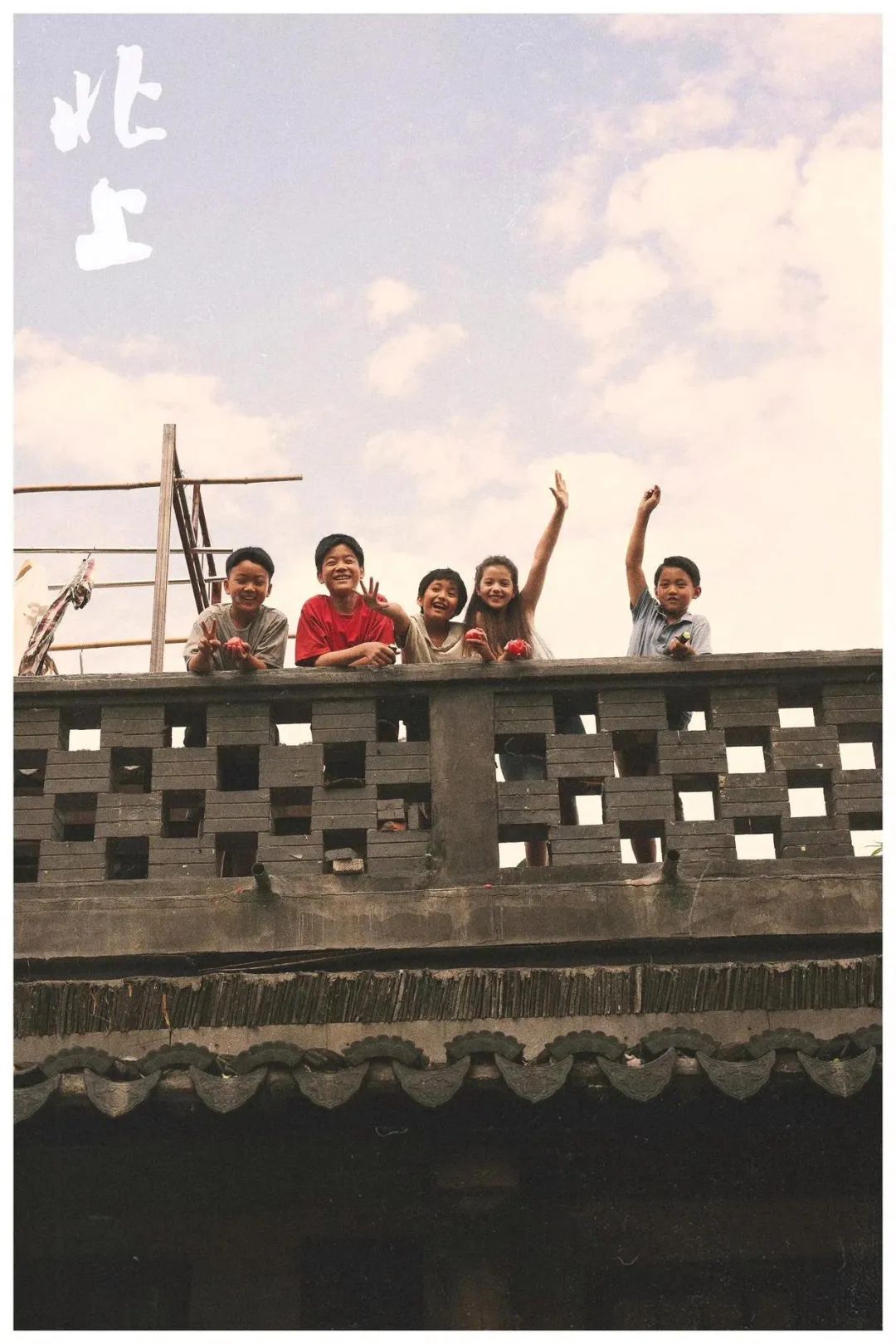

成长是每个人生命中都会经历的过程,无论年龄、性别、文化背景如何,人们都能在成长的主题中找到自己的影子。大院里有6名一起长大的孩子,是花街有名的“小团伙”,为避免角色同质化,每个角色都需要有独特的性格、动机和成长弧线。作为主角的夏凤华与谢望和是这个“小团伙”的中心人物,性格也最鲜明。夏凤华绰号“大华子”,她性格开朗、热爱生活,充满朝气,像野草般自由生长,又如侠客般爱打抱不平,富有正义感。谢望和是花街的孩子王,他与夏凤华在性格上有许多共同点,同时他还是一个执着深情且充满理想主义的年轻人。

为了能够清晰完整地展现这群年轻人的成长过程,《北上》主要采用的是线性叙事,这是一种经典的叙事结构,也是最自然的叙事方式,它娓娓道来,符合人们的日常生活经验。电视剧从一群10岁孩子“合作”偷瓜开始讲述,到接纳大院新成员——马思艺,他们一起玩闹一起“疯”,又一起慢慢长大,再到一块读高三,紧张的学习氛围,巨大的高考压力,青春期的情感萌芽,还有对人生道路的思考,这些都使得观众更容易产生共鸣和情感投射,也能够更加深入地理解6个年轻人的成长历程。

同时,《北上》也不时通过闪回、闪前等打破时间线性的手法,展现角色在不同阶段的成长轨迹与心理变化。当思艺向奶奶抱怨望和总是干出些莫名其妙的蠢事时,奶奶提醒说望和所做的一切都是为了讨好她,而且他从小便是如此。电视随即通过闪回嵌入了望和小时候的糗事,先是他当着小伙伴们的面表演“孙悟空”,手撑彩伞从大桥上一跃而下,结果摔成骨折,住进了医院。在医院里也不消停,为了给小伙伴们演示“科学实践”,他脑袋上缠了铁丝表演“人体避雷针”,结局却是被电晕了过去。无论是逞英雄,还是耍聪明,其实都是望和为了在思艺面前展现自己,这是男孩子在喜欢的女孩面前常见的一种行为策略,目的是吸引女孩的注意,获得她的认可和喜爱,增加自己在她心中的地位。

《北上》还有一处有趣的闪前,李燕调侃女儿大华子如果不努力,又不想干活,将来没人会看得上她,大华子不服气说:“谁说我不会干活的,那马奶奶都说了,油墩子我比思艺炸得好多了。”李燕便顺着她这句话继续调侃道:“那倒是,回头思艺考上名牌大学,望和赚了大钱,开着大奔,特意接上思艺到你的小摊上吃你炸的油墩子……。”这时,大华子眼前浮现出一幅未来画面,打扮高贵的思艺挽着身着燕尾服的望和来到自己炸油墩子的小摊前,望和接过她递来的一盒油墩子,然后拿出一个,体贴地喂给思艺,思艺浅浅地品尝了一口,摇了摇头,望和略带不悦地甩了张百元钞票给了她,说了声“不用找了”,便和思艺双双离开,留下她一个人呆呆地对着阳光检验钞票真伪。这段闪前,将李燕的调侃具象化,唤起的是大华子对未来三人关系的某种焦虑,而冷色调的画面也强化了她内心深处的不安,同时为成长叙事增添了某种喜感。

青春期个体的成长本质是脱离家庭依附、建立独立人格的过程,这个过程往往伴随着许多痛苦的撕裂。但和许多剑拔弩张的成长叙事不同,《北上》始终以一种温情在讲述她(他)们的成长轨迹。就成长题材最常表现的父子冲突而言,在这部电视剧中且不说陈睿与陈泊朋友般的父子关系,即使是望和与谢老大、星池与邵秉义,虽然“挨揍”是日常,甚至“皮带揍断好几根”,但父子之间的冲突始终处在可控的状态下,换言之,《北上》是以和解的姿态去化解冲突,通过父亲形象的“去权威化”完成情感救赎。

二、地方叙事:运河作为地理符号与精神坐标

运河贯穿江苏南北,电视《北上》的地方叙事正是通过运河江苏段展开的。在江苏多元的水文化体系中,运河文化是其核心组成部分之一,它与长江文化、海洋文化等一样都有着举足轻重的地位,对历史、经济和社会产生过深远的影响,是江苏文化的重要象征。《北上》以壮丽的运河景象作为全剧正式的开场镜头,采用的是高空俯拍视角,一方面呈现运河支流如毛细血管般滋养着两岸的人民,另一方面以全景式构图暗喻个体命运将被时代洪流所裹挟。

运河在剧中不仅是地理背景,还是文化符号和情感纽带,更是精神坐标。《北上》所呈现的运河文化首先是历史传承。首集开头是1901年意大利人小波罗考察运河,谢平遥作为翻译陪同并充当向导,黑白影像中两人即将乘着木帆船沿着运河北上;当时光来到2000年,谢望和与运河子弟们及一艘艘干散货轮出现在波光粼粼的运河之上,这样的对比负载着代际文化基因的绵延,也增加了观众对历史连续性的感知,背后是千年不绝的无声的力量。其次,它也是一种互助文化。马奶奶出现中风迹象时,院里妇女组织起临时担架队,以备不时之需,中风后邻里紧急送医,一齐凑医药费和轮值看护;梁海泓要学开大货车,李燕主动承担了望和的一日三餐;思艺遇到了困境,小伙伴们想方设法为她筹钱;而当大华子被骚扰时,望和他们也毫不犹豫地挺身而出。中国人刻在骨子里的善良与仗义,温暖了彼此。最后,《北上》中的运河文化还是包容开放的。混血长相的思艺初来乍到,非但未遇到任何歧视,还很快成为花街的“团宠”;马奶奶是山东人,沿着运河南下江苏并定居下来,但从没有外乡人的感觉;罗之梅不甘于“海阔妈”的角色,要去横店重拾演员的旧梦,身为丈夫的周宴临纵然内心万般不舍却也默默支持。运河河畔的人们来自不同背景,却如亲人般生活在一起,互相接纳,又彼此尊重,这种相处模式正是运河精神包容性和开放性的生动体现。

除了运河之外,电视剧《北上》的地方叙事也不出意料地描绘出江苏丰富的地域文化。包括美食文化,像长鱼面、油墩子和淮扬菜;戏曲文化,如马奶奶唱的昆曲;还有时时出现的刺绣文化;尤其值得一提的是致富文化,江苏人从不讳言对财富的向往和追求,望和在课堂上为徐老师擘画的“刷题营”,畅想着让老师五十岁之前实现财富自由,竟博得了老师的首肯。而望和与华子讨论最多的话题便是“将来要是真发财了……”当马奶奶家遭遇困境时,华子劝思艺当模特:“只要不违法,赚钱越多越光荣。”李燕想经营水上超市,询问梁海泓意见,后者回答很干脆:“只要能赚钱,苦点苦点吧,干!”“君子爱财,取之有道”,可作为江苏人致富文化的注脚。这些根植于地域的文化基因,同样属于《北上》地方叙事的有机部分。

电视剧《北上》的热度还在不断地攀升,花街大院里少男少女们的悲欢离合依旧牵动着亿万观众的心,不断满足着人们的审美期待。从某种意义上说,在大院题材的成长叙事中,以《北上》等为代表的当代电视的温情表达正超越传统的煽情逻辑,转而通过生活流的细腻描摹,追寻着“运河——江苏——中国”的文化轨迹,开启了一个既能承载集体记忆、又能激活个人情感的“温暖共同体”。

作者简介

吕靖波,江苏师范大学教授,《江苏师范大学学报(哲社版)》执行主编,江苏省艺术评论学会副会长,徐州市文艺评论家协会副主席。