在板桥的竹影里,照见当代知识分子的精神困境

文 | 郁果

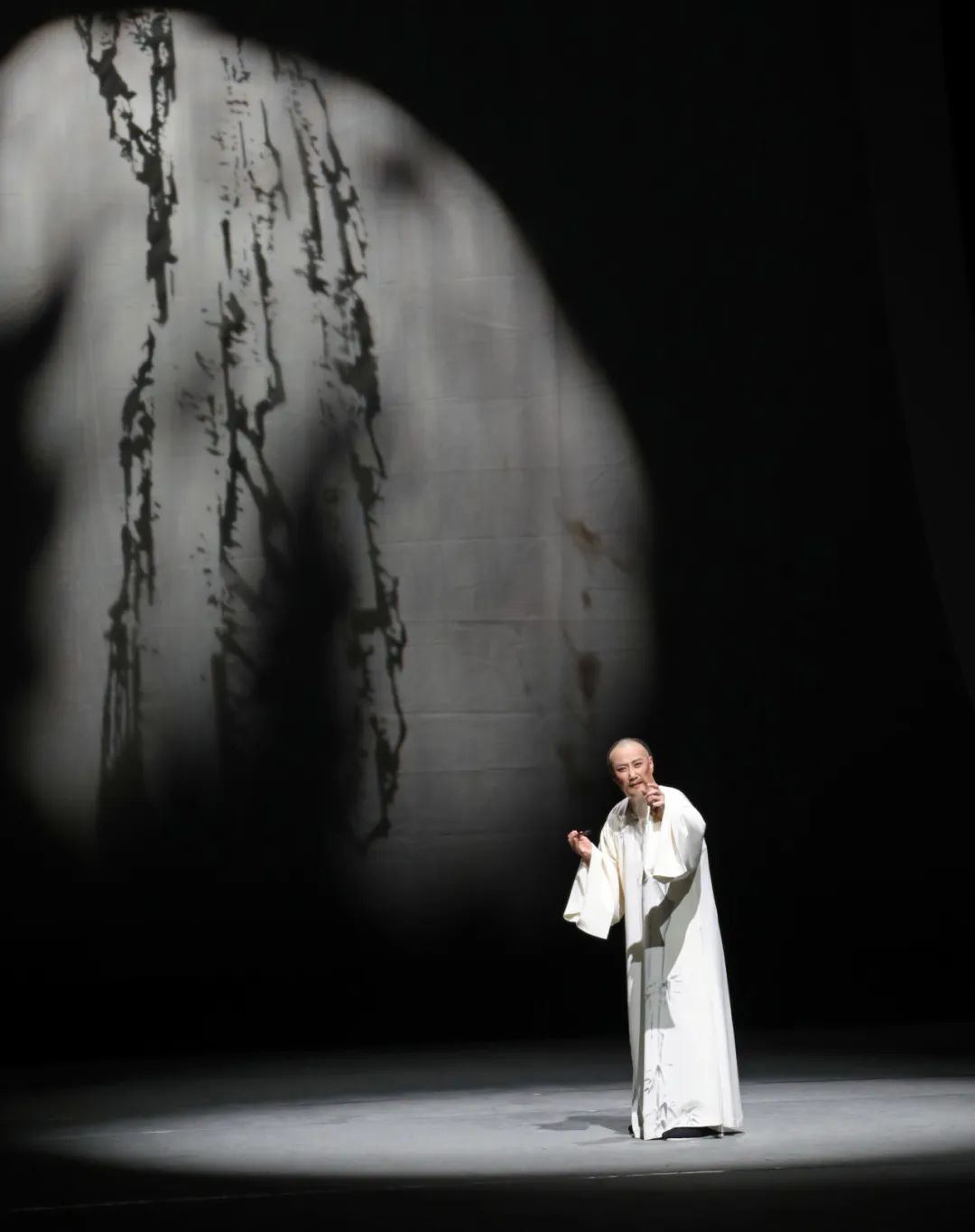

扬剧《郑板桥》以独特的艺术视角,在传统戏曲的程式化表达与现代人文关怀之间架起桥梁,让这位“三绝诗书画,一官归去来”的历史人物,在板鼓与丝弦的碰撞中重获新生。在扬剧《郑板桥》的舞台上,一丛丛水墨般的翠竹在光影中摇曳,仿佛郑板桥笔下的墨竹跃然眼前。这不仅是一部关于清代文人郑板桥的传记式戏剧,更是一面照见当代知识分子精神困境的明镜。在传统与现代的碰撞中,在理想与现实的撕扯下,郑板桥的形象超越了历史的尘埃,叩击着每一个现代人的心灵。

在当代戏曲现代性转型的浪潮中,扬剧《郑板桥》以其独特的文化姿态完成了一次传统文人精神谱系的剧场重构。该剧通过对清代文人郑板桥艺术人生的诗化演绎,在历史文本与当代语境的裂隙间,构建起具有多重阐释维度的文化诗学空间。这种艺术实践不仅延续了中国戏曲“以歌舞演故事”的美学传统,更在文化记忆的再生产过程中,实现了知识分子精神原型的符号化转喻。

一、文人风骨的当代诠释

郑板桥的“怪”,在剧中得到了淋漓尽致的展现。他不媚权贵,不随流俗,以竹为师,以民为本。这种“怪”不是故作姿态,而是一种坚守本心的精神品格。在当代社会,这种品格显得尤为珍贵。当我们看到郑板桥宁可卖画为生也不愿同流合污时,不禁想到当下一些知识分子在利益诱惑前的迷失。剧中的郑板桥始终保持着文人的气节与风骨。他为民请命,不畏强权;他清贫自守,不慕荣华。在物质主义盛行的今天,知识分子的精神家园正在遭受前所未有的冲击。郑板桥的形象,恰如一剂清醒剂,让我们重新思考知识分子的社会责任与精神追求。舞台上一幅丈二宣纸悬垂如瀑,演员以水袖作笔,在虚拟的纸卷上挥洒泼墨。这种极具现代感的视觉表达,暗合郑板桥“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”的艺术哲学。当主角唱出“咬定青山不放松”时,程式化的云步突然化作嶙峋怪石的形态,将文人画中的“丑石美学”转化为动态的戏曲语汇。县令断案场景中,传统的官袍玉带被刻意简化,代之以一袭墨色长衫,暗示着士大夫精神与官场规则的内在角力。

二、艺术与现实的永恒困境

郑板桥在艺术与仕途之间的抉择,折射出知识分子永恒的困境。他既想通过仕途实现济世理想,又不愿放弃艺术追求。这种两难选择在当代知识分子身上依然存在。我们看到太多人在现实压力下放弃了最初的理想,在功利主义的浪潮中随波逐流。剧中郑板桥最终选择了回归艺术,这既是一种无奈,也是一种坚守。他用画笔描绘民间疾苦,用诗歌抒发胸中块垒。这种选择对当代知识分子具有重要的启示意义:在现实困境中,我们是否还能保持对理想的执着?在物质诱惑面前,我们是否还能守住精神的底线?

在当代戏曲舞台上,郑板桥的艺术形象早已超越历史人物的单一维度,成为解码中国传统文人精神密码的文化符码。扬剧《郑板桥》以当代知识分子的审美自觉,将这位“康熙秀才、雍正举人、乾隆进士”的传奇人生,淬炼成一曲关于士人精神困境与价值突围的现代寓言。当舞台上的水墨氤氲与板鼓铿锵交织,一个关于知识分子的永恒命题在剧场空间中悄然复活——在道统与政统的夹缝中,在笔墨与稻粱的撕扯间,如何安放那颗“一枝一叶总关情”的赤子之心?

三、传统精神的现代启示

郑板桥的民本思想在剧中得到了充分展现。他关心民间疾苦,体察百姓生活,这种情怀在当今社会依然具有重要的现实意义。在快速发展的现代社会,我们是否还能保持对普通民众的关怀?在追求个人成功的同时,我们是否还能心系天下苍生?剧中的郑板桥形象,为当代知识分子提供了一个精神参照。他的坚守与担当,他的清贫与傲骨,都是对现代人的一种精神启示。在这个价值多元的时代,我们更需要这种精神品格的指引,需要这种文化基因的传承。舞台中央那株以水袖勾勒的墨竹,既是郑板桥艺术人格的物化象征,更是中国知识分子精神图谱的视觉转译。当主角以“眼中之竹—胸中之竹—手中之竹”的三重变奏演绎艺术创作论时,暗含的正是知识分子在理想、现实与表达之间的永恒困境。县衙公堂上那件褪去锦绣的墨色长衫,在程式化的官袍阵列中犹如精神孤岛,暗示着士人身份认同的分裂:当“修齐治平”的政治抱负遭遇“些小吾曹州县吏”的现实窘境,知识分子的精神骨架如何在理想主义与犬儒主义的张力中保持直立?

在扬剧《郑板桥》的舞台上,我们看到的不仅是一个历史人物的艺术再现,更是一面照见当代知识分子精神世界的明镜。郑板桥的形象穿越时空,叩击着每一个现代人的心灵。在这个物质丰富而精神贫瘠的时代,我们更需要这种精神的指引,需要这种品格的传承。让我们在郑板桥的竹影里,找回知识分子的精神家园,重塑当代文化的精神品格。在文化消费主义甚嚣尘上的当代剧场,《郑板桥》的创作实践提供了一种抵抗性的美学方案。它既非对传统文化的怀旧式凭吊,亦非后现代式的解构狂欢,而是通过文人精神原型的戏剧化重述,搭建起传统与现代的对话平台。这种文化诗学建构,不仅延续了扬剧“大俗大雅”的艺术品格,还在更深的层面,通过对一位清代文人艺术家的当代诠释,展现出传统文化在解构与重构之间的创造性转化。当舞台上的水墨意象与数字技术相遇,当古老的戏曲程式与现代剧场语汇碰撞,一场关于传统文化命运的实验在剧场空间中悄然展开。

(文章原载于“运河文艺评论”微信公众号2025年2月13日)

作者简介

郁果,扬州大学文学院在读博士,扬州市文艺评论家协会会员。