当代苏绣审美特征探析

——以姚建萍刺绣艺术品牌为例

文 | 唐鹏

苏绣,起源于苏州,为中国四大名绣之一。苏绣自产生以来,由农耕时代“家家养蚕,户户刺绣”的“民间绣”,发展到有闲阶级自娱自乐的“闺阁绣”,再发展到为官宦府第绣制官服的“宫廷绣”......在两千多年的发展历程中,苏绣的技法与审美风格不断演变。宋代,产生了模仿文人画的“画绣”;明代,苏绣进一步受到文人影响,带有诗情画意的韵味;清末民初,沈寿将西方素描、油画、摄影艺术的明暗关系和色彩处理方法运用到刺绣中,创成形神兼备的“仿真绣”;20世纪初,杨守玉又创立“乱针绣”。当代,苏绣在继承传统的基础上,在题材、技法、色彩以及呈现方式上都更加丰富多元,不断突破其审美边界,展现出新的审美特征。

被誉为“苏绣皇后”的姚建萍,在继承苏绣两千多年来积淀的技法与手法基础上,不断探索原创设计的苏绣作品,实现了传统苏绣从创作主题、表现形式到作品风格的创新性突破,并探索形成了独特的“融针绣”,引领着当代苏绣的发展。“姚建萍刺绣艺术”品牌是姚建萍于1998年创立的苏绣高端艺术收藏品牌,试图在传承中创造以绣文化为核心的卓越东方美学品牌,目前已成为全国刺绣艺术领域最具影响力的品牌之一。2010年,“姚建萍刺绣艺术”品牌旗下生活美学品牌“姚绣”成立,品牌以苏绣为核心,传承为使命,设计为方法,将工艺美术的媒介与形式拓宽,探索非遗回归生活的理想方式。“姚建萍刺绣艺术”与“姚绣”各有千秋,相辅相成,全面、立体的展现了苏绣艺术家姚建萍的审美理念,同时,也折射出当下苏绣的审美特征。因此,本文将以“姚建萍刺绣艺术”品牌为例,探讨当代苏绣的审美特征。

图1 姚建萍刺绣艺术 《银红巧对》

一、“精细雅洁”的审美延续与再生长

明代王鏊在《姑苏志》中写道:“精细雅洁,称苏州绣”。林锡旦在《刺绣》一书中阐述:“精细,谓精致细密,是苏绣的基本要求。精致是工美的情趣,细密是思辨的精微。雅洁,谓雅致纯净,是苏绣的艺术表现。雅致是风雅的意趣,纯净是脱俗的洁净”。苏绣这种“精细雅洁”的美学特色产生于苏州特定的人文地理环境,自明代提出以来传承延续至今,并在当下得到新的发展和阐释。

精细,既是苏绣技艺的反映,也是一种审美观念。历史上,庄子第一次揭示了技艺本身所具有的独立的审美价值,认为高超技艺本身值得欣赏。《考工记》提出了“材美工巧”的审美观念,《礼记》对手工艺提出“功致为上”的要求。当下苏绣的“精细”较之传统,更让人惊叹,不仅针法种类繁复、精细,其运用更是灵活多变,正重新定义着当下的“工巧”。姚建萍的“融针绣”就是“精细”的当代诠释,将“平针绣”“仿真绣”“乱针绣”丝理与画里互用。它不仅是一种刺绣方法,更是文化理想、创新理念的体现,让苏绣的精细没有止步于针法的绵密细致,同样包含对绣稿的深刻领会与精准传达。姚建萍创作的人物绣,将针法的精细发挥到极致,在《父亲》的创作中,用打破传统的3根丝线打底,在表现汗珠时用1/128的超细丝线来处理,绣面最多处层叠绣制30多层,作品共耗费1亿多针。其“融针绣”代表作《江山如此多娇》充分展现了当代苏绣的精细,作品灵活运用了擞和针、散套针、缠针等十几种针法,采用平乱交融,长短不一的绣法。为表现远处、中景、近处不同山体的质感,创新地用1-4根不等丝线合成一股分别绣制;在绣江水时,用乱针纵横交叉、打籽、三角乱针的手法表现水花四溅的激浪,用平针绣平静的太湖水,用横丝理的小乱针使两者完美过渡,最终将所有景物完美融于一体。

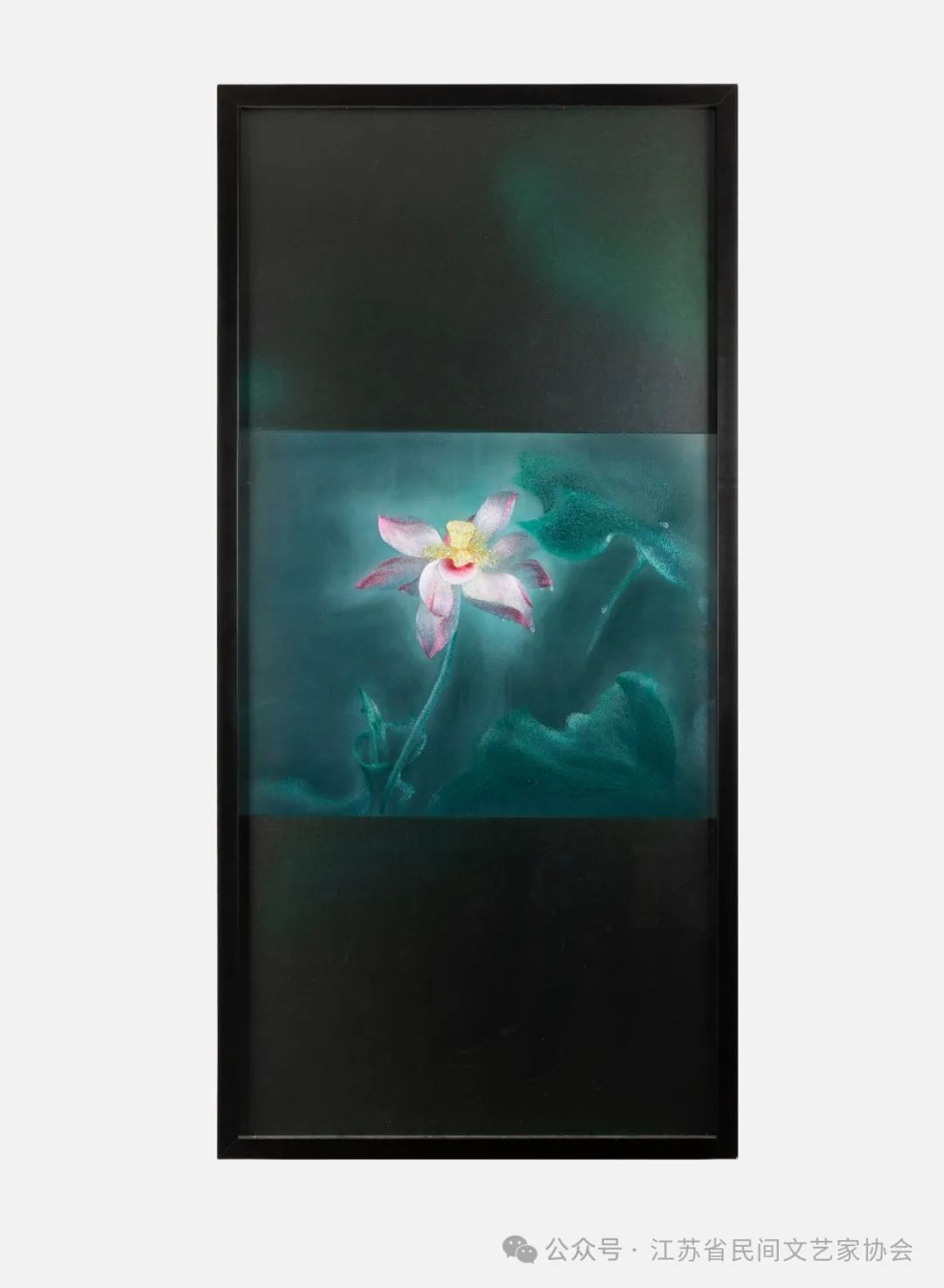

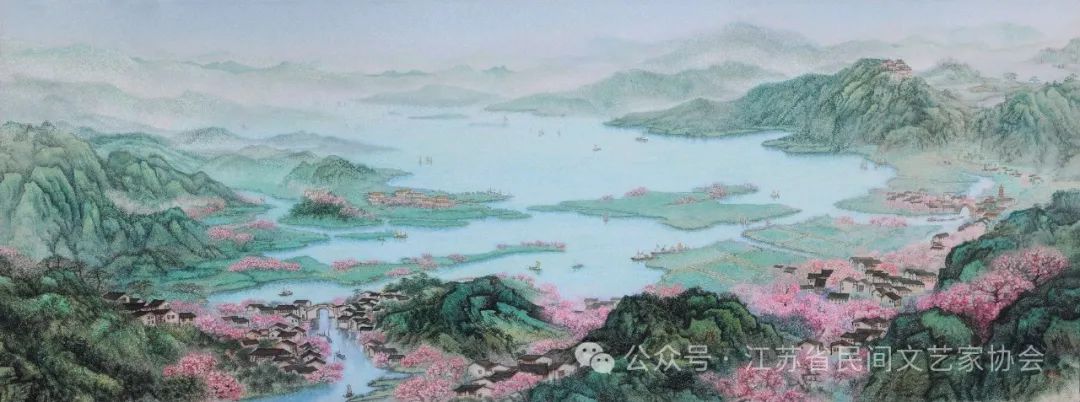

苏绣“雅洁”特色的形成,一方面来源于吴文化方面的熏陶,一方面得益于自宋代便兴起的文人雅士参与到苏绣欣赏品的创作与评论中,明代,包括“吴门四家”、徐渭、董其昌等都非常青睐苏绣,同时也来自苏绣丝线本身所具有的丝光感。当代苏绣艺术家们继承了这种文人趣味的雅文化,追求写意、自然,高雅脱俗、古淡天真,同时也在“雅洁”方面进行着新的尝试。在题材与素材方面,不局限于传统文人画、花鸟种类等,“姚建萍刺绣艺术”团队设计出包含更多江南元素的原创山水作品,《春早江南》就是其中的杰作,“姚绣”品牌的《江南一回》则精选了具有“江南气质”的代表风物,通过一盘藕片、一池青松、一汪锦鲤构建起江南的雅致与意趣。在传统题材方面,艺术家们则根据当下新的审美趋势,通过创新设计、色彩、针法等变化,展现出新的“雅洁”。作品《银红巧对》是姚建萍团队与画家吴越晨合作的传统牡丹题材,但作品在构图、配色、针法、求光等方面打破传统牡丹样式与绣法。银红两朵牡丹姿态各异,一只热烈一只淡雅,太湖石元素与留白的构图让整副作品更文雅有层次,叶片的色彩层层递进,花瓣则采用小乱针和平针结合,通过调整排针方向、线的粗细和透底等手法让其更加逼真、有光感,打造出一幅生机勃勃的牡丹图(图1)。与艺术家钟文刚合作的作品《荷光掠影》系列巧妙运用光影与虚实结合,用写意的针法和缜密的丝光打造出一幅清荷图。光线的折射,让荷花呈现出不同的空间的立体感,作品看似粉画、水彩画,但又别出心裁,朦胧的背景烘托出红荷的秀美和婀娜(图2)。

图2 姚建萍刺绣艺术 《荷光掠影》系列之一

二、时代主旋律题材创作中的美学探索:壮美与优美

时代主旋律题材作品是当代苏绣创作的新方向,有别于传统题材,其以讴歌时代、展现祖国大好河山、反映民族精神为主题。在这一题材的开创与探索上,姚建萍无疑是最杰出的代表,她在探索苏绣艺术的过程中体悟到,当下创作理念需要更加贴近时代、服务人民,更好地融入到新时代文化复兴的伟大进程中。2009年,“姚建萍刺绣艺术”团队创作的大型原创作品《和谐——百年奥运中华圆梦》开启了这一题材的创作,之后,又创作出《江山如此多娇》《丝绸之路》《初心盛放》《锦绣江南》等优秀作品。题材的扩展极大丰富了作品表现形式与内容,也不断突破着苏绣艺术的审美边界,让艺术家能在更大的美学范畴(壮美与优美)中思考创作,作品中那些壮丽的山河、雄伟的建筑、刚毅的人物、温婉的江南景色等意象,充分诠释着祖国的历史之美、山河之美和文化之美。

图3 姚建萍刺绣艺术 《锦绣河山》

壮美和优美是中国古典美学的两大基本类型,最早可以上溯到《易传》的“阳刚阴柔”思想,也就是阳刚之美和阴柔之美。上文论述的“精细雅洁”的审美特征大体属于优美的范畴,时代主旋律作品最大的特点则是引入了“壮美”这个美学范畴。说到壮美,可以是一种外部形态的雄伟壮阔,也可以是刚毅坚强的内在精神,我们可以用巨大、恢宏、雄浑、广阔、壮丽、气势、庄严、苍劲、伟大、刚毅、悲慨等词来形容壮美。能够引起壮美的原因在于数量和力量,包括自然界中高大雄伟的山川、浩瀚的大海,社会生活中气势恢宏的长城、高大的建筑、充满坚毅品格的人物等,而这些也正是时代主旋律作品中所呈现的元素与意象。“姚建萍刺绣艺术”的第一个突破是扩大了这类作品的尺幅,大部分作品都超过了3×1.5m的尺寸,《锦绣江南》达到了7.25×2.81m,《锦绣长江》更是达到了16.5×4.45m,这种巨大尺幅的呈现,本身就给人一种雄伟壮丽的审美感觉。第二个突破则是运用“融针绣”精准表达出“壮美”意象。作品《江山如此多娇》画面由三峡景象、太湖水、长城、旭日组成,象征着伟大中华民族海纳百川,百业兴旺,蒸蒸日上的繁荣昌盛景象,绣制过程中根据画面需要不断变换针法,使山峰更坚挺,长城更雄伟,展现出宏大磅礴的气势。作品《锦绣河山》以黄河壶口瀑布、长城为主要元素表达自强不息的民族精神,运用叠、堆、垫、薄、稀、疏等针法变化演绎出一副气势万千、波澜壮阔的锦绣画卷(图3)。《丝绸之路——西出长安》使用赭红色为主色调,运用虚实结合、平乱结合塑造建章宫和张骞等景物与人物,打造苍茫雄浑之势与历史厚重感。

图4 姚建萍刺绣艺术 《初心盛放》

中国古典美学中的壮美和优美,不是对立的,而是相互渗透、相互统一的。姚建萍的创作很好的统一了两者。作品《初心盛放》以中共一大会址、上海陆家嘴建筑和玉兰花为主要元素,同时融合了江南文化的婉约、红色文化的激情和海派文化的包容,厚重的建筑群采用了虚化朦胧的手法,洁白秀美的玉兰花则盛开铺满了整个画面,成功把“壮美”和“优美”融合在同一个意象和作品中(图4)。作品《锦绣江南》则以江南文化、运河文化为主题,用“融针绣”表现出气势宏大又极具江南温婉的画卷(图5)。

图5 姚建萍刺绣艺术 《锦绣江南》

三、再看苏绣审美中的“雅”与“俗”

从起源上看,苏绣属于民间艺术。在以“雅俗”为关键词的中国传统艺术叙事中,民间艺术因其匠气、俗气而受到贬抑,被视为处于社会文化和美学底层的所谓“下里巴人”层次的文化,常常用“稚拙”“朴素”甚或“原始”“粗陋”等词形容和评价民间艺术的美学特征。西方美学话语同样贬抑民间艺术,黑格尔认为民间艺术根本算不上艺术。究其根源,一个重要的理由是认为民间艺术没有脱离日用。不过,纵观苏绣发展史,其早在宋代时,就出现了模仿文人画的“画绣”,进入到存粹的审美领域,并在之后一千年中,一直走在“雅化”的道路上,至当代,由于社会经济的快速发展和社会分工的日益精细,苏绣已基本脱离日用,成为具有独立审美价值的艺术品。另一方面,在提倡“艺术生活化,生活艺术化”的当代美学观念中,人们也已经放弃在审美与生活之间设置距离,逐渐消除这种审美偏见。“姚绣”正是这样一种生活化,但依旧带着艺术的审美和品味的苏绣品牌。它涵盖了美学产品、美育教育、家居生活、跨界合作等内容,设计出一系列生活美学产品,包括苏绣配饰、围巾、文创等(图6),同时还与腾讯、宝马、百度、花木深等不同生活领域品牌进行跨界合作。2023年为体育赛事“苏迪曼杯”设计的简约文雅的《苏州印象》团扇,再次让苏绣破圈融入大众日常生活。

图6 姚绣 《蝶衣》系列 苏绣腕表

经过千年“雅化”的苏绣,通过沟通东方与西方,遥接古代与当代,已呈现出多元化审美风格,在凸显苏绣独有的丝光美的同时,包含不同历史时期文人雅趣、宫廷艺术风格、民间艺术审美特征以及西方艺术理念。在当下苏绣创作中,“雅”与“俗”已不那么泾渭分明,在诸多审美元素相互渗透、相互转化下,“雅”与“俗”的界限趋于模糊。实际上,随着人们审美情趣的不断提高与多元化,苏绣创作应辩证地看待“雅俗”,批判性地反思社会的文化精神,真切地思考当下生活,关照多元审美价值,创造满足人们多样化审美需求的苏绣艺术。值得关注的是,作为传承了两千多年的民间艺术,传统苏绣关联着人们过去的情感记忆与审美趣味,蕴含着丰富的民间文化与审美价值,应注重其挖掘与转化。正如作为民间艺术中最突出的审美特征“认同性审美”和“以吉祥为美”,往往能在当下引起群体性的审美共鸣,产生最强烈的审美体验。“姚建萍刺绣艺术”运用柿子这一传统代表吉祥寓意的意象创作出畅销文创摆件《柿柿如意》和精品《林红柿繁图》,后者设色清雅,构图饱满,既有文人艺术中讲究淡雅、虚实结合的成分,也有民间艺术中追求饱满丰富的元素,巧妙运用多种针法惟妙惟肖地表现出不同形态的柿子,以及柿子和叶片之间色彩浓淡的变化,自然天真,极富意趣

四、结语

苏绣历经两千多年的发展呈现出丰富、复杂的审美特征,但由于民间艺术长期受到的审美偏见,以及传统手工艺的传承以口传心授为主等原因,苏绣至今仍缺乏系统完整的审美话语体系,正如冯骥才所说:“过去我们判断民间艺术美不美,往往依据的是精英文化的标准。这样我们不但只接受了民间艺术很小的一部分,而且看不到民间艺术中的文化美,也就是民间审美的文化内涵”。因此,苏绣亟需构建属于自己的审美话语体系,但由于其同时包含精英文化和民间艺术的审美特征,使得构建更加复杂。2014年习近平总书记在文艺工作座谈会上指出:“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神”,笔者认为这是苏绣总结过往审美经验,构建审美话语体系的契机,艺术家们也应从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材、挖掘审美,完成苏绣在新时代的创造性转化与创新性发展。

(文章原载于《上海工艺美术》2025年第一期)