与角色并肩的瞬间

为表演捧腹或动容的时刻

还有主创们创作过程时的真诚

都成了比台词更动人的记忆

窗内窗外,照见挣扎与救赎

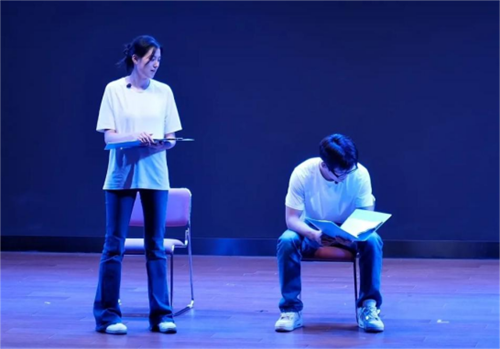

10月30日晚,南京市文联小剧场内,《他的一只脚已经伸出窗外》聚焦于自我接纳与现实和解的深刻主题,以锋利的笔触刺破现实表象。

两幕交织的故事,将“科技异化”与“自我迷失”的当代困境,藏进台词与细腻的情感表达中。

在剧组演后谈中,编剧、导演苏小童坦言自己是矛盾内耗的人,写戏既是自我勉励,也希望传递“不自我否定、接纳自己、与现实和解”的核心观点,引发观众共鸣。

有观众肯定苏小童对学生情绪的敏锐捕捉,认为她是“有温度的老师”。还有观众认可演员表现,提到学生表演的完成度和契合度高,为剧本注入新诠释。

古韵新编,暗藏玄机与锋芒

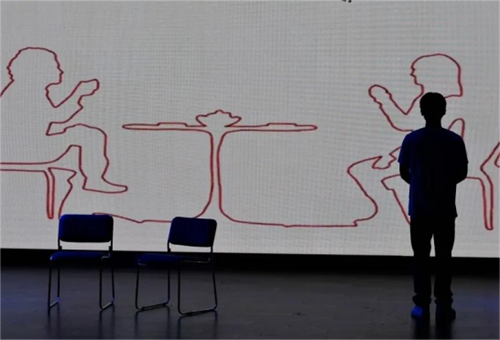

11月1日午后,南京江北图书馆定山剧场迎来《骡》的登场。

布衣刘邦的深谋、樊哙的直率、红笼“神兽”的悬念,在王一鸣、都毕里海等演员的演绎下层层递进。骤雨、墨云、祭台的意象交织,将一场“以骡诳民”的戏码演得张力十足。

编剧、导演邓浩宇以古喻今,在历史的褶皱里藏下人心的博弈,让传统故事迸发别样活力。

在演后谈环节,编剧邓浩宇谈及自己的创作初衷。他说,在看了《史记》后,受老师讲《三国演义》启发,认为中国戏剧应有自己的文化理念,创作遵循中国古韵的本子,于是创作了发生在长江流域的架空单元剧《骡》。他希望以此体现古人在兵荒马乱的年代苦中作乐,在失败中成长的故事。

现场一位观众分享了观看感受。在此之前他认为在电视上看剧即可,但到了现场,他才体会到在道具不丰富的情况下演员表演的张力,决定以后有机会多观看此类话剧。

这体现了现场演出的独特魅力,在更多人的心里种下了戏剧的种子。

寻觅故事,遇见自我与真实

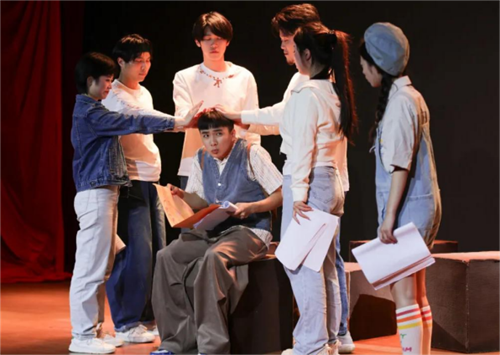

11月2日的南京市文联小剧场,《不会讲故事的多比》为周末添了一抹童真与治愈。

在“故事至上”的斯多瑞岛,男孩多比踏上寻找故事树的旅程,高鼎、徐诗洋等演员用鲜活的演绎,将“寻找故事”变为“遇见自我”的修行。

编剧、导演邱驿迪以温暖笔触,告诉每一位观众:最动人的故事,从来藏在真实的生命碎片里。

提到剧本的创作起点时,编剧、导演邱驿迪坦言这源于一次独特的“自我表达”——此前因追求完美、创作常遇瓶颈的她,决定“直面创作中的困境”,以“写不出来故事的故事”为核心,将自己创作时的思考、纠结融入剧情,让剧本与个人经历形成奇妙“互文”。

有观众提问:为何用演员模拟“风、树、树叶”,而非背景音?

导演表示,这是为了贴合“多比的孩子视角”——在孩子的世界里,万物都充满灵动感,用演员演绎能让奇幻感更鲜活,也让整场戏始终围绕多比的视角展开,保持叙事统一性。

一位从事亲子教育的观众,被剧中“妈妈角色”与亲子关系的细腻呈现深深触动,直言“这不只是一场表演,更让我思考如何与孩子实现真正的互相理解,情感表达特别戳心”。

问答结束后,饰演“多比”的演员分享了角色挑战:自己本是“大大咧咧”的性格,却要演绎“细腻忧郁的多比”,过程中与导演多次深入沟通,不仅突破了自我,更对“角色塑造”有了新理解。

最后,导演的一句“感谢相遇,感谢相似性”,更让现场满是暖意——正因创作者与观众都带着真诚,才能在戏剧中找到深度共鸣。

畅叙巧思:一场灵感火焰的接力

11月2日14:00,剧本工作坊活动在南京江北图书馆(新馆)多功能报告厅开展。

江苏省戏剧文学创作院的王静怡老师,以自身创作经历为引,拆解“灵感燃熄与重生”的密码,与在场创作者探讨“要我写”与“我要写”的矛盾共生,让创作的本质在交流中愈发清晰。

在交谈过程中,王静怡说自己的灵感来源主要是个人经历与困惑和非人类性新闻。同时,她分享了对“戏剧是把人的灵魂架在火上烤”的理解,认为这其实是在创作过程中考问自己的价值观与底线,核心是自我表达。

经典回声:在朗读里触摸剧本的灵魂脉络

11月2日14:00,剧本朗读会在南京江北图书馆(新馆)多功能报告厅开展。

当《玩偶之家》的台词在空气中响起,娜拉的觉醒穿越百年,与我们当下的困惑紧紧相连。这不仅是一次对经典的重温,更是一场关于独立、成长与选择的青春共鸣。

戏剧制作人冯圆带领观众用声音触摸经典,让这部跨越世纪的作品,在青年群体中引发新的思考,也让戏剧的影响力跳出舞台,延伸至更广阔的思想领域。

这些片段像拼图一样

与第一周的经典回响渐渐咬合

让整个戏剧展演活动的轮廓愈发清晰