“我出生在南京东郊,祖父、父亲、叔叔都在南京经过商,我从小数度进城,对门西熟得不能再熟……”8月22日下午,86岁著名作家庞瑞垠携抗战题材新作《补天裂》,与来自江苏省13个地级市的150余名文学少年代表齐聚南京凤凰广场,畅聊创作背后的故事与心得。活动由南京市作协和江苏凤凰文艺出版社共同主办。

86岁庞瑞垠对话文学少年。 南京日报/紫金山新闻记者 王峰 摄

长达37万字,南京抗战文学“添新”

始于上世纪50年代,至今已发表、出版文学作品超过一千万字;《早年周恩来》荣获中宣部“五个一工程”奖,《逐鹿金陵》入围第四届茅盾文学奖;“秦淮世家”三部曲被誉为南京近百年文学史上的重要作品之一,获紫金山文学奖……作为江苏文坛当之无愧的常青树、不老松,庞瑞垠笔耕不辍七十载,留下辉煌的创作业绩。

在本该安享晚年的年纪,庞瑞垠却以惊人的毅力和执着伏案执笔,最终捧出长达37万字的抗战题材《补天裂》。这部小说也被86岁的他看作是自己的封笔之作。

小说以抗战时期南京及其周边地区的抗日斗争为背景,以两个年轻人从两小无猜、青梅竹马,到砥砺风雨、捐躯报国的成长故事为主线,塑造了一系列或挺身杀敌、或潜行敌后,不畏艰险、舍生忘死,投身民族救亡的南京市民群像,并以历史场景与地域文化的交融共生,展现了南京这座城市的坚韧品格。

“这是一位老作家对本土文化的深情回望,更是一部致敬历史、致敬时代的诚心之作。”小说出版后,受到读者和专家的一致好评。

庞瑞垠。主办方供图

中国报告文学学会常务副会长梁鸿鹰认为,小说站在当今世界的角度来认识战争,它能让读者从人生经验出发,从南京这座城市的历史文化出发,从而认识南京在抗战中的特殊地位。

“《补天裂》弘扬了南京各界人士共赴国难、视死如归的民族气节和民族大义。”南京大学资深教授丁帆认为,近几十年的长篇小说创作中,描写南京沦陷后社会生活题材的好作品并不少,其笔墨大多集中在对南京的磨难、悲伤、痛苦与死亡的书写上,很少有人涉足对南京人坚忍不拔、不屈抗争深度性格的描写,《补天裂》写出了一部具有南京人性格特征的民间抗战史诗。

值得一提的是,书中大量呈现了南京上世纪三四十年代的风俗画、风情画和风景画,将南京抗战历史与城市文化和风土人情相结合,散发着浓浓的“南京味儿”。“这是南京抗战文学在题材上的重大突破,书写了抗战时期的南京精神,为江苏文学的革命历史题材创作提供了有价值、有意义的范本。”南京市文联党组书记、常务副主席陈政表示。

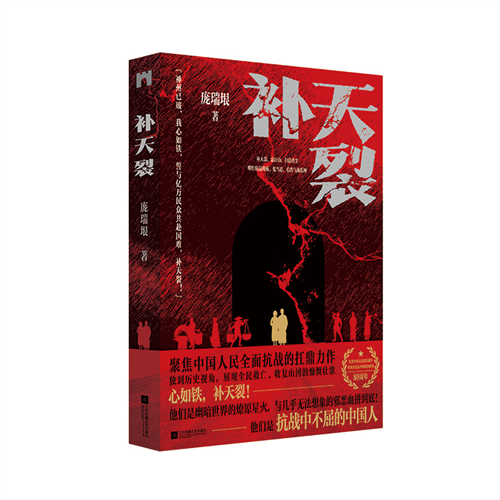

《补天裂》(江苏凤凰文艺出版社)

发掘历史遗产,为门西抗战英雄“立传”

在当天的分享会上,86岁的庞瑞垠与文学少年分享了《补天裂》的创作初衷。

在数十年的创作生涯中,庞瑞垠已出版31部文学作品,包括13部长篇小说,其中有7部以南京为背景,而新作《补天裂》则完成了他多年来为抗战期间流血牺牲的古城守护者正名立传的夙愿。他希望《补天裂》这部作品能够给予和平年代的读者,尤其是广大青少年读者一些关于人生道路选择的启示和鼓励。

“写完‘秦淮世家’,我曾动过念头,想据此创作一部长篇小说,‘秦淮世家’写的是夫子庙一带的事,属门东。而想写的一段往事,那是门西,这样,从门东到门西,老南京的根脉便可以较为完整地展现出来了。”于是,在创作长达105万字的“秦淮世家”三部曲多年之后,已是耄耋老人的庞瑞垠,决定重新拾起长篇小说创作,带领读者走进一段不该被遗忘的历史记忆。

《补天裂》的创作出版被视为对南京人民抗战遗产一次卓有成效的文学保护和发掘。

通过对历史的缜密考察和走访,庞瑞垠发现,在南京,不只有市郊江宁、句容、溧水等地的新四军、地方农民武装、城里的地下工作者在坚守战斗,还有民间自发的、规模不等的抗日团体和个人在坚持斗争。他们之中有大中学校师生、工商业者、手工业者、武馆拳师、医生,甚至引车卖浆者,等等,他们在艰险境遇下的所作所为,流血牺牲,值得为之立传,浓墨重彩地形诸文字。

此外,作为土生土长的南京人,庞瑞垠对南京的过去与现在非常熟悉。“我出生在南京东郊汤山镇白鹤村,但南京城里评事街、下江考棚有我家三代老亲,胞姐嫁在门西荷花塘。”其时,庞瑞垠数次进城,并在门西一带小街小巷闲逛时认识了一位老人,老人当时已是花甲之年,在那一带很有名望,对坊间发生的大大小小的事了如指掌,“从他那有声有色的回忆中,我知道了许多远去的门西往事。”

《补天裂》正是从南京这座千年古城的门西地区入笔的。

分享会现场。主办方供图

彰显地域特色,让读者沉浸式走进历史场景

《补天裂》既展现了南京这座城市的坚韧品格,也让读者在文字中触摸到了这座城市的温度与厚度。书中人物塑造、小说语言、故事结构、南京形象等,都可圈可点。活动现场,庞瑞垠对“补天裂”的文化寓意、书中的南京味等内容的阐述,令在座文学少年受益匪浅。

庞瑞垠坦言:“作为一名南京本土作家,有责任将历史真相较为全面地、艺术地、审美地呈现出来,以正视听,并填补这方文学领域的空白。”书名“补天裂”,采用了辛弃疾词章的意象,暗合了女娲补天的神话原型,同时也象征着中华民族危难时刻的自我拯救精神,不同阶层的人以各种方式参与其中。作品在虚实之间还原历史的真相,通过对战火纷飞年代小人物、小家庭命运的书写,让战争的苦难记忆与南京人守卫家园的抗争记忆得以传承,彰显出一种刚柔并济的独特审美价值。

“我笔下的南京人乐观、直爽、坚韧,这是两千多年传统文化熏陶的结果。”写历史题材的小说,最难的不在于构思,而在于复原当年的场景、当年的语境。为了再现大历史背景,让小人物出没的各种场合尽可能地贴合20世纪三四十年代南京原生态风貌,庞瑞垠在多处运用了南京方言,读者在阅读中可以完全沉浸于当年的历史场景与语境中。

具有南京特色的食物、语言、地标在作品中反复出现,不但构成了小说的空间性存在,贯穿着整个抗日战争史,同时也突显出了南京浓郁的地域文学特质和别具风味的审美意蕴。小说还涉及南京的文化版图、商业文化,书中女主角的身份,即被设置为门西纺织业大亨杜家豪的女儿。庞瑞垠介绍道:“为写这部书,我下了很多功夫,到云锦研究所参观,阅读纺织方面的书籍,去门西重访旧地,目的就是一个:重现当年门西历史场景。”

(转自:紫金山)