2023.11.20《徐州日报·汉风周刊》第118期

民间故事由民众集体创作、不断丰富,带着深深的历史文化烙印和人们对真善美的追求,代代流传。

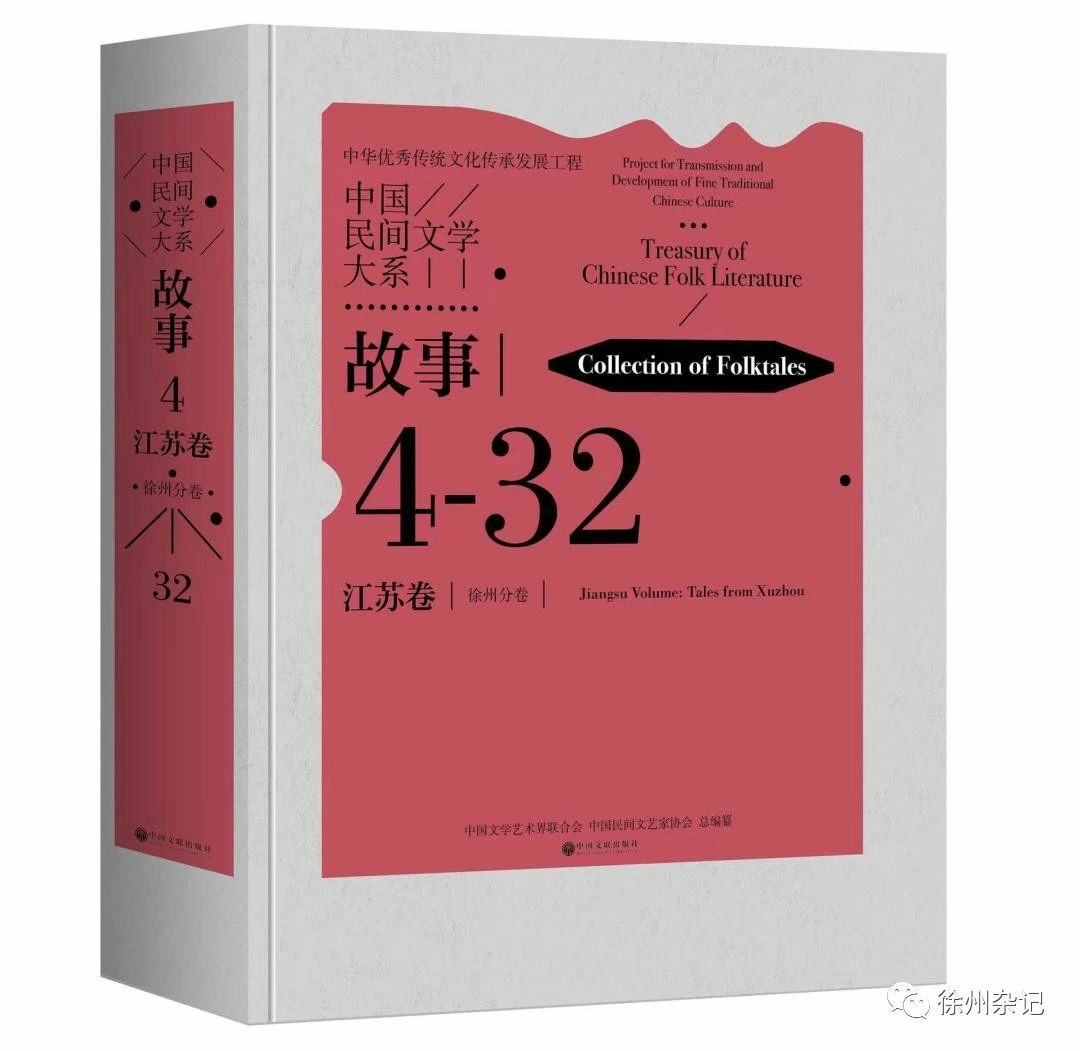

近日,《中国民间文学大系·故事·江苏卷·徐州分卷》由中国文联出版社出版发行。全书收录了源于徐州或流传于徐州的民间故事624篇计73万多字。总编纂为中国文学艺术界联合会、中国民间文艺家协会,徐州分卷主编殷召义,执行主编张甫文、周伯之、崔月明。

历经4年完成的徐州分卷,选用了徐州市所辖各县(市、区)的《中国民间故事集成·江苏卷》《中国民间故事全书·徐州卷》《民间文学》《乡土》等书刊曾发表的徐州民间文学优秀作品,被众多专家认为是徐州民间文学近60年来的精选本、不可多得的乡土教材。

这些采录整理自1963年至2021年的徐州民间故事宝库,浸透着一代代徐州民间文化工作者的心血和汗水。从这部厚厚的大书中可感知徐州哪些城市特质与乡风民俗?当代人怎样唤醒和用好这些民间文化遗产?徐州分卷执行主编之一张甫文对此作了详细讲解。

一方故事滋养一方百姓心灵

“中国民间文学大系”是国家重点出版工程,启动于2018年,内容涉及神话、谚语、民间故事、民间歌谣等12个门类。其编纂原则注重“传世性”,在记录整理资料时要求采稿人、采稿时间和地点等要素不能缺项,以便于将来的读者、研究者有迹可循、有处可查,为民间文学的传承保留火种。

步入古稀之年的张甫文上世纪80年代即参与了民间文学采录工作,退休后依然致力于地方文化传播,于2021年被评为徐州市非物质文化遗产“古邳民间故事”代表性传承人。此次《中国民间文学大系·故事·江苏卷·徐州分卷》的出版,被他视作“神圣的职责”。

张甫文在家中接受采访

“徐州民间故事种类繁多、富有特色。其原因,首先是这个地区的地理环境独特。”张甫文介绍,“徐州是一个人文荟萃之地、名副其实的帝王之乡和两汉文化发祥地,这里世代相传的民间故事风格独特,有着浓厚的传奇色彩。”

深厚的历史文化底蕴,使徐州人民自古形成勤劳淳朴、崇文尚武、勇于创新的秉性,在徐州这方水土上孕育发展了丰富多彩、独具特色的传统文化故事,被一代代人口口相传。

张甫文回忆,自己的童年时期文化生活十分匮乏,幸而有奶奶讲的故事成为心灵的慰藉,《故黄河里龙吸水》《吕布吊死白门楼》《下邳城沉陷》等故事至今依然熟记于心。

《中国民间文学大系·故事·江苏卷·徐州分卷》内容有记录百姓生产与生活经验的故事,有崇尚孝敬老人、积德行善的故事 ,有讲述忠贞不渝爱情的故事,还有神仙鬼怪奇异幻想、梦想成真的故事。

“书中的故事,无一不反映了徐州地区的先人们在特定的时空里,对理想、情感、知识、审美情趣的寄托,彰显出传统文化的深厚积淀和地域特征。”张甫文说,“这些传递着不同情感、不同内容的民间故事,带给人们无限的启迪和警醒。”

借民间故事唤醒沉睡的乡愁

徐州故事流传于民间,具有与生俱来的人民性。为了方便阅读与精彩呈现,徐州分卷注重科学分类、突出地域文化特色与民族文化相结合的原则,将之分为四类 :幻想故事 、生活故事、笑话、寓言。张甫文一一介绍了四类故事的特色和与徐州历史文化的关联。

“幻想故事是徐州民间故事中最富有理想色彩的一类,它把现实生活中不可能发生的现象进行形象化构思,通过艺术手段和离奇的情节展现在人们面前,让哲理与诗意完美地结合,具有强烈的道德使命感,让听众在潜移默化中受到灵魂的洗礼。徐州的山多、水多、动植物种类繁多,老百姓一直信奉所有动植物都是有灵性的,便以拟人化的形式演绎出一则又一则动人的故事。例如丰县文化局干部邓贞兰在20世纪80年代采编的《狗头媳妇》故事,至今在徐州各地传讲。故事借助神灵的力量惩罚不孝、虐待老人之人,告诫人们谁都有老去的一天,媳妇对待婆母不孝,将会变为狗头之人。”

“生活故事即世俗故事或写实故事,多取材于现实生活与处世道德。在整部书的内容中,生活故事占有比例最大,又分7个类别:生活生产经验故事、工匠与交友故事、教子与孝子故事、长工与地主故事、师生与诗书故事、呆女婿与憨儿子故事、 机智人物故事。徐州地区机智人物故事以省级非遗保护项目‘周七猴子传说’最具代表性。相传生于邳州的周七猴子有‘徐州阿凡提’之称,为人疾恶如仇,专爱打抱不平、爱帮穷人,其故事至今流传于苏、鲁、豫、皖四省交界,有着较高的学术研究价值。徐州民间故事中的贤达智斗人物大智若愚、大巧若拙、大辩若讷,反映出徐州人民强悍勇猛、崇尚智慧、有情有义的特点。”

周伯之主编《周七猴子的传说》 插图姚兴宏

“流行于徐州的民间笑话,通过辛辣的讽刺或讥笑的调侃,一针见血地揭示生活中存在着的各种矛盾现象,画龙点睛地显现出民众的智慧和才干,如《拍马屁》《守规则》《吹大牛的嘴》《认一边》等,民众的语言智慧在这类笑话中被发挥得淋漓尽致。徐州地区的寓言一般较短,不重情节的曲折生动,而以紧凑精练的语句突出寓意见长,如《千里驴》《黄鼠狼送礼》《愚妇探亲》等,在轻松的小段子中发人深省。”

抢救挖掘徐州“故事窝子”

中华优秀传统文化的根脉源于我国长久的农耕文明,农耕文明造就的民间文化,是优秀传统文化中最贴近人民大众、最接地气的一部分。

品读徐州分卷收录的民间故事,篇幅短小精悍,语言朴实简洁,风格清新淳朴,乡土气息浓郁,尤其是用原汁原味、独特的方言讲述的故事,更加彰显故事的明白晓畅、通俗易懂,体现出徐州民间文学原生态的粗犷浑厚之美。

此次徐州分卷中的民间故事,有80%以上是徐州老一辈基层群众文化工作者早年在街头巷尾、田间地头、民居茅舍采风的成果积累。

“我们在走遍乡村角落、寻访城镇大街小巷的采录工作中,发现了几个令人欣喜的‘故事窝子’,如丰县赵庄镇、邳州大榆树街、铜山大庙村(今属徐州经开区)等。”

2005年,时任睢宁县非遗普查办主任的张甫文与下邳村徐维新、刘权义、汤培珠等几位故事家,在20世纪80年代参与采编徐州民间文学“三套集成”的基础上,再次进行民间故事的搜集整理,整理经典故事200多篇,结集出版了《下邳故事》《中国民间故事全书·江苏·睢宁卷》《江苏省非物质文化遗产普查·睢宁县资料汇编》《睢宁地名探源》等著作。

2006年,张甫文(右2)在古下邳采录民间故事。

睢宁县下邳村坐落于岠山南麓,为古时下邳国城邑遗址,被誉为苏北下邳故事第一村。

“特殊的地理历史,使这个村的民间故事源远流长,村民们在民间故事中感受伦理道德的熏陶,让该村一直保持良好的社会文明风气。”

张甫文介绍,古下邳凡60岁以上的老人大都会讲述三五段“下邳故事”,讲故事多的人被乡民称作“瞎话篓子”或“故事家”。

遗憾的是,随着时代发展和多元文化的涌进,现在的年轻人能讲民间故事的已寥寥无几。令徐州分卷编纂团队痛心的是,早年那些痴迷于民间文学挖掘整理、热心于乡村讲述的故事家大多驾鹤西去,一些原始的、本真的民间故事因未及时记录而销声匿迹。

“早年的徐州乡村,闲暇时的村头场边、田头树下,总能看到男女老幼围坐一起,听老人滔滔不绝、有声有色地讲民间故事,时而仰天大笑,时而拍手叫绝。”汇总编纂徐州分卷时,张甫文常常想起三四十年前随处可见的讲故事场面,也更增加了对当下工作的紧迫感和责任感。

推动民间文学可持续开发

党的十八大以来,我国文化遗产保护取得了突出成就,让人们从心底增强了文化自觉,增进了中华民族归属感。

作为“中华优秀传统文化传承发展工程”十五个重点项目之一,“中国民间文学大系出版工程”目前已正式出版63卷。工程在纸质图书出版的同时,不断充实基础资料数据库。截至今年6月底,已累计收录作品和相关文献15956册,完成16.38亿字数字化存录。

徐州分卷的出版,让原本存在于人们口头上、即将失传的民间故事,得以通过文字和数据库技术永久保存下来,使之留芳后世。然而,面对沉甸甸的出版成果,编纂者们并没有就此松懈。

戴上老花镜,翻开书本,张甫文向记者介绍了书中的一则故事《小聪明凿木碗》:“刚入学的小聪明看到父亲给生病的爷爷刻凿了一只像喂猪的木碗吃饭用,他也偷偷学着父亲凿木碗。父亲问他凿这干什么?小聪明说等你老了给你用。小聪明的话让父亲反省对爷爷的不孝行为,故事让读者懂得父母才是影响、教育孩子的最好老师。”

“我最近在手机上看到,这个流传在徐州的民间故事,被韩国拍成了动画片在网站传播,点击量不少。”张甫文对此进行了深思,“以前给小孙子讲民间故事还能‘忽悠’住他,但现在的孩子需要更新的方式。徐州民间故事的传承保护需要进行二次创作,以电视短剧、电视小品或曲艺大鼓、琴书的形式加以推广传播,才能更适合不同人群的欣赏,从而达到世代有序相传。”

推动民间文学的可持续开发,任重道远。

今年9月23日,中国民间文学大系出版工程阅读与演习馆·徐州馆(简称:徐州阅习馆)在铜山区汉王镇开馆。该馆坐落于紫山艺术村古色古香的和园,是中国民协批准设立的全国第一家。中国民协先期捐赠了《中国民间工艺集成》《中国民间文学大系》丛书等1500余册作为馆藏书籍。

紫山艺术村和园内的徐州阅习馆

“徐州阅习馆的建立,为的是在更大范围发挥《中国民间文学大系》图书的社会效益,开辟文化新空间,推动优秀民间文学传承发展和知识普及。”江苏省民协副主席殷召义介绍,以徐州阅习馆为依托,以市中小学书香校园建设为载体,徐州已开展了2000多堂民间文艺特色课程,用民间文艺力量赋能城市文化建设。

短评故事新说 激活民间文化遗产

千百年来,人们通过民间故事记录生活、抒发情感,表达幸福生活的感受,留下了珍贵而丰富的民间文化遗产。

随着工业化、城市化和全球化的进程,古老的民间故事渐行渐远,然而其中蕴涵的乡情民俗、文化韵味,依然是埋藏在现代人心底的乡愁。

民间故事生于民间、兴于民间,是人民群众朴素真挚的智慧创造。在新的时代条件下,激活用好民间文化资源,使之在创造性转化、创新性发展中与时代同步伐,反映当代生活,体现当代精神,古老的民间故事也会有春天。

推动民间文化资源的可持续开发,离不开民间故事的文本新说和艺术包装。立足于人民,通过动漫、微电影、短视频、网络文学、小戏小品的二次创作,可为唱响新时代开辟新内容。

民间故事有着深沉、广博的人民群众基础,将之置于农民画、剪纸等民间艺术中宣传推广,可丰富群众文化生活。

此外,移动互联网的普及应用,微博、微信、网络直播等形式都是年轻群体易于接受的重要载体。

在中华优秀传统文化的土壤中,因地制宜地发挥民间文艺的创造性,徐州民间故事中独特的叙事风格和鲜明的文化特性,必将有效促进民间文化在当代焕发新光彩,引领向上向美的社会风尚。